研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2024年紹介分 > 越冬期の鳥類分布が気候変動下で大きく変化

ここから本文です。

越冬期の鳥類分布が気候変動下で大きく変化

掲載日:2024年7月23日

日本における越冬期の鳥類の分布が1980年代から2010年代にかけて大きく変化したことが明らかになりました。低温や積雪により採食しづらくなると考えられる種ほど分布の北上の程度が大きかったことから、気候変動の影響だと推察されました。

気候変動が繁殖期(春から夏)の鳥類に及ぼす影響については様々な研究が行われ、これまでに分布の北上や繁殖時期の早期化などが報告されてきました。一方で近年、越冬期の気候が強く鳥類の分布を制限すること、気候変動に応じた分布シフトは繁殖期よりも越冬期に顕著に生じていることも報告されています。日本の越冬期の鳥類に対する気候変動の影響については、いくつかの種で示唆されているものの、鳥類群集全体では調べられていませんでした。本研究では、1970-1990年代と2010年代に繁殖期・越冬期のそれぞれで行われた全国規模の鳥類の分布調査*)の結果を比較し、190種の分布変化を調べました。

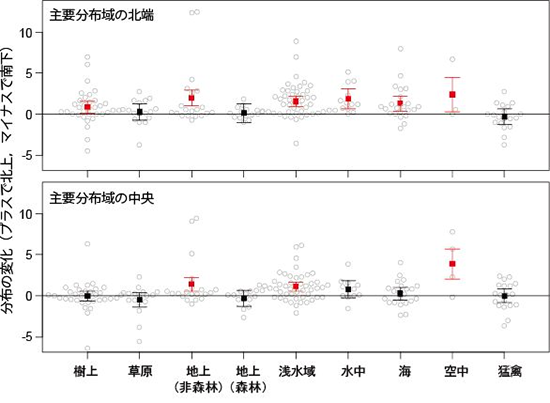

分析の結果、越冬期の鳥類は繁殖期の鳥類と比べてより分布を北側へと拡げていることが明らかになりました。特に、各種の主要な採食環境や採食生態に応じて分類したグループごとに分析すると、積雪による地面の被覆、低温による浅水域の凍結や飛翔性昆虫の減少によって採食活動が制限される種(主な採食環境を森林以外の地上や浅水域、空中とする種:写真1)は分布の中央や北端を北上させていました(図1)。また、樹上、水中、海で主に採食する種も分布の北端を北上させていました。

*)全国規模の鳥類の分布調査・・・「全国鳥類繁殖分布調査」は、環境省の自然環境保全基礎調査の一環として1974-1978年に第1回、1997-2002年に第2回の調査が行われました。第3回の調査は、NGO等5団体[(特非)バードリサーチ、(公財)日本野鳥の会、(公財)日本自然保護協会、日本鳥類標識協会、(公財)山階鳥類研究所]と環境省生物多様性センターからなる6団体が主催し、2016-2021年に全国に設置した2,344地点での現地調査およびアンケート調査が行われました。「全国鳥類越冬分布調査」は、環境省の自然環境保全基礎調査の一環として1984-1986年に第1回の調査が行われました。第2回の調査は特定非営利活動法人バードリサーチと公益財団法人日本野鳥の会によって実施され、396人の調査参加者の協力で得られた105,660件のアンケート調査結果と788,148件のデータベース等からの情報が統合されました。

(本研究は、Bird Researchにおいて2024年5月に公開されました。)

写真1:越冬期の分布が大きく変化していた種の代表例(撮影:三木敏史氏)。

農地で採食するミヤマガラス[主な採食環境:森林以外の地上]、氷上を歩くヒクイナ[主な採食環境:浅水域]、飛翔するサンショウクイ[主な採食環境:空中]。

図1:採食特性ごとにみた鳥類各種の越冬分布の位置の指標(緯度と経度の合算値)の変化。

0は1980年代から2010年代にかけて分布に変化がないこと、プラスは分布が北上(北東方向にシフト)していることを、マイナスは南下(南西方向にシフト)していることを示す。

各点は種ごとの変化、四角がグループでの平均値、バーはその95%信頼区間を示す(赤は有意に変化したグループ)。

横軸は、各種の主要な採食環境や採食生態に応じたグループを示す。

樹上:樹の枝や葉、幹で採食。

草原:草原内で採食。

地上(非森林):農地や裸地などの地上で採食。

地上(森林):森林内の地上付近で採食。

浅水域:湿地や干潟などで採食。

水中:淡水に潜って採食。

海:海域で採食。

空中:飛びながら採食。

猛禽(もうきん):大型で他の動物を捕食。

- 論文名

日本の越冬期の鳥類の分布の変化と気候変動の影響 - 著者名(所属)

植田 睦之(バードリサーチ)、河村 和洋(野生動物研究領域)、奴賀 俊光(日本野鳥の会)、山﨑 優佑(バードリサーチ)、山浦 悠一(四国支所) - 掲載誌

Bird Research、20巻、A21-A32、バードリサーチ、2024年5月 DOI:10.11211/birdresearch.20.A21(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 佐藤 保 - 研究担当者

北海道支所 河村 和洋

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.