研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2024年紹介分 > 全国スケールの山地土壌深度マップの作成にはじめて成功した

ここから本文です。

全国スケールの山地土壌深度マップの作成にはじめて成功した

掲載日:2024年7月30日

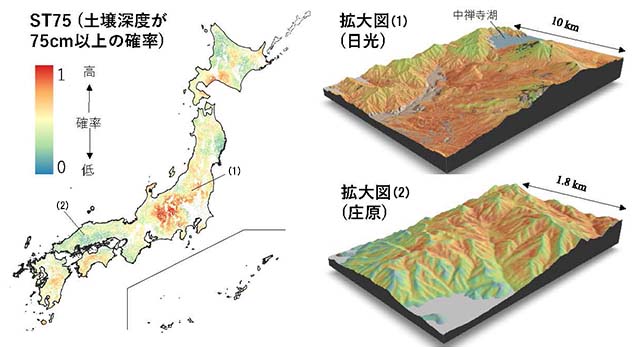

全国規模の土壌調査データを活用して日本の山地・丘陵地における土壌深度(土層厚)注1) を確率で示すマップを作成しました(図)。これは森林の水源涵養機能、二酸化炭素の土壌への貯留機能、山地の斜面災害ハザードマップ等の精度の大幅な改善につながる重要な成果です。

土壌深度は地表・上空から見えないため、そのマップの作成は非常に困難とされてきました。本研究では国有林野土壌調査事業注2) や、2005年以降の林野庁森林吸収源インベントリ情報整備事業注3) における土壌断面データを活用し、複数の機械学習モデルを組み合わせることでマップの作成に初めて成功しました。

このマップは、土壌A層注4) の深さが15cm以上となる確率(AT15)と、土壌A層とB層注5) の合計(土壌深度)が75cm以上である確率(ST75)を10mの空間解像度で示します。両確率は0-1の範囲で示され、例えばST75が1に近づくほどその地点の土層深度が75cm以上である確率が高まります。土壌は水や炭素が保持される場であり、土壌が深いほどこれらの保持容量が増加するため、森林の持つ水源涵養や炭素貯留の機能が向上します。また、深く土壌が堆積している斜面ほど、豪雨や地震により表層崩壊が生じた際の土砂災害リスクが増加します。このマップを土壌深度の指標として用いることにより、市町村・地点毎にこうした機能やリスクを適切に評価できるようになります。本マップはパブリックリポジトリ(DOI:10.5281/zenodo.11000531(外部サイトへリンク))からダウンロードしてどなたでも利用できます。

注1) 本研究では有機物や岩石の風化などによる土壌の生成が見られる地表部位の深さを示す。これは「硬さ」等の物理的側面から決定される地盤工学分野の土壌深度(土層厚)と必ずしも一致しない。

注2) 林野庁各営林局(現森林管理局)により1947年から1980年代まで実施された土壌断面調査。詳細は森林土壌デジタルマップ(https://www2.ffpri.go.jp/soilmap/)上で閲覧可能。

注3) 国連気候変動枠組条約に基づく森林吸収量の適切な報告のため実施されている調査であり、その一環として全国の約800地点で土壌断面調査が実施された。

注4) 土壌の最上層にある有機物の影響をより強く受けた黒みの強い部位。一般に炭素や養分の濃度が高い。

注5) A層の下にある下層土のこと。有機物の影響が比較的少なく、岩石の風化に由来する粘土等の小粒子や上層から溶脱した集積物で構成される。

(本研究は、Geodermaにおいて2024年6月に公開されました。)

図:全国の山地・丘陵地におけるST75予測図。

赤いエリアほど土壌深度が75cm以上である確率が高い。

右上・右下の図はそれぞれ栃木県日光市(1)、広島県庄原市付近(2)の拡大図を示す。

- 論文名

National-scale mapping of soil-thickness probability in hilly and mountainous areas of Japan using legacy and modern soil survey(過去および最新の土壌調査データを活用した日本の山地・丘陵地における全国規模の土壌深度確率マッピング) - 著者名(所属)

山下 尚之・大貫 靖浩(立地環境研究領域)、岩橋 純子(国土地理院)、今矢 明宏(立地環境研究領域) - 掲載誌

Geoderma, 446, 116896, 2024年6月 DOI:10.1016/j.geoderma.2024.116896(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 平井 敬三 - 研究担当者

立地環境研究領域 山下 尚之

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.