研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2024年紹介分 > 北海道の大規模実験の成果から人工林における保持林業を提案

ここから本文です。

北海道の大規模実験の成果から人工林における保持林業を提案

掲載日:2024年8月2日

北海道の大規模実験の成果から針葉樹人工林で保持林業を実施する場合、単木保持では広葉樹を10本/ha(材積で約2%)以上、できれば50本/ha以上(材積で約10%)残すこと、群状保持と単木保持は組み合わせると効果的であることを提案しました。

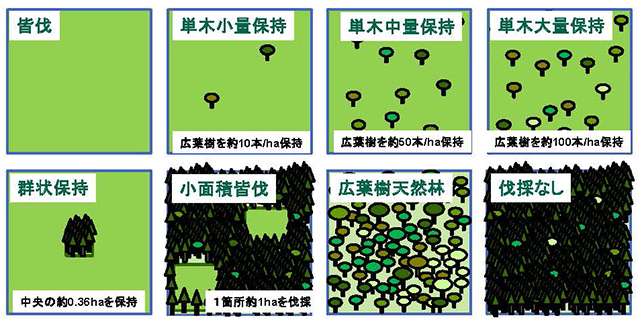

保持林業とは、伐採時に一部の樹木を残して複雑な森林構造を維持することにより生物多様性や生態系サービスを損なわないように木材を生産する方法です。北米や北欧を中心に普及していますが、日本を含むアジア地域ではほとんど行われていません。この保持林業を人工林に適用するために、北海道、北海道立総合研究機構林業試験場、北海道大学農学部と共同で2013年から北海道有林のトドマツ人工林において「保持林業の実証実験(略称:REFRESH)」という大規模な実験を行っています(図-1)。

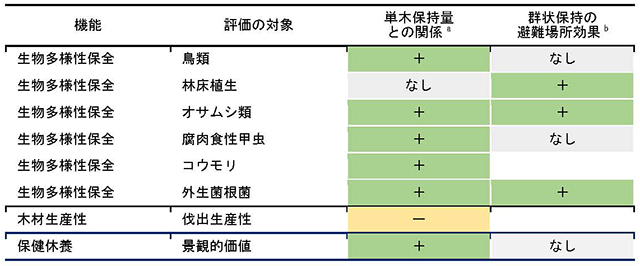

実験開始から10年間が経過し初期の成果をまとめました(表-1)。生物多様性については、単木保持では林床植生を除く色々な生物群で広葉樹の保持量が大きいほど生物多様性保全効果が高いことが明らかになりました。一方、群状保持の効果は生物群によって異なり、林床植生、オサムシ類*1) 、外生菌根菌のように保持部分が伐採の影響から逃れる一時的な避難場所として機能するものと、鳥類や腐肉食性甲虫*2) のように機能しないものがありました。そのため単木保持と群状保持では効果的な生物群が異なりました。次に木材生産性については、伐出コストの増加や収穫量の減少といった負の影響は10本/ha保持では無視できる範囲でしたが、50本/ha保持以上で顕在化しました。また、伐採地の景観的価値については、皆伐よりも単木保持の方が風景として好ましく、この傾向は保持量が多いほど顕著でした。

*1) オサムシ類:地表徘徊性の甲虫で、環境変化に鋭敏に反応することから森林管理の影響を調べるのに用いられる。

*2) 腐肉食性甲虫:腐肉食のシデムシと糞虫のことで、森林環境のすぐれた指標種であり、腐肉の分解や衛生害虫(ハエ類)の抑制といった機能がある。

(本研究は、Forest Ecology and Managementにおいて2024年6月に公開されました。)

図1:保持林業の実証実験、8通りの実験区。

50年生以上のトドマツ人工林と広葉樹天然林に1区画の面積5~9haの実験区を設け、各処理を3セット設置しました。

単木保持区では人工林内に天然更新で混交していた広葉樹林冠木を3段階の量で保持しました。

一方、群状保持区では実験区の中央に60m四方の保持部分を残し、閉鎖林分の環境を維持しました。広葉樹天然林区は比較対象として設置しました。

表1:保持林業の実証実験、初期の成果のまとめ

a:広葉樹保持量と正(+)、負(ー)の関係、または関係が認められない(なし)

b:群状保持の避難場所効果があり(+)、なし(なし)、または調査せず(空欄)

- 論文名

Retention forestry in plantations: synthesizing key findings of early studies from a long-term experiment in northern Japan(人工林における保持林業:「保持林業の実証実験」の初期の成果の統合) - 著者名(所属)

尾崎 研一(北海道支所)、明石 信廣(北海道立総合研究機構林業試験場)、河村 和洋(野生動物研究領域)、小長谷 啓介・上田 明良(北海道支所)、雲野 明(北海道立総合研究機構林業試験場)、山中 聡(北海道支所)、山浦 悠一(四国支所) - 掲載誌

Forest Ecology and Management、562:121929、Elsevier 2024年6月 DOI:10.1016/j.foreco.2024.121929(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 佐藤 保 - 研究担当者

北海道支所 尾崎 研一

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.