研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2024年紹介分 > モミを落葉させて枯らす小さなゾウムシ、10ヶ月も落葉内暮らし

ここから本文です。

モミを落葉させて枯らす小さなゾウムシ、10ヶ月も落葉内暮らし

掲載日:2024年10月4日

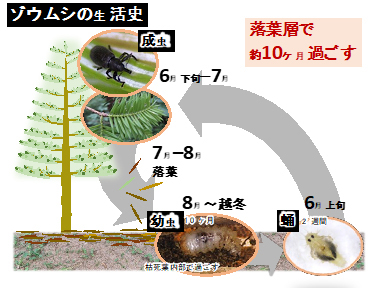

岩手のモミ人工林などに落葉や枯損の被害をもたらした食葉性昆虫モミハモグリゾウムシは8月から翌年6月までの約10ヶ月間、落葉内で幼虫・蛹(さなぎ)として過ごすことが分かりました(図)。落葉に光を当てる(写真)ことで落葉内に幼虫や蛹がいるか観察して被害状況を推定でき、落ち葉かきによってモミハモグリゾウムシの個体を減らし防除できると思われます。

2021年から2023年にかけて、岩手県内のモミ林で生態を詳しく調べました。その結果、その年の新葉(当年葉)が出そろう6月中旬から7月中旬にかけ、成虫は地表の落葉層から羽化し、8月下旬にかけて樹上の当年葉を食べたり当年葉に産卵したりして、当年葉を落葉させていました。ふ化した幼虫は落葉内で発育して越冬し、翌年6月に入ると葉内にとどまったまま、蛹(さなぎ)に変態し、10日から2週間ほどで羽化しました。なぜ落葉するかの仕組みは依然としてわかっていません。しかし、今回の調査で、一部のモミハモグリゾウムシ成虫の体表から植物に病気を引き起こす菌類が検出されました。このような成虫体表の植物病原菌やその他の植物病原菌が、成虫が葉を食べる時にできる食べ穴から葉に侵入し、落葉を引き起こす一因となっている可能性があります。

モミハモグリゾウムシによるモミ枯損被害は、1998年に長崎県雲仙の天然林で多くの立ち枯れが発生し、2021年に岩手県雫石町の人工林約2haで確認されました。今後も各地で被害発生のおそれがあるため、有効な防除対策が求められています。

(本研究はJournal of Forest Researchにおいて2024年8月に公開されました。)

図:モミハモグリゾウムシの生活史

写真:落葉の中に幼虫が存在する場合、下から光を当てると幼虫が存在する場所(矢印)が透けて認識できる。

- 論文名

Estimated life history of the curculionid needleminer Parendaeus abietinus in relation to defoliation damage in fir trees.(ゾウムシ科潜葉虫モミハモグリゾウムシの生活史とモミの落葉被害) - 著者名(所属)

綾部 慈子(東北支所)、升屋 勇人(きのこ・微生物領域) - 掲載誌

Journal of Forest Research 2024年8月 DOI:10.1080/13416979.2024.2384684(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 服部 力 - 研究担当者

東北支所 綾部 慈子

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.