研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > 竹の寿命を明らかにする長期試験の現在 ~約1世紀におよぶ試験情報の収集や現地調査からわかってきたこと~

ここから本文です。

竹の寿命を明らかにする長期試験の現在

~約1世紀におよぶ試験情報の収集や現地調査からわかってきたこと~

掲載日:2025年1月14日

タケ・ササ類(イネ科)には、数十年から百数十年に一度、開花・結実して枯死し、生涯を終えるというユニークな性質があります。国内では、モウソウチク(孟宗竹)の種子を発芽させて実生から栽培し、いつ開花・結実するのかを調べる息の長い試験が約100年前から行われてきました。今回、こうした一部の試験について歴史的な経緯や栽培記録、生育現況を整理してまとめました。

現在、日本各地で見られるモウソウチクは、中国から導入された後、株(地下茎)が移植され、全国各地へ分布を広げていったものです。導入から約300年が経過しましたが、一斉開花(竹林のほぼすべての稈(かん。樹木の幹に相当する器官)で同時に開花する現象)の記録は極めて稀で、これまでの記録の多くは部分開花(竹林の一部の稈で開花する現象)です。開花までの年数を明らかにするため、部分開花・結実にともなって得られた種子を集め、実生から育てた竹林が各地の研究機関等で維持されています。

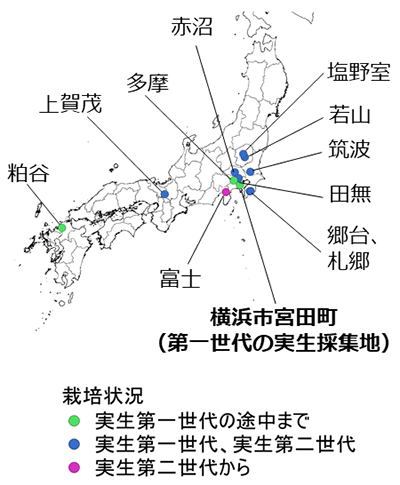

今回、こうした長期試験の中でもっとも体系だって行われてきた1つの系統について、散逸した過去約100年間の植栽記録や生態情報を網羅的に収集・整理し、またそれらの試験地を訪れて現況調査を行いました。その結果、試験は1930年に始まり、これまでに11カ所で実施されたことが分かりました。また、試験系統の第1世代では、7カ所の試験地で発芽から主に67年目(1997年頃)に開花・結実して枯死し、その種子の実生から育てた第2世代では2カ所の試験地が25年目前後(2022-2023年)に開花・結実したことも分かりました。

竹の一生を追跡するこうした長期試験は、世界的に見ても非常に貴重なものです。今回、情報を整備した系統は、今後、タケ・ササ類のユニークな開花メカニズムを解明するためにも活用する予定です。

なお、ここで報告した開花までの年数は、あくまでも実生から育てたモウソウチク林の結果であり、中国から導入された株由来と考えられる各地のたけのこ栽培用・竹材採取用の竹林や放置モウソウチク林には当てはまらないことにご留意ください。

(本研究は森林総合研究所研究報告において2024年12月に公開されました。)

写真1:本研究で調査したモウソウチク系統の試験地一覧。図中の各試験地名は著者らによる略称(詳細は本文参照)。

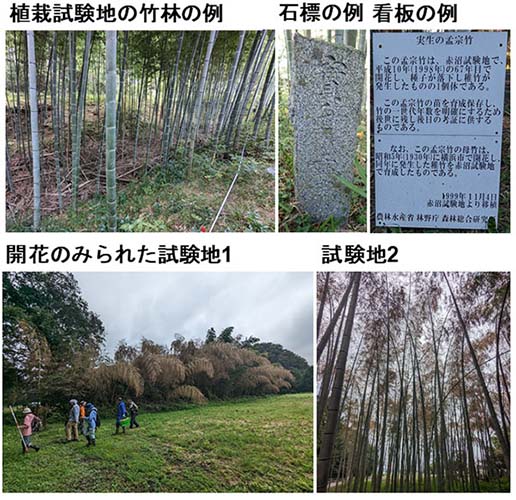

写真2:試験地の現在の様子。石標や看板の設置例、2023年に開花のみられた試験地の様子。

- 論文名

「三百年計画、竹の開花年限に関する実験」の過去から現在まで:実生起源のモウソウチクにおける長期植栽試験の実態 - 著者名(所属)

小林 慧人(関西支所)、西山 典秀(国立遺伝学研究所)、杉本 恵里子(栃木県林業センター)、柏木 治次(富士竹類植物園、エコパレ)、若山 太郎(ワカヤマファーム)、久本 洋子(東京大学) - 掲載誌

森林総合研究所研究報告、23(4)、2024年12月 DOI:10.20756/ffpri.23.4_135(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 細田 和男 - 研究担当者

関西支所 小林 慧人

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.