研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > 過去1000年の天然秋田スギの衰退過程、堆積物中の花粉分析で解明

ここから本文です。

過去1000年の天然秋田スギの衰退過程、堆積物中の花粉分析で解明

掲載日:2025年2月7日

天然秋田スギ*)は西暦900年代初期までは他樹種より優勢に分布していましたが、その後1500年代中期から1800年代中期にかけ衰退したことが、堆積物中の花粉分析から分かりました。過度の伐採が衰退の原因と考えられ、人間活動が森林に及ぼした歴史的影響を解き明かす重要な手がかりとなります。

研究グループは過去に起きた秋田スギ衰退の全容を明らかにするために、スギの分布密度が最も高い秋田県北部の森吉山で採取した堆積物試料を用いて花粉分析と年代測定を行い、西暦900年以前から現在までのスギの分布変化を調べました。

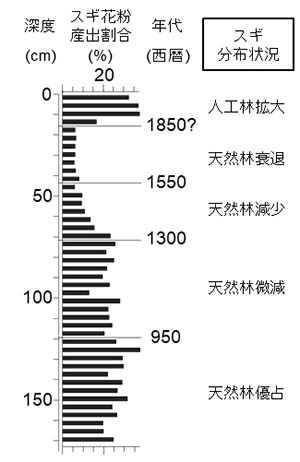

その結果、西暦約950年までは高木の樹木花粉数に占めるスギ花粉数の産出割合が25%前後と高く(図)、スギが優勢であったことが確認されました。しかし、その後は割合が減少し始め、約1300年からは著しく減少しました。さらに約1550年から1800年代にかけては10%を下回るようになり、この時期にスギの分布は大きく減少したことが分かりました。

*)天然秋田スギ:かつて秋田県地方に広く分布した天然のスギのことであり、特に県北部に多かった。現在ではスギの天然林は少なくなっており、人工林が大部分を占める。

(本研究は、日本森林学会誌において2024年11月に公開されました。)

図:森吉山の堆積物に含まれるスギ花粉の産出割合の変化。

縦軸の深度は堆積物の地表面からの距離をcmで示し、年代は放射性炭素測定に基づく年代値を西暦で示す。

横軸は高木の樹木花粉数を100%とした時のスギ花粉の産出割合を示す。

スギ花粉産出割合の変化から考えられる時代ごとのスギ分布状況を右に示した。

- 論文名

森吉山麓の花粉記録にみる中世以降の秋田スギの衰退 - 著者名(所属)

池田 重人(元森林総合研究所職員)、志知 幸治(四国支所)、岡本 透(関西支所)、林 竜馬(琵琶湖博物館)、芳賀 和樹(法政大学) - 掲載誌

日本森林学会誌、106巻7号、p206-213、日本森林学会 2024年11月 DOI:10.4005/jjfs.106.206(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 平井 敬三 - 研究担当者

四国支所 志知 幸治

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.