研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > 温暖化の緩和によって土砂災害を引き起こす豪雨は減少する

ここから本文です。

温暖化の緩和によって土砂災害を引き起こす豪雨は減少する

掲載日:2025年3月4日

最近の温暖化で豪雨の頻度が高まっており、過去の大規模土砂災害の発生地では災害の再発が心配されます。その危険性を検討したところ、温暖化緩和策をとった場合の方が、災害を引き起こす降雨が発生する地点は少なくなることがわかりました。今後の土砂災害の危険性に関するより詳細な分析に役立つ成果です。

研究グループは、「平成30年7月豪雨」や「令和元年台風19号」など、過去およそ20年間に大規模土砂災害が発生した国内10地域を対象に、災害が再発する危険性のある雨が降る頻度と範囲を推定しました。「パリ協定」の目標である「2℃上昇」達成に必要な温暖化緩和策と緩和策のない「4℃上昇」という2つのシナリオでの降雨量の予測値と、72時間以内に100年に一度の雨量に達すると土砂災害の危険が高まるという知見に基づく独自に開発した判定法*1)を組み合わせ、2100年までに災害を引き起こす危険な雨の発生地点を分析しました。

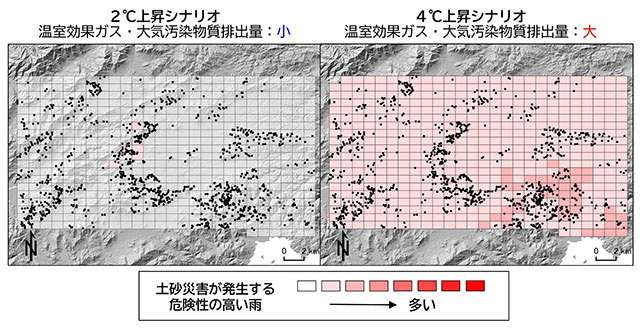

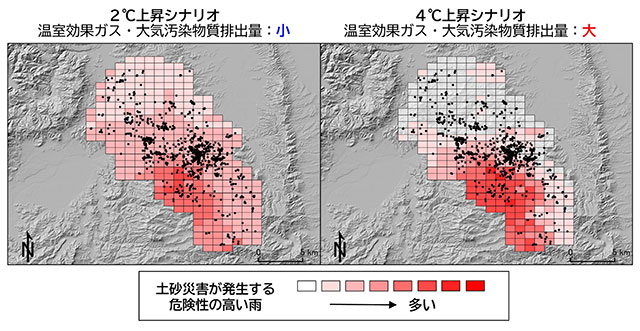

その結果、多くの地域で「4℃上昇」シナリオで「2℃上昇」よりも危険な雨が降る地点が多いと推定されました。(図1)。一方で、一部の地域では「2℃上昇」シナリオの方が「4℃上昇」より危険な雨が降る地点が多いと推定されました(図2)。これは、温暖化緩和のための東アジアでの大気汚染物質排出量の削減により、日本周辺の大気エアロゾル濃度が減少し日射量が増加することで地表からの水の蒸発が促進される結果、降雨量が増加すると予測されているためです*2)。このため、温暖化緩和策によって土砂災害のリスクを低減しつつ、大気汚染物質排出量の減少によって降雨量が増加する地域の監視を強化する取り組みが必要です。

*1) 森林総合研究所プレスリリース「土砂災害が発生する危険性の高い雨の降り方を判定する」(2021年10月28日)

*2) 国環研View Deep「地球温暖化だけでは決まらない日本の将来の雨量—大気汚染物質の排出シナリオが21世紀の降水量予測を左右する(外部サイトへリンク)」

(本研究は、Earth Surface Processes and Landformsにおいて2024年12月に公開されました。)

図1:広島県東広島市周辺における2100年までの土砂災害が発生する危険性の高い雨の回数の推定結果:図中の黒点は平成30年7月豪雨(2018年)で崩壊が発生した箇所を示しています。4℃上昇シナリオで、赤色で示された「危険な雨」が再発する地点が顕著に増加しています。

図2:宮城県丸森町周辺における2100年までの土砂災害が発生する危険性の高い雨の回数の推定結果:図中の黒点は令和元年台風19号(2019年)で崩壊が発生した箇所を示しています。赤色で示された「危険な雨」が再発する地点が、2℃上昇シナリオでより広範囲に分布しています。

- 論文名

Evaluation of the impact of climate change on rainfall for potential landslide triggering in Japan(気候変動が斜面崩壊誘発危険降雨に及ぼす影響) - 著者名(所属)

經隆 悠・村上 亘(森林防災研究領域)、中尾 勝洋(関西支所)、Mtibaa Slim(元森林総合研究所PD) - 掲載誌

Earth Surface Processes and Landforms、2024年12月 DOI:10.1002/esp.6050(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 平井 敬三 - 研究担当者

森林防災研究領域 經隆 悠

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.