研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > スギ・ヒノキ人工林における広葉樹を残す保持林業と鳥類保全

ここから本文です。

スギ・ヒノキ人工林における広葉樹を残す保持林業と鳥類保全

掲載日:2025年4月23日

高知のスギ・ヒノキ人工林においても、木材生産のための伐採時にいくつかの広葉樹を残す「保持林業」を施すことによって、樹木を全て伐採してしまうよりも多くの鳥類種が生息できることが確認できました。北海道のトドマツ人工林では広葉樹の残し方を変えて伐採を行ない、保持林業が生物多様性の保全に役立つという効果が明らかになっています*。本研究は、国内人工林の7割を占めるスギ・ヒノキ人工林でも期待できることを示す成果です。

研究グループは2023年、高知県四万十町の長野山国有林にシロダモやホソバタブなどの広葉樹を残した保持区(5.4 ha)と皆伐区(10.7 ha)の試験区を設定しました。鳥類の繁殖期の6月と秋季の10月、両区の伐区内にICレコーダー計8台を設置し、録音した鳴き声から生息種を聞き分けました。その結果、保持区で10月に確認された種数の中央値は、皆伐区(3種)を大きく上回る8種で、エナガやカケスは保持区でのみ確認されました。アカガシやシロダモなどの秋季に堅果や果実が熟す広葉樹が鳥類に食物資源を提供していた可能性があります。

今後は広葉樹の残し方や調査を行なう季節、昆虫や哺乳類など他の分類群でも同様の効果があるのかなど、保持林業の有効性をさらに検証していく必要があります。

- 保持林業の実証実験プロジェクトのホームページでは、実験の概要やこれまでの成果の一覧がご覧いただけます:https://www.ffpri.go.jp/labs/refresh/index.html(外部サイトへリンク)

(本研究は、日本森林学会誌において2024年12月に公開されました。)

写真1. 長野山国有林で行なわれている保持林業

伐採地の中に広葉樹が残置されている(2023年3月13日撮影)

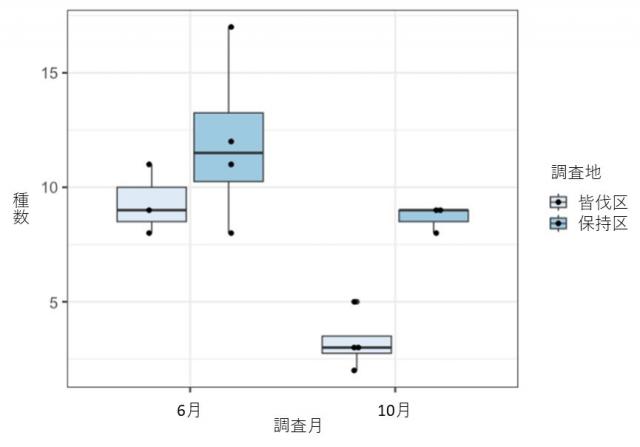

図1. 樹木を残していない皆伐区と広葉樹を残した保持区の間での鳥類の種数の比較

6月と10月ともに保持区の方が種数は高い傾向が見られたものの、10月でのみ調査地間で顕著な差がみられました。図内の点は各調査地点で確認された種数、四角内の太線は各調査区内の中央値を表します。

(写真と図は論文から引用しました)

- 論文名

スギ・ヒノキ人工林における保持林業が鳥類多様性に与える影響 - 著者名(所属)

髙木 麻衣那(高知大学)、山浦 悠一(四国支所)、富田 幹次(高知大学) - 掲載誌

日本森林学会誌106巻11号p.306-310、2024年12月 DOI:10.4005/jjfs.106.306(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 八木橋 勉 - 研究担当者

四国支所 山浦 悠一

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.