研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > コナラとタイワンコナラの共存域、同種でも葉の形違えて競争回避

ここから本文です。

コナラとタイワンコナラの共存域、同種でも葉の形違えて競争回避

掲載日:2025年8月14日

コナラから分化した変種タイワンコナラは、非共存域(コナラ又はタイワンコナラのどちらか一方しか生育していない地域)に比べて、コナラと共存する地域(共存域)では、葉の形の違いが大きくなるとともに、葉が小さく軽くなることを中国との共同研究で明らかにしました。異種間で競争を避けるため通常見られる特徴の変化(形質置換)が同じ種内でも起こりうることを示した成果です。

北京林業大学や上海辰山植物園などとの共同研究グループは、日中両国に分布するコナラと、主に中国大陸に分布するタイワンコナラの葉(図1)を中国各地の27地点で採取し、葉の面積や重さ、および形態*を共存域と非共存域で比較しました。その結果、タイワンコナラは面積や鋸歯数(葉の縁にあるギザギザの数)など葉の形において、コナラとの違いが非共存域よりも共存域で大きくなっていました(図2)。また、葉の重さと面積の関係を分析したところ、葉を大きくするよりも厚くする方向へ変化していることも分かりました。

今後、遺伝子や生理機能の違いについても詳しく調べることで、種内の進化過程をより深く理解できると期待されます。

(本研究は、The Plant Journalにおいて2025年4月に公開されました。)

図1:コナラ(左)とタイワンコナラ(右)の葉

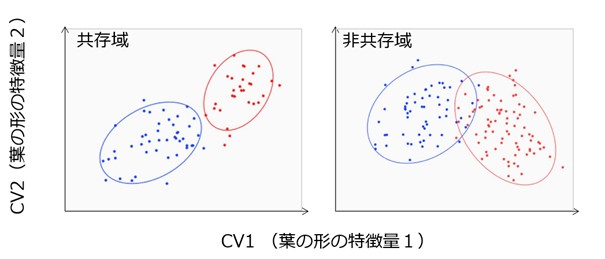

図2:共存域と非共存域におけるコナラとタイワンコナラの葉形識別

共存域(両者が同じ地域に生育している地域)では、コナラとタイワンコナラの葉の形は、特徴量(CV1**)に基づいて明確に区別できる(左図)。一方、非共存域(どちらか一方しか生育していない地域)では、双方の葉形の違いが曖昧になり、識別が難しくなっている(右図)。青い点と赤い点はそれぞれコナラとタイワンコナラを示す。祁敏ら 2025の図3を元に作図。

*)形態

形態を定量的に表すために、葉や葉柄の長さ、鋸歯(葉の縁のギザギザ)の数など6項目を測定しました。これらは、葉の特徴を測るために古くから用いられてきた方法です。さらに今回の研究では、幾何学的形態測定法(geometric morphometric method)を用いて、葉の輪郭上の特徴点(ランドマーク)を複数測定し、形そのものを解析しました。特徴点として、葉の先端や基部、鋸歯の先端やくぼみ部分など、合計13箇所を測定しました。

**)CV1(第1正準変量)

CV(正準変量、Canonical Variate)とは、葉の形のように複雑なデータを、グループ間(ここではコナラとタイワンコナラ間)の違いがよりはっきりわかるように計算して作られた特徴を表す数値(特徴量)です。CV1が、グループ間の葉の形の違いを最もよく区別できる指標となります。

- 論文名

Intraspecific character displacement in oaks(ナラにおける種内の形質置換) - 著者名(所属)

祁敏(北京林業大学)、王静(北京林業大学)、王荣乐(北京林業大学)、宋以刚(上海辰山植物園)、上野真義(森林総合研究所)、罗毅波(中国科学院植物研究所)、杜芳(北京林業大学) - 掲載誌

The Plant Journal、122, e70165、Society for Experimental Biology and John Wiley & Sons Ltd、2025年4月

DOI:10.1111/tpj.70165(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 八木橋 勉 - 研究担当者

樹木分子遺伝研究領域 上野 真義

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.