研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > 日別雪崩発生数を推算、検出率70%の数理モデルを開発

ここから本文です。

日別雪崩発生数を推算、検出率70%の数理モデルを開発

掲載日:2025年8月18日

北陸を含む北日本全域の過去の雪崩発生を当時の気象観測データを基に70%の検出率で推算できる数理モデルを開発しました。将来の雪崩発生についても気象予測データから予報できる技術の開発につながる成果です。

これまで、気象データと力学モデルを使って推定した積雪層のせん断強度(1)に基づき雪崩発生の有無を判定する手法開発を進めてきました。しかし、せん断強度が弱いときに必ず雪崩が発生するとは限らず、広域で同時多発的に発生する雪崩を力学モデルのみで推測することは困難でした。

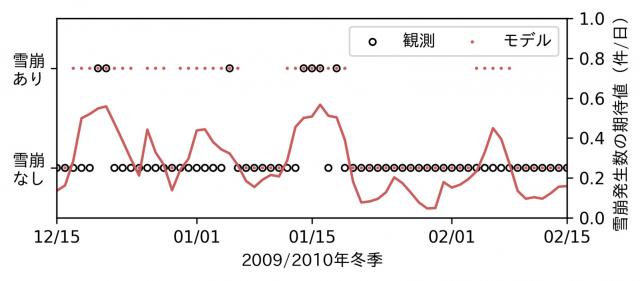

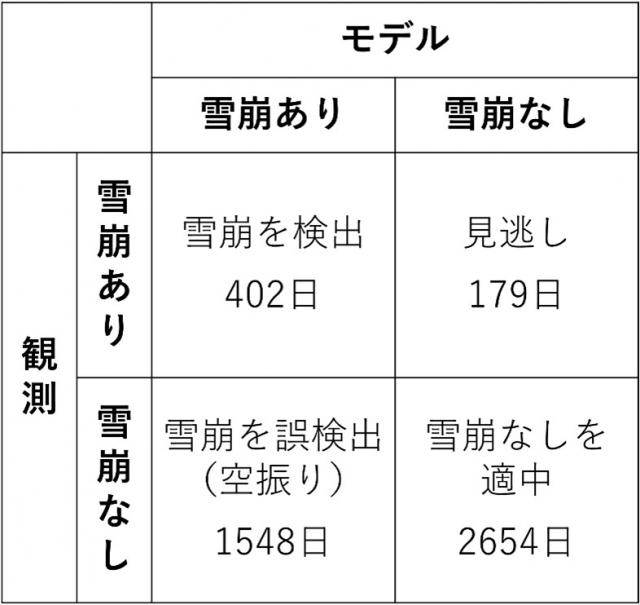

そこで今回、力学モデルに確率の考え方を導入した数理モデルを開発しました。新たに開発した数理モデルは、積雪層のせん断強度を基にして乾雪雪崩(2)の日別発生数に関する確率分布を推算することで、雪崩発生の有無を判定したり、雪崩発生数の期待値を出力します(図1)。1958年から2010年までの北日本全域における日別雪崩発生の有無について観測結果とモデルによる判定結果を比較したところ、実際に雪崩が発生した日数の約70%をモデルでも雪崩ありと判定できること(検出率(3))、一方で、実際には雪崩が発生していない日数の内、モデルで雪崩ありと誤判定した日(誤検出率(4))は約40%であることが確認できました(図2)。今後さらにモデルに改良を加えることで、より高い検出率と低い誤検出率となることが期待されます。

(1)斜面上で傾斜方向の力が作用しても積雪層が破壊されずに耐えることのできる強さ

(2)乾雪雪崩は水分を含まない雪による雪崩で、水分を含む湿雪雪崩に比べて乾雪雪崩は発生の前兆が分かりにくく人的被害を生じやすい

(3)検出率とは:図2で雪崩が観測された日数(402+179=581日)のうち、モデルでも雪崩ありと判定した日数(402日)の割合(約70%)。モデルが雪崩の発生をどれだけ見逃さないかを表す指標であり、100%に近づくほどモデルの性能が高いと言えます。

(4)誤検出率とは:図2で雪崩が観測されなかった日数(1548+2654=4202日)のうち、モデルでは雪崩ありと誤判定した日数(1548日)の割合(約40%)。モデルがどれだけ空振り判定をしてしまうかを表す指標であり、0%に近づくほどモデルの性能が高いと言えます。

(本研究は、Cold Regions Science and Technologyにおいて2025年7月に公開されました。)

図1:北日本全域における2009年12月15日から翌年2月15日までの期間中に観測された雪崩発生の有無(黒丸)と数理モデルで雪崩発生を判定した結果(赤点)

赤色の折れ線グラフはモデルによって推算された日別雪崩発生数の期待値(件/日)であり、赤点と黒丸が重なった日がモデルで雪崩の発生を正しく判定した日を示します

図2:1958年から2010年までの冬期間中に観測した北日本全域で雪崩が発生した日の合計日数と、数理モデルで雪崩発生を判定した結果の対比

- 論文名

Probability models to convert snowpack stability into the number of dry-snow avalanches in North Japan

(北日本における積雪安定度を乾雪雪崩の発生数に変換する確率モデル) - 著者名(所属)

勝山祐太(森林防災研究領域)、勝島隆史(森林防災研究領域)、竹内由香里(森林防災研究領域) - 掲載誌

Cold Regions Science and Technology, 235, 104480, 2025年7月

DOI:10.1016/j.coldregions.2025.104480(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 浅野 志穂 - 研究担当者

森林防災研究領域 勝山 祐太

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.