研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > 国内温暖域の在来鳥類に忍び寄る衰退の危機、全国調査で判明

ここから本文です。

国内温暖域の在来鳥類に忍び寄る衰退の危機、全国調査で判明

掲載日:2025年9月16日

20年おきに実施されてきた鳥類の全国調査を解析した結果、温暖な地域では在来の鳥類が減少していること、草地など開けた場所を好む開放地性種や水鳥が減少していること、そして外来種が分布を拡大し増加していることが明らかになりました。これらの結果は、温暖な地域で在来の鳥類群集が気温の上昇によって衰退し、外来種が鳥類群集を優占しつつあるという、重大な危機が進行している可能性を示しています。

全国鳥類繁殖分布調査*は、全国規模で鳥類の分布を把握するために20年ごとに実施されてきた大規模調査です。今回、2016年から2021年にかけて実施された第3回目の結果を過去2回の結果と併せて解析したところ、1970年代から1990年代にかけて分布を縮小していた種も含め、多くの在来種が分布面積を増加・回復させていました(図1b, c)。ところが、この20年間の個体数の変化をみると、多くの在来種が減少しており(図1d)、この傾向は特に開放地性種(アカモズやシマアオジ、アマツバメやビンズイなど)や水鳥(アマサギやゴイサギなど)、猛禽類(トビやサシバなど)で顕著でした(写真1a-h)。

(本研究は、Scientific Reportsにおいて2025年5月に公開されました。)

*全国鳥類繁殖分布調査:1978年と1997年~2002年に環境省が行い、鳥類の分布の変化が明らかにされてきました。最新の鳥類の動向を調べるため、NPO法人バードリサーチが主導し、NGOや環境省、研究者などとの共同事業として2016年~2021年にかけて、第3回目の調査が行われました(URL: https://bird-atlas.jp/)。全国2,000カ所を超える場所に長さ3 kmの調査ラインを設定し、調査ラインを歩いて確認された鳥類とその個体数が記録されています。また、調査コース内に設置された2カ所で定点調査も行われました。

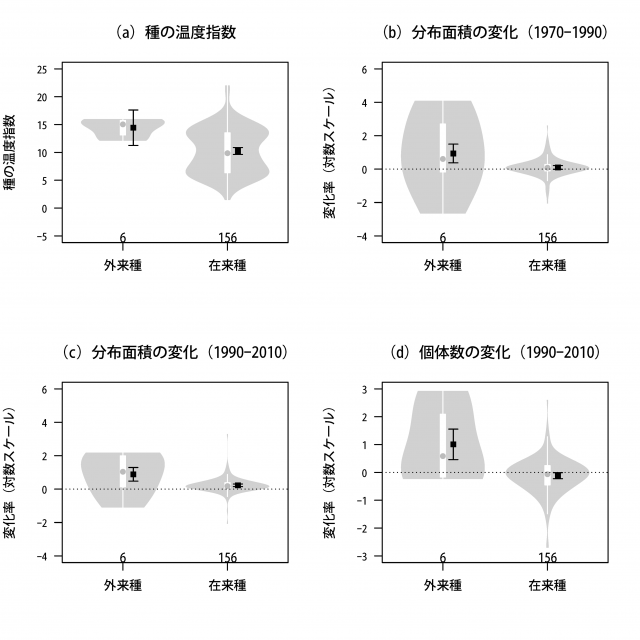

図1. 外来種と在来種の温度指数、分布・個体数の変化率の比較

各指標について、外来種と在来種の分布をバイオリンプロット(値の分布を視覚的に示すため、左右対称の形で密度を表現する図)で示しました。プロット内の太線は四分位範囲(値の50%が含まれる範囲)、点は中央値、その隣の黒い四角と誤差線は平均値と95%信頼区間です。図内の数字は、対象となった各種群の種数を示します。

(a) 種の温度指数は、種が分布する範囲の代表的な年平均気温を示し、外来種は在来種よりも一般に温暖な地域に分布していることが分かります。(b-d) 外来種と在来種ごとに、各時期の分布面積と個体数の変化率を示しています。変化率は対数スケールで示しており、0が変化なし、正の値は増加、負の値は減少を示します。どの時期でも、外来種は分布や個体数を一貫して増加させています。一方で在来種は、1970年代から1990年代にかけては分布面積を増加させている種と減少させている種がともにいましたが (b)、1990年代から2010年代になると分布面積を減少させている種は少なくなり、多くの種が分布面積を増加させました (c)。しかし、この時期に、多くの種が個体数を減少させていました (d)。

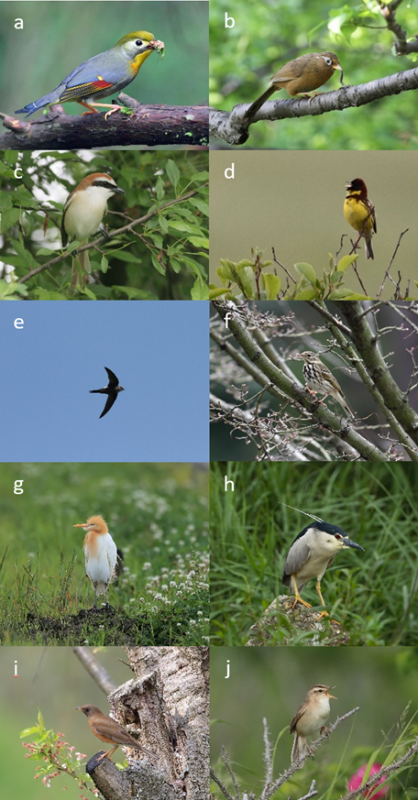

写真1. 特徴的な分布の変化を示した鳥類10種

国内で分布の拡大を続ける外来種のソウシチョウ(a)とガビチョウ(b)、対照的に分布や個体数を縮小させている開放地性の在来種であるアカモズ(c)とシマアオジ(d)、アマツバメ(e)とビンズイ(f)、水鳥のアマサギ(g)とゴイサギ(h)、分布の温暖端が移動したアカハラ(i)とコヨシキリ(j)。

(撮影者:ソウシチョウ=所崎聡、ガビチョウ=橋本和司、アカモズ=内田博、それ以外の種=三木敏史)

- 論文名

Range size and abundance dynamics of Japanese breeding birds over 40years suggest a potential crisis in warm areas

(日本の繁殖鳥の分布面積と個体数の過去40年間の動態は温暖な地域における潜在的な危機を示唆する) - 著者名(所属)

山浦悠一、河村和洋、先崎理之(北海道大学)、北沢宗大(国立環境研究所)、西海功(国立科学博物館)、片山直樹(農研機構)、天野達也(クイーンズランド大学)、石郷岡康史(農研機構)、須藤重人(農研機構)、大澤剛士(東京都立大学)、植田睦之(バードリサーチ) - 掲載誌

Scientific Reports, 2025年5月,

DOI: 10.1038/s41598-025-01382-8(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 八木橋 勉 - 研究担当者

四国支所 山浦 悠一

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.