研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2025年紹介分 > ソーシャルメディアがもたらす森林の生物多様性情報

ここから本文です。

ソーシャルメディアがもたらす森林の生物多様性情報

掲載日:2025年10月14日

森林を散策する人々がソーシャルメディア*1) に投稿する写真には、地域の生物多様性を表す貴重な情報が含まれることが明らかになりました。ある森林空間利用施設*2)で投稿写真を分析したところ、生き物観察の結果を積極的に投稿する人々の中には、特定の生物の生息や生育状況を示す証拠を定期的に投稿する人々がいることが判明しました。これは不足する地域の生物多様性情報を補完し得るものであり、多くの人々による森林体験の共有を通じた自然共生社会実現の新たな可能性を示しています。

ソーシャルメデイアの普及によって、地域住民が森林散策などで通う施設で共有された情報には、ある生物の生息を示す証拠が多く含まれるようになりました。しかし、どのような投稿者が、どのような情報を共有するかについての理解は十分ではありませんでした

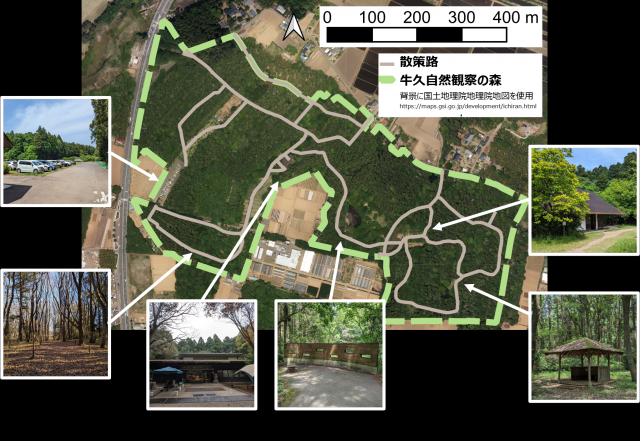

そこで本研究では、牛久自然観察の森(図1)を対象に、2009~2023年の間にGoogleマップに投稿された写真を使って、被写体や場所、日時と投稿者の関係を調査しました。投稿者136人による計1066枚の写真を分析した結果、288枚に推定77種の動植物が写っており(図2)、投稿写真は生物多様性の把握に貢献し得る情報源であることが明らかになりました。また、この施設へ繰り返し訪問し、投稿している人々(21人)は、例えば、春先に芽吹く季節を象徴する植物の写真(図2)など、特定の種の写真を定期的に投稿しており、生物季節*3)の観測者として期待できることが分かりました。

*1) X(旧Twitter)やインスタグラム、ブログ、電子掲示板などに代表されるインターネットを介した利用者間の双方向コミュニケーションメディア

*2) 森林空間のレクリエーション・健康・教育的利用を目的とした施設

*3) 開花や落葉、鳥や虫の初鳴き、渡り鳥の飛来など生物の季節的な応答のことで、季節の遅れ進みや、気候の違い、変化など総合的な気象状況の推移を把握するのに用いられる

(本研究は、Sustainabilityにおいて2024年6月に公開されました。)

図1:牛久自然観察の森(茨城県牛久市)

図2:投稿された生き物観察写真の分類(写真は著者が牛久自然観察の森で撮影した例)

- 論文名

Social Media as a Lens for Citizen Science: Investigating Visitor Contributions in a Forest Recreational Area

(森林空間利用施設に投稿されたソーシャルメデイア写真を生物多様性保全のための市民科学に活用するための課題) - 著者名(所属)

神宮翔真 Shoma Jingu(森林管理研究領域), 小川結衣 Yui Ogawa(国立環境研究所・筑波大学), 八巻一成 Kazushige Yamaki(関西支所), 宮本麻子 Asako Miyamoto(森林管理研究領域), 高山範理 Norimasa Takayama(森林管理研究領域) - 掲載誌

Sustainability 2024年6月

DOI:10.3390/su16135804(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 細田 和男 - 研究担当者

森林管理研究領域 神宮 翔真

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.