ここから本文です。

季節の昆虫を観察するために

|

四季に応じて見られる花が変わるように、季節ごとに昆虫も変わってゆきます。多摩森林科学園では74種のチョウ、33種のトンボ、約120種のカミキリムシなど数百種の昆虫が記録されています。昆虫を見つけるのは難しいと思っている人もいるでしょうが、そんなことはありません。あなたの足元にはたくさんの昆虫が生活しています。小さな昆虫の観察にはルーペがあると良いですが、普通の昆虫を見つけるためには特に道具は必要ありません。ただ、昆虫そのもにはなるべく手で触れないように注意してください。小さな昆虫はつぶれてしまいますし、人間の手には昆虫に寄生する菌もついています。昆虫やその生活の痕跡を見つけやすいように、園内に60か所以上の「こんちゅうスポット」を用意してあります。その場所で必ずその昆虫がみつかるとは限りませんが、観察の参考にして下さい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

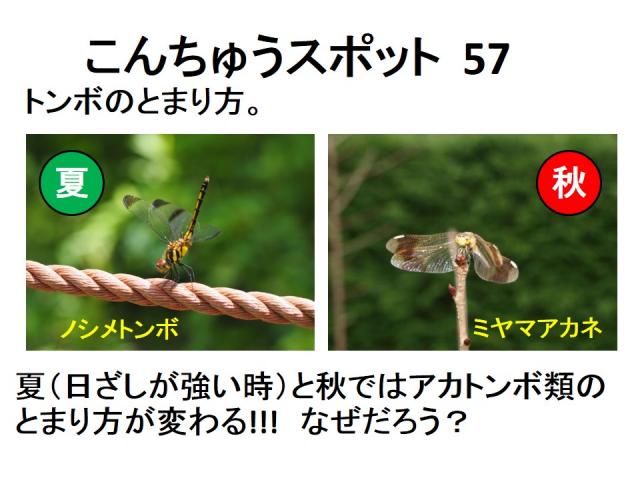

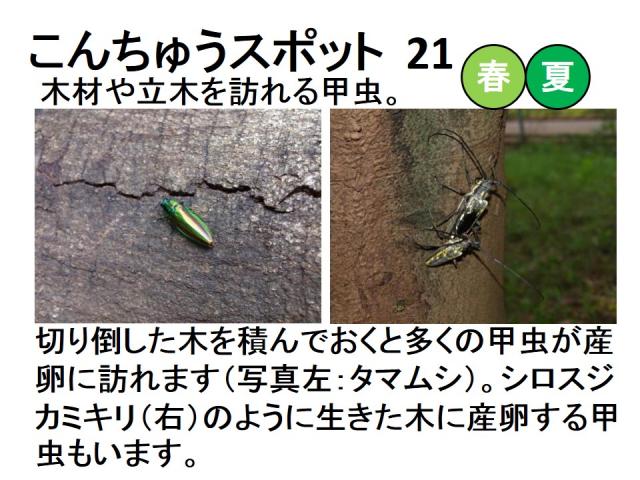

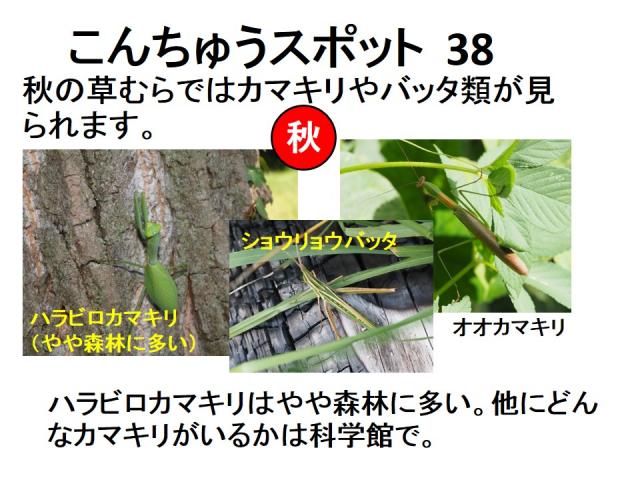

春から秋には園内のどこでも、たくさんのチョウが飛んでいます。花が咲いているところや樹液が出ている場所がよい観察ポイントになりますが、冬でも暖かい日には常緑樹の葉上でひなたぼっこをしているムラサキシジミなどに出会えることもあります。流れの近くでは多くのトンボが見られます。夏にはカワトンボの仲間やヤンマ類が多く、秋にはアカトンボ類が多くなります。園内の一番奥にあるあずまやの近くには、枯れた樹などの材を積み上げてありますが、ここではカミキリムシなどが産卵にやってくるのを観察することができます。林道のわきの草むらにも注意してください。バッタやカマキリなどの昆虫が見つかるはずです。林道わきで短い距離を飛んだり、地面の草にとまったりするのをくりかえしているチョウがいたら、要注意です。それはきっと産卵行動です。驚かさないように観察し、飛び立ったらそれまでとまっていた場所をよくさがしてみましょう。もしかすると卵が産みつけられているかもしれませんよ。真冬の寒い日には活動している昆虫は少ないですが、運が良ければフユシャクなどの冬だけに現れる昆虫に出会えることもあります。 |

|

こんちゅうスポット |

日光浴をするムラサキシジミ |

樹液に集まる昆虫 |

アサヒナカワトンボ |

積まれた材 |

ツマグロヒョウモンの卵 |

羽のないガ・チャバネフユエダシャク |

アブラムシの虫こぶ |

|

サシゲチビタマムシの食痕 |

ウスタビガのまゆ |

ヒグラシを襲うモンスズメバチ |

アカボシゴマダラ夏型成虫 |

カラムシ葉上のラミーカミキリ |

中央の赤いひもで害虫防除 |

|

|

|

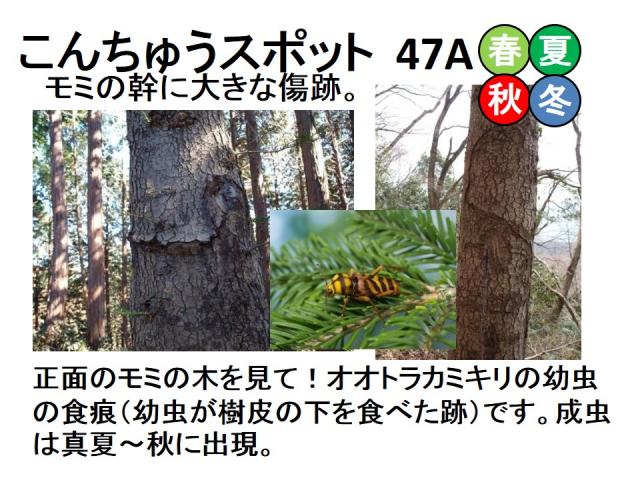

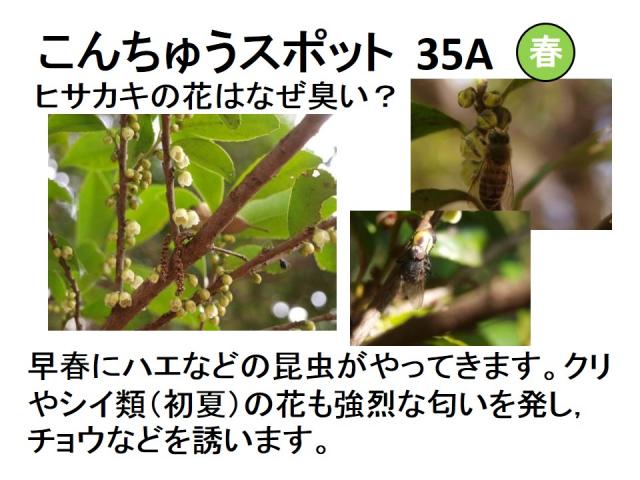

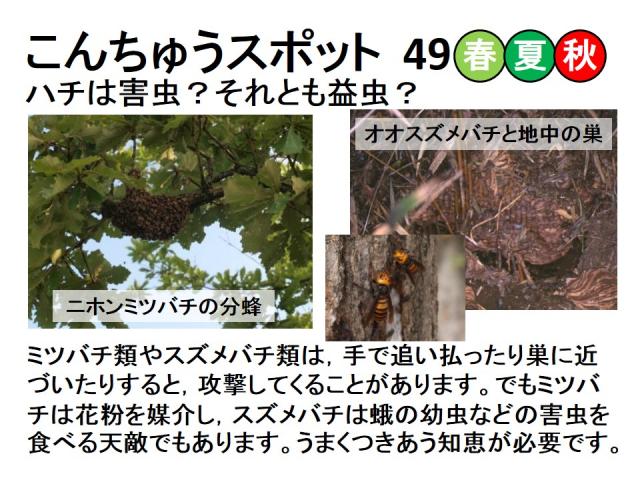

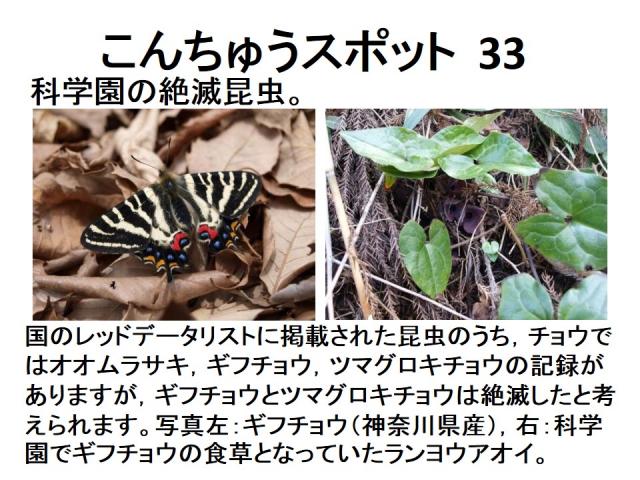

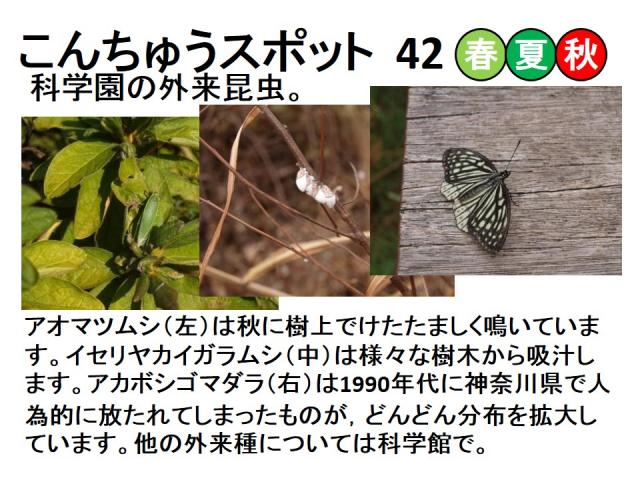

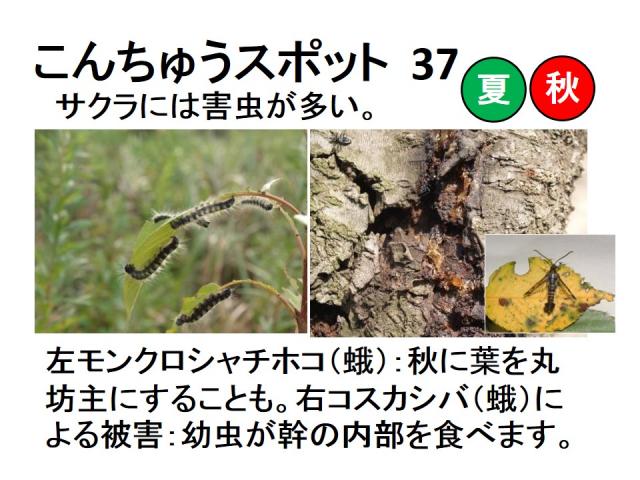

動いている昆虫が見つからないときには、「虫こぶ」がよい観察材料になります。たとえば第1樹木園のイスノキの葉の上には"こぶ"のようなものがついています。第2樹木園のイヌツゲの枝にも丸い実のようなものがついています。これらはそれぞれアブラムシとタマバエ(小さなハエ)がつくった虫こぶです。常緑樹の葉や、樹の幹にも昆虫の痕跡があります。樹木園のモミの幹には大きな筋や渦巻き状の傷が見られますが、これはオオトラカミキリの幼虫が樹皮の下を食べた跡です。スダジイの葉にはサシゲチビタマムシがつけた線状の切れ込みが見られます。林内に成虫が出た後のガのまゆが落ちていることもあります。 春先に樹木園で臭いにおいがしていることがあります。嫌がらずに周りをよく見てください。きっとヒサカキの可愛らしい花が鈴なりに咲いていて、小さな昆虫が来ているはずです。ヒサカキは早春に活動するハエやハチを呼ぶために、こんなにおいを出しているのです。 スズメバチやアシナガバチは人を刺すこともありますが、害虫を食べてくれる天敵でもあります。多摩森林科学園ではサクラなどの樹木に対して、殺虫材散布を行っていません。鳥や天敵昆虫がたくさんいるためにその必要がないのです。このため、園路のすぐわきなどの特に危険な箇所でない限り、ハチの巣を撤去することはしていません。 残念ながら姿を消した昆虫もいます。ギフチョウは1960年代までは南関東にも広く分布していましたが、1971年ごろを最後に東京都からは絶滅してしまいました。多摩森林科学園は最後の生息地の一つでしたが、高尾周辺にあったいくつもの小さな生息地の間を行き来することができなくなった結果、絶滅したと考えられます。(日本全体にはまだギフチョウの生息地はたくさんあります。)そんなことも考えながら歩いてみるのも一興かもしれません。 園内で見られる昆虫は日本の在来種だけではありません。美しいチョウのアカボシゴマダラは1990年代後半に神奈川県で放たれたと考えられ、現在では関東各県だけでなく、中部地方にもひろがってしまいました。在来のオオムラサキやゴマダラチョウと同じエノキを食樹としていて、それらに対する影響が心配されています。秋の夕方に樹の上でリーリーリーとけたたましくないているアオマツムシや、初夏にカラムシの群落で見られるラミーカミキリも外来種です。これらをすべて駆除することは現実的には不可能です。これからは外来種の持ち込みを阻止する方法だけでなく、既に定着した種とどう折り合いをつけていくのが重要な課題です。 もしも何も見つからないときにはサクラの枝や幹によく注意してください。ひものようなものがぶら下げてあるのに気づくことでしょう。これはコスカシバというサクラの害虫を防除するための資材です。どうしてこんなもので害虫が防除できるのでしょうか?それは森の科学館の展示をご覧ください。では早速、気をつけて虫さがしに出かけましょう。飲み物と、カメラがあったら忘れずに。夏は蚊も多いのでその対策も。 |

関連リンク

- 園内で見られるチョウを含めた関東・中部地方にすむ150種類以上のチョウの生態写真や解説が次のページでご覧いただけます。「多摩森林科学園と関東・中部地方のチョウ」のページ(外部サイトへリンク)

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.