ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 研究情報 1989年 > 研究情報 No.14 (Nov. 1989)

ここから本文です。

研究情報 No.14 (Nov. 1989)

巻頭言

新たな分野を目指して歩き出した風致林管理研究室

風致林管理研究室長 天野正博

1. 設立の背景

風致林あるいは景観維持株としての森林の働きに関する研究は、これまで当研究所では組織的に取り組まれていなかった分野である。しかし、近年になって行政サイドからの研究ニーズが著しく高まっており、林業試験場を森林総合研究所に組織替えしたのを契機に、関西支所に風致林管理研究室を設置した。従来の森林風致に関する研究のほとんどは造園、建築関係からの社会科学を基盤としたアプローチでしかなかった。そこで、長年蓄積されてきた森林生態、林業技術に関する研究成果を活用し、社会科学、自然科学の双方に立脚した風致林研究を行うことが、設置の狙いとなっている。

2. 達成しようとする研究目標

景観を構成する要因としての森林が、樹種や樹冠の形、樹木の配置状態や色調などによって、風致景観にどのような影響を与えるのかを解明する。それに基づいて望ましい風致保全林や自然休養林を都市近郊やレクリェーション地域に配置し維持するための手法を開発する。また、森林の取り扱い上、風致機能だけを取り出して森林利用を論ずるのは難しいため、それ以外の公益的機能や木材生産も含めた形での利用計画の策定手法についても研究を進める。

3. 当面の研究課題

すでに「森林総合研究所関西支所研究情報No.13」で一部が紹介されているが、森林が人々から見られる頻度、接近のしやすさ、森林植生のタイプなどから森林の風致機能を客観的に評価するための手法を確立する。これは、行政側からの要望が高く、最も急がれている研究課題である。次に、そこで得られた評価値を基に、都市住民のレクリェーション利用、生活環境保全に対する森林の働きの評価も加えて、都市近郊林での風致林計画の作成方法について開発を行う予定である。現在は、京都市近郊林をテストエリアとして、評価と計画策定手法についての基礎データを収集している。一方、風致林として重要な森林は、望ましい林分構造へと誘導し、良好な状態を保持する必要がある。その技術の確立のため、嵐山を対象として、サクラの導入技術と、その効果を判定する手法についての研究を行っている。

研究紹介

熱帯マツ林の成長解析

加茂皓一

関西地方に広くみられるアカマツやクロマツと同じ仲間のマツ類は北半球の寒帯から熱帯まで分布し、その種数は100以上に達しています。マツ属は、北半球の高緯度地方に源を発し、第三紀、第四紀の氷期を通して中緯度南部に移動し、その中の一部が熱帯まで南下し、またその一部が間氷期に再び北上したと考えられています。現在熱帯地方に分布しているマツ類は主に明瞭な乾期、雨期の存在する熱帯モンスーン地域の山岳地帯に見られ、場所によってはその地域の主たる景観を構成しているのです。マツ人工造林地も熱帯モンスーン地域を中心によく見受けられます。熱帯地域の全造林樹種中に占めるマツ属の割合は34%で、ユーカリやアカシア等の早生広葉樹に次いで多くなっています。マツ属は熱帯地域に分布している数少ない針葉樹で、長繊維パルプの原料として有望視されています。マツはこのように熱帯地域特に熱帯モンスーン地域では重要な樹種の一つであるにもかかわらず、熱帯マツ林の生態についてはまだほとんど知られていません。

筆者は国際協力事業団の造林専門家としてタイ国王室林野局に派遣され、マツ林の生態を調べる機会を得ました。ここではマツ林の生産力の測定結果を紹介します。調査樹種はケシアマツ(Pinus kesiya)、メルクシマツ(Pinus merkusii)、カリビアマツ(Pinus caribaea)です。前二者は東南アジア原産、後者は中米原産で、東南アジアではいずれも広く植栽されています。調査地は典型的な熱帯モンスーンの気候下にある東北タイ南部、カンボジア国境近くの王室林野局試験地内に植栽されているマツ人工林です。各人工林内に固定調査区を設け、林分現存量、年間成長量と成長や落葉の季節変化を5年間の予定で現在調査中です。ここでは約1年間の調査結果を述べます。

各林分は調査開始時21年生で、それらの林分材積は235~256m3/haでした(表-1)。これらの林分材積は関西地方の地位1等地に成立する30~35年生のアカマツ林とほぼ同じです。つぎに1年間の地上部純生産量を調べてみたところ、地上部純生産量はケシアマツ林で21トン/ha・年、カリビアマツ林で19トン/ha・年、メルクシマツ林で30トン/ha・年(表-1)でした。ちなみに現在まで測定された温帯のマツ林の平均地上部純生産量は11~14トン/ha・年です。以上の数字から、これらの熱帯マツはアカマツを含めた温帯マツに比べてかなり早い成長をしていることがわかります。ある林分の純生産量は生育期間の長さに影響され、また林分葉量とも関係があります。そして今回行った広葉樹を含めた調査から純生産量は葉の平均寿命つまり葉の回転率とも関係があることがわかりました。これらのマツの生育期間を調べたところ、3樹種は乾期のある期間成長を停止するものもありますが、温帯のマツよりは生育期間が長くなっています。また3樹種の林分葉量は6~9トン/haでした。温帯マツ林の平均葉量が約7トン/haですから、これらのマツ林の林分葉量は温帯マツとほぼ同じか少し多いようです。葉の現存量と1年間の落葉量から推定した3樹種の葉の平均寿命は10~14ヵ月でした。アカマツの葉の平均寿命が約2年とみられており、温帯のほとんどのマツは2年以上の寿命の葉をもっていると考えられます。ですからこれらの熱帯マツ林の葉の寿命は温帯マツに比べてかなり短いといえましょう。以上のことからこれらの熱帯マツ林では温帯マツ林と比べて、生育期間の長いことと葉量が少し多いこと、そして特に葉の寿命が短いことつまり葉の回転率が大きいことが純生産量を高める上で有利に働いていると考えられます。次回はこれらのマツ林の成長と落葉の季節変化を紹介します。

| ケシアマツ | メルクシマツ | カリビアマツ | ||

| 平均樹高 | (m) | 15 | 14 | 17 |

| 平均直径 | (cm) | 18 | 20 | 16 |

| 林分密度 | (本/ha) | 1025 | 1075 | 1450 |

| 断面積合計 | (m2/ha) | 28 | 34 | 30 |

| 幹材積 | (m3/ha) | 240 | 235 | 256 |

| 純生産量 | (トン/ha・年) | 21 | 30 | 19 |

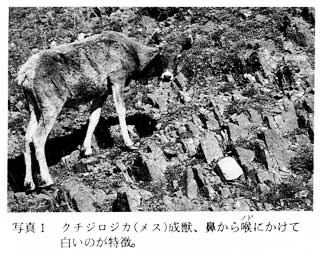

チベット高原のクチジロジカの管理

小泉 透

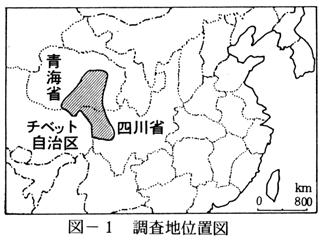

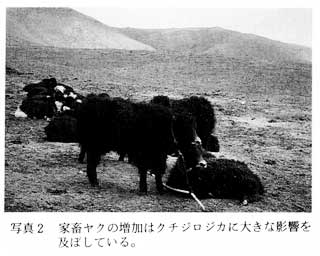

昨年8月から10月まで文部省科学研究費海外学術調査「クチジロシカ・中国産アカシカによるシカ属の進化系統分類学的研究」に参加し、中華人民共和国の青蔵高原(チベット高原)でクチジロジカ(Cervus albirostris)を調査する機会を得た。クチジロジカは青蔵高原に特有のシカであるが、近年生息数が激減してきていることから「第1級保護動物」として保護管理計画のための基礎調査が日中合同で開始されたところである。

青蔵高原は、チベット自治区から青海台、四川省、甘粛省にまたがり、平均標高4,000m、日本の約5倍の面積をもつ世界最大の高原である。気候は乾燥寒冷で、年間降水量は300mmに満たず夏に雪が降ることも珍しくない。高原東北部の青海台側では標高3,000m付近からシャクナゲや矮性の高山柳などの灌木林となり森林を目にすることはないが、東南部の四川省側では標高3,000m~3,800mにかけて冷杉・雲杉(モミ・トウヒ)の亜高山帯性針葉樹林帯となる。両地域とも4,200mを越えるとカヤツリグサ科やイネ科草本の優占する草原地帯となる。

クチジロジカは、高原の中で黄河と長江(揚子江)の上流域、標高3,500m以上の灌木林や草原に生息している。体重は成獣オスで200kg前後、成獣メスで120kg前後に達する。角は角長70~90cmで5~7つに分枝する。初産年齢は満3才で通常一産一仔だが、野生群の繁殖率は26~40%に過きず、増加期のニホンジカ(60~80%)と比べるとかなり低い。

クチジロジカの減少の背景には、家畜の増加と密猟の影響がある。一般のイメージと異なり、青蔵高原は古くから牧畜がさかんにおこなわれてきたところであり、現在も青海省だけで2,000万頭以上の家畜が飼われている。特に、食性が重複するヤクやヒツジはクチジロジカの食環境だけでなく、生息スペースそのものを圧迫しつつあるようである。一方、密猟は「鹿茸」と呼ばれる袋角の採取を目的としている。「鹿茸」は強情剤として薬や高級料理に用いられ、かなりの現金収入をもたらす。中国政府は、養鹿場をつくったり、クチジロジカの密猟には厳罰を科したりしているが、省境や州境は盲点となって密猟は後をたたないようである。

クチジロジカの管理は、最終的にチベット族の生活(牧畜業や狩猟)との調整の問題であり、それを彼らが受け入れるかどうかがポイントになると思われた。このことは日本でも同様である。わが国では、これまで林業家がシカ管理に直接かかわる機会が少なかったため、被害が出れば徹底駆除といった対応を取らざるを得なかった。しかし、これからはシカをどのような形で受け入れていくかを林業家自身が明確に意思表示する必要に迫られてきており、こうした意見を法制度の上でどのように反映させていくかが行政上の課題になっている。結局、地元住民主体の管理体制を作っていくことが、それぞれの国情を越えた野生動物管理の原則であるように思われた。

コラム

森林レクリエーション

オリエンテーリング(1)

オリエンテーリングというものを御存知だろうか。独語のOrientierung Laufより、略してOLと称される。OLとは「山野の中を方位磁石と地図をたよりに、地図に示された10数箇所(コントロールという)を順番に探索していく」ものである。OLには大別して2種類ある。数人が一つのグループになりピクニックのような感覚で行うトリムOLと、偶然の要素を排除してタイムを競って走り回る競技OLである。トリムOLは日本特有のものであるのに対し、競技OLはヨーロッパ等では人気スポーツの一つである。特に発祥の地北欧では、大きなOL大会となると国民の一割が参加するという国技である。

競技OLはタイムを競うスポーツであるが、マラソンのように全員が一度にスタートするのではなく、数分間隔で順番にスタートする。コントロールは順番にまわってさえいれば、途中どんなルートを走っても構わない。ただし立入禁止区域、人家、耕作地に侵入したら失格となることは言うまでもない。道なき林地も走り回るため山林所有者の方々の御理解がなければ成立しないスポーツである。

コース距離、優勝タイムは年齢別、性別、難易度でさまざまだが、日本一を決めるレースでは男子は80分をめどに10km程度、女子は70分をめどに7km程度である。

OLは基本的に林地を走るので、下層植生や落枝伐採木の放置が少ない林が適している。そのため人工林がよく利用される。所々にギャップや植林地があるとよい目印になる。反対に若い二次林では視界が効かないために現在位置の把握等で、より高度な技術が要求される。一番OLに不適な林は落枝伐採木が林内に大量に放置された人工林である。視界はよく効くのに移動速度が大変遅くなるからである。

競技人口は、昨年度の全日本大会の参加人数が約1400人、学生選手権が72校、約1300人とまだそれほど多くない。

世界選手権とユニバーシアードが2年毎に交互に開かれている。北欧の国々がやはり強い。日本は米国などと共に最下位あたりをうろうろしている。

(玉井幸治)

おしらせ

近畿・中国ブロック会議開催される

平成元年度の林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議が、10月19日関西支所会議室において開催された。会議には林野庁から研究普及課の河岡林業試験場係長、森林総研から松本次長を迎え、14府県の行政部局関係者14名、研究開発関係者29名と大阪営林局、関西林木育種場、当支所関係者が出席した。

会議ではまず、国側機関から最近の研究の現状、動向などが報告され府県場所から最近の研究成果が紹介された。ついで府県側から「緊急に解決を要する研究課題」41課題が提案された。これらの課題の部門別内訳は、保護部門11、木材・林産部門7、経営部門6、ハイテク・特産部門13、防災部門2、育種部門1、造林部門1であり、部門に偏りがみられた。

これら課題の討議を行い、当ブロックとして「緊急かつ重要課題」として次の4課題を摘出した。

組織培養による林木優良個体の増殖・生産技術の高度化、菌根性きのこの栽培技術の高度化、腐生性きのこ栽培技術の高度化、育林の省力技術体系の確立

なお、木材・林産部門の課題については本所において別途検討・整理される。

関西支所研究成果発表会

第4回関西支所研究成果発表会は10月20日、関西支所会議室において府県関係者、国有林関係者など多数の出席を得て開催された。発表会では次のとおり特別講演1題、研究報告3題が発表された。

- 林業機械化の現状と問題(特別講演)

森林総研生産技術部長 林寛 - マツ材線虫病の発病機構

保護部樹病研究室 黒田慶子 - スギ若齢林におけるスギカミキリ大発生の経過

保護部昆虫研究室 伊藤賢介 - ヒノキ林における土壌侵食の実態と防止のための施業

育林部防災研究室 服部重昭

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.