ここから本文です。

研究情報 No.16 (May 1990)

巻頭言

林業と野生動物の共存

前田 満

林産資源の維持・培養に加えて、“環境資源”としての森林の役割り機能の発揮を期待する声が大きくなってきている。このため、林野行政においては、今後整備すべき森林資源として「野生動物の保護」が前面に掲げられ「特定動物保護林」の拡充がはかられつつある。しかし「特定」動物をしぼりこみ、彼等の広大な生息の場としての森林の一部に限定した保護対策は実効をあげにくいと思われる。他方、研究面では鳥獣保護を考慮した森林の育成・管理技術の開発は大きく立ち遅れており、全国的な研究体制も整備されていない。

わが国の林業はいま、重大な危機に遭遇している。戦後30余年のあいだの努力によって1千万haの人工林ができあがり“国産材時代の到来”が喧伝されているが、外材自由化の波、自給率の低下、材価の低落、などが造林意欲の喪失に連動し、林業をとりまく情勢はすこぶる悪い。獣害はこうした情勢に起因する森林施業・経営管理の手抜きの間をぬって更に増加の一途をたどっている。

他方、シマフクロウのすみ場の破壊をめぐってゆれた知床半島部の伐採問題や北陸で起きたイヌワシの保護の問題、あるいは農林業における獣害と駆除の問題では、“林産物の維持か動物の保護か”の二者択一の論議が展開されている。これらの対立は、被害量の正確な把握と“加害動物の個体数・生息場所の調査”が不充分なために起きている場合が多い。

獣害を防ぎ、森林生産力を高め、かつ野生動物との共存をはかるためには、当面の対策と恒久策の二つが考えられる。現在、各地で発生している林・農作物の被害量および駆除申請のための頭数調査は、統一した方法で地域をくまなく正確に実施されていないことが問題である。これをせずに被害防止のための個体数調整(駆除)はなりたたない。それゆえ、これらの調査体制を早急に確立する責任が行政側にある。後者の恒久策は、森林施業法と獣害発生との関係について動物種ごとに研究をすすめ、とくに広い生息域を必要とし、しかも個体数回復力の劣る大型獣類増減のメカニズムを明らかにすることである。これにもとづき被害を未然に回避し、なおかつ森林生産力が高く、多くの公益機能を満す森林地業の技術体系を確立することが必要である。これらのことは研究機関の責任と言えよう。

(JICA専門家、前保護部長)

研究紹介

マツ枯損跡地へのヒノキ人工造林の採算性

家原敏郎

近年、西日本では松くい虫によるマツ枯れが進行しています。その跡地は、一般に土地が痩せていますが、アカマツの再造林は松くい虫被害の危険があるうえに、ヒノキの材価が高いこともあって、ヒノキ造林が増加しています。しかし、土壌の良し悪しなどの立地的な条件や、伐出費や育林費など経営経済的な条件を考慮しない造林は、不成績造林地を作り、また、採算性の点でも問題があります。昭和60年度から63年度に実施された特別研究『マツ跡ヒノキ』で、マツ枯損跡地へのヒノキ人工造林の採算性について検討しましたので、その結果の概略を述べます。

一般に林地の生産力の大小は、林齢40年の時の上層木の平均樹高(m)を基準にして表し、これを地位指数とよんでいます。ある地位指数の杯分の樹高成長の経過を表す地位指数曲線が、関西支所土壌研究室によって作成されました。また、立木本数が林齢によってどう変化するかを、地位指数別に求めました。上層木の平均樹高と立木本数の変化から、立木直径の大小の構成と細りを考慮して、ある林齢で林分1haを皆伐し、最も有利な採材を行った場合の利用材積と素材価格を、地位指数ごとに計算しました。なお素材単価は、広島県下の国有林で1985年に用いられていた基準価格表を用いました。

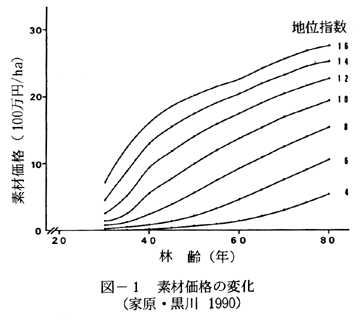

図-1は、素材価格が伐採した伐期(林齢)と地位によりどう変化するかを表したものです。図-1から、地位指数8以下の生産力の低い林分では、ヒノキでは中庸な地位にあたる地位指数12~14に比べ、素材価格の上昇は緩やかでとくに伐期40年までの急激な上昇が無いことが特徴です。

この利用材積と素材価格の計算結果と造林・保育に要した労働投入量と賃金単価、および伐出費を基にして、内部収益率(年利回り)を計算し、投資採算性の尺度としました。地こじらえから、植付け、下刈り、保護管理、除間伐、枝打ちまでに要する労働投入量は、岡山県御津町森林組合が一般的に採用している育林体系にしたがってhaあたり221人としました。

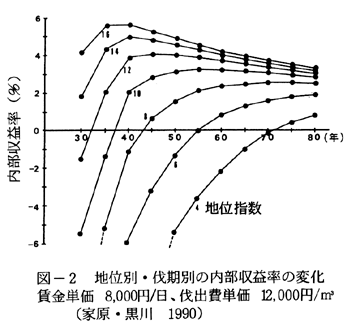

造林・保育賃金を1人1日8,000円、伐出費を素材1m3あたり12,000円と仮定し、内部収益率の変化を計算すると図-2のようになります。地位指数4~8では、いずれの伐期でも内部収益率は3%以下であり、地位指数10では、伐期60年付近で3.3%に達し、地位指数12では、伐期50年で4%に達することがわかります。いま仮に、投資採算性を判断する基準を林業経営育成資金の最低年利である3.5%とすると、採算がとれる限界は、地位指数10と12の間にあると考えられます。

次に、賃金単価と伐出費単価を変えて内部収益率を求めてみました。また比較のため、造林補助金がある場合も計算しました。その結果、地位が内部収益率に与える影響が大きく、地位の差を克服するには、伐出費や育林費の大幅な節減や多額の補助金の支給が必要であることがわかりました。

以上より、マツ枯損跡地のような生産力の低い林地へのヒノキ人工林の造成は、地位を優先的に考慮し、伐出費や育林費の水準を勘案して経済的投資限界を明確にしたうえで推進する必要があると思われます。

山の土は流れて消えるか?

鳥居厚志

山地や丘陵地などの斜面の土壌は、少しずつ侵食されて、いつかは海に流れ込んでしまうといえます。一方で、少しずつ新しい土壌が生成しているので、平衡状態が保たれるのです。山の尾根では、土壌が生成する速度より侵食の速度の方が大きいために、基岩が露出しているわけです。自然状態では土壌層が維持されている場所でも、過度の森林の伐採が続くとこのバランスがくずれ、はげ山になってしまいます。一度はげ山になった場所の土壌が回復するためには1年や2年では無理だろうということは容易に想像できますが、それではいったいどのくらいの時間が必要なのでしょうか。実はこのような基本的な問題がほとんど解明されていません。

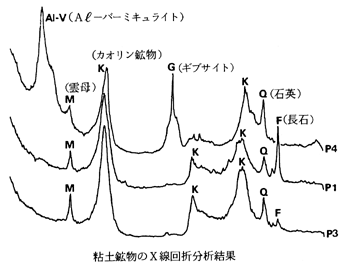

土壌のもとになる岩石は、石英や長石などの造岩鉱物から構成されています。岩石の風化にともなって粘土鉱物が生成し、そこに有機物が加わって土壌ができます。そこで土壌中の粘土鉱物の種類や量を調べると、土壌の成熟の程度を判断できます。下の図は、滋賀県の田上山の土壌中の粘土鉱物を、X線回折という手法で同定した結果です。不規則な3本の曲線は、上からヒノキ天然林下の褐色森林土(P4)、はげ山の未熟土(P1)、マツ植栽林(約30年生)下の未熟土(P3)の同定結果で、曲線中のピークは特定の鉱物が検出されたことを表しています。P4は、おそらく何百年にもわたって土壌の侵食と生成のバランスが維持されてきた場所、P1ははげ山で侵食が激しい場所です。またP3はP1と同様のはげ山にマツを植栽して侵食を抑え、約30年が経過した場所です。

図をみると、3つの土壌に共通してカオリン鉱物、石英、雲母が検出されています。しかし、P4ではAl-バーミキュライトやギブサイトが検出されていますが、P1ではみられません。またP1では長石のピークがみられますがP4にはありません。長石は基岩の構成鉱物のひとつで、未熟土中には多量に残っていますが、褐色森林土中ではほかの鉱物に変質し、あまり残っていないことがわかります。さて、P3ではどうでしょうか。長石のピークが低いほかはほとんどP1と同じパターンです。つまり30年程度の時間では、はげ山の土壌の回復はほとんど望めないわけです。

田上山の土壌は花岡岩から生成したものですが、P4には少量の火山ガラス(火山灰中の非晶質鉱物粒子)が含まれていました。P1とP3にはまったく含まれておらず、侵食されて流亡したと考えられます。このP4中の火山ガラスはおもに、「アカホヤ」と呼ばれる広域火山灰を起源とすることがわかりました。「アカホヤ」は鹿児島の鬼界カルデラから約6000年前に噴出し、ほぼ日本全域に降ったとされる火山灰ですが、現在では湿原など特定の場所でしか火山灰層としては認められません。田上山でも大半は流失し、一部が土壌中に点在していると考えられます。6000年前の火山ガラスが残存しているのですから、斜面上での土壌物質の更新もきわめて遅いものであると推察できます。このように長期間維持されてきた土壌は、貴重な資源であるといえます。安易な山地の開発によって、貴重な資源を失わないよう留意しなければなりません。

コラム

ヒノキの漏脂病

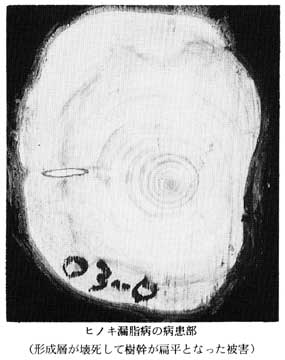

漏脂病は樹幹から樹脂が異常に流れ出す病害ですが、樹脂胴枯病と異なり被害は10年を超えるヒノキ林で発生します。症状は、樹幹から樹脂が異常に流出するだけのものから樹幹に縦長の溝腐れが形成されるもの、また形成層が壊死して樹幹が扁平になるもの(写真)まで外観的には様々です。ヒノキのほか、北陸地方ではヒノキアスナロにも被害が発生することが知られています。

漏脂病は大正時代から多雪地帯のヒノキ造林を阻害する要因として広く知られ、林業上の重要問題とされてきました。その原因として害虫説、電圧説、病原菌説などが検討されてきましたが、原因不明として現在に至っています。東北地方に植栽されてきたヒノキ林は主として漏脂病によって成林せず、戦後東北地方ではヒノキの造林が中止されました。また北陸地方においても同様に、明治以降ヒノキの造林が中止された経緯があります。近年マツ材線虫病被害跡地における造林樹種としてヒノキが取り上げられるようになったことから、ヒノキの造林面積も増加の傾向にあり、漏脂病に対する関心も高まっています。今年度から全国レベルで被害の実態調査が行われる予定です。

(伊藤進一郎)

おしらせ

粗試料調整測定室建替えされる

かねてから建替え要求をしていた粗試料調整測定室125m2がこの度完成しました。この施設は木工室、農耕車輌庫、農器具庫、機器整備室ならびに苗畑従業員休憩室などを備えており、苗畑・実験林管理室的な役割りをもって利用されることになりました。

関西林試協総会の開催

関西地区林業試験研究機関連絡協議会の第43回総会は徳島県林業総合技術センターのお世話により5月31日徳島市で開催されることになりました。この総会では全林試協の動向、最近の研究情勢のほか専門部会の運営の仕方、開催時期についても討議と意見交換が行われることになっています。

システム化事業推進会議・設計会議ひらく

林野庁による林業試験森林総合研究所関西支所研究情報調査(システム化事業)のうち下記5課題の研究推進会議ならびに試験設計会議が関西支所で開催されました。

「有用広葉樹の育成技術」(8府県参加)、「間・択伐作業のための低コスト供出技術の確立」(5県参加)、「ヒノキ漏脂病の被害実態と防除技術に関する調査」(7県参加)、「野生獣類による新たな森林被害の防除法確立のための基礎調査」(11府県参加)、「長伐期施業の経営技術に関する基礎調査」(9府県参加)。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.