ここから本文です。

研究情報 No.17 (Aug. 1990)

巻頭言

地球環境時代の森林水文学をめざして

防災研究室長 服部重昭

酸性雨、熱帯林消失、砂漠化、温室効果などの用語を聞くたびに、環境問題は地球的規模で取り組む時代にあるという印象をますます強くする。しかし、これらの用語は、われわれの身近にある森林や日常取り組んでいる地域研究とのへだたりを感じさせる響きをもつ。そこには本当に隙間が存在するのだろうか。そうではないはずである。環境問題は、人間生活の質的向上や生活圏の拡大とともに深刻化し、その過程では常に人間と森林のかかわりが絡んでいたと思うからである。そのため、この問題は、地域の立地環境や森林管理をぬきに論じられないであろう。また、このことは、地域研究が地球環境問題に寄与できる多くの素材を内包していることを示唆する。たとえば、関西地域を代表する都市近郊林は、酸性雨、都市砂漠などの波をかぶっており、まさに環境問題の最前線である。そこで、地域の環境形成に不可欠の要因である熱と水蒸気の循環について、都市近郊林における本文学的研究から、その一端を紹介してみたい。

いま、森林地、農耕地、市街地の上空を横切って飛行したとすると、土地利用ごとに気象環境が異なることが体感できるであろう。これは、各地目の熱・水収支特性の違いから説明できる。しかし、森林が地域の気象環境に及ぼす影響を評価するには、これだけでは不十分である。各地目間での熱や水蒸気のやりとり、すなわち森林上に形成される接地気層における物質とエネルギーの他の地目への輸送メカニズムの解明が必要である。その第1歩として、接地気層での微気象観測と、林冠の形態、凹凸状態などの林分構造の情報を結合することにより、森林の熱収支的特性や空気力学的特性を解明する研究がすすめられている。この研究は、森林総研では当支所を含め、北から南まで縦断的に展開されており、その成果は気象環境の形成のみならず、花粉、種子、汚染物質の拡散過程の解析にも応用できるであろう。

地球環境の保全は、各分野におけるこのような地域研究の積み重ねと、地域相互間の連携なしには果たせないと考える。また、この中から生まれた知識や技術こそが、地域を越えて役立つと信じている。

研究紹介

嵐山の風致解析と風致施業(1)

嵐山国有林の風致景観上の意義

天野正博・野田 巌

嵐山は、古くから東山の翠、鴨川の清とともに京都のシンボルであり、サクラ、カエデを中心とした森林、桂川の水、渡月橋の3要素から景観が構成されている。ここでは、嵐山の森林がなぜ風致上極めて優れているかを、風致解析の観点から調べてみた。

樹木に覆われた山の斜面は近距離、中距離、遠距離によって見え方が変化し、森林の風致景観上の役割もそれに応じて異なってくる。近距離では樹冠を1本1本識別でき、森林の存在を感じとることが容易である。人間の視覚では1度以上の幅があるとき1本の樹木を認識できるとされている。嵐山の優勢木の樹冠は10~12mなので、景観上の近距離の限界は700m前後になる。中距離とは山腹を覆っている樹木のテキスチャーを視覚的に認識できる距離であり、広葉樹と針葉樹の違い、幼齢木と高齢木の違いが概ね把握できる。この限界は広葉樹で6km以内、針葉樹で3~4km以内といわれている。これ以上離れた遠距離ではテキスチャーが単調で、色の違いも明度の変化に変わり、3次元的な奥行きは感じられず、森林そのものも草地など他の植生との区別がつかなくなる。

渡月橋から見える桂川は橋から700m上流で右に曲がっており、見渡せる桂川の範囲全てとその左側にある嵐山を近距離として捉えることができる。その背後にある保津峡沿いの山々や高雄は中距離景観となっている。京都市街を挾んで比叡山から東山、西山といった山並を遠距離景として望むこともできる。このように、渡月橋は近、中、遠距離景を同時に楽しむことができる位置を占めている。一方、嵐山の傾斜度は下部では40度近く、平均でも26度と急なため、斜面と視線の交角が大きく個々の樹冠の識別は容易である。さらに、通常は急傾斜地を見上げると重圧を感ずるが、渡月橋付近は川幅が150~200mと広く、スカイラインの仰角は20度であり、この角度は見る者に苦痛を与えない限界の仰角である。そのため、結果として視野の中心は山腹斜面の森林に集まるようになる。以上のことから、渡月橋は風致上好ましい位置にあり、嵐山の森林は近距離景の構成因子としては極めて重要であることが解る。

なお、嵐山のサクラ、カエデは自然植生として存在したのではなく、古くは1200年代に亀山上皇が吉野からサクラを移植し、同時にカエデを植栽、1300年代には夢想国師が吉野からサクラを移植している。これ以外にも明治初期まではサクラを植栽したとの記録がいくつか見られる。その後、天然に放置された結果、サクラ、カエデはアカマツや雑木の林に変わり、近年は斜面下部のアカマツが松くい虫で枯れ、ケヤキと常緑広葉樹を主体とした林に変わってきている。そこで、かつての四季の移り変わりがはっきりしていた景観を再現させるため、京都営林署と嵐山地域においてサクラの植栽試験を行っている。下の写真が現在の嵐山(図-1)と、コンピュータで作成したサクラが復活した数十年後の景観予想図(図-2)である。

スギ人工林におけるスギカミキリの発生経過

伊藤賢介

1950年代から60年代にかけての活発な造林事業の結果現在のスギ人工林の面積は約450万haとなっている。最近の稲の作付面積がほぼ230万haであるので、スギは人工的に植栽された植物として国土の最も大きな面積を占めていることになる。このような林業事情を背景として、これまであまり問題とされていなかった数種類の害虫による被害が近年各地のスギ林で多発している。

そのなかでもスギカミキリは生立木の樹幹の樹皮下(内樹皮と木部表面)に大きな食害痕を残して材質を著しく低下させ、全国のスギ人工林の最も被害の著しい害虫のひとつとなっている。各地でスギカミキリ被害の実態調査が行なわれ、激書状態となっているスギ造林地が多数発見されている。しかし、造林地に侵入・定着してからのスギカミキリ生息数の年次変動および被害木の発生経過を長期間詳しく追跡した調査例はこれまでなかった。

昆虫研究室では支所構内のスギ実験林でスギカミキリの成虫数を1976年から1985年まで毎年調べてきた。ここでは、当研究室の調査結果と各地の被害調査例とを総合して、スギ人工林におけるスギカミキリ個体数の年次変動のパターンおよびスギに対する加害様式の特徴について紹介する。

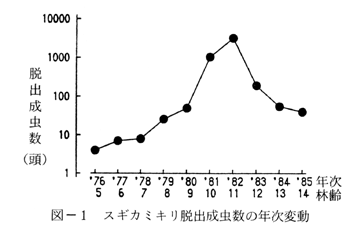

当研究室の調べたスギ林では、植栽後5年目(1976年)に初めて4頭の成虫が脱出した。脱出成虫数はその後急速に増加を続けて、11年目(1982年)には約3,200頭(ha当りに換算すると34,000頭)の成虫が脱出して大発生状態となった(図-1)。しかし、その翌年の成虫数はわずかに189頭となり、その後はずっと減少を続けている。

各地の被害林においても、スギカミキリは植栽後5年から10年のうちに林内に定着して、その後5年前後の増加期間を経て個体数がピークに達した後、減少期に入り、20年生以上になるとほとんど生息しなくなるかあるいは極めて低密度になるという共通の傾向が報告されている。またスギカミキリは80~100年生のスギ老木にも寄生することがあるが、大発生の例は知られていない。

従って、スギカミキリは若齢のスギ人工林において1回限りの漸進大発生型の個体数変動を示すと推測される。1950年代以降に造林された大面積のスギ人工林が相次いでスギカミキリの加害対象となる林齢に達したことが、近年のスギカミキリ被害の増加・拡大の大きな原因であろう。

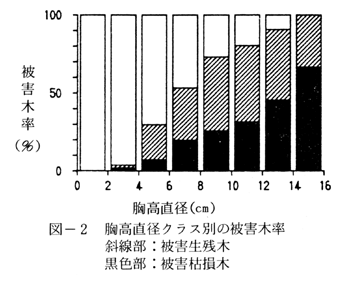

当研究室の調査林では、調査期間中に約50%のスギ立木から成虫が脱出し、さらにこれらの被害木のうちの約40%が枯損した。被害木および枯損木の発生はスギカミキリ個体数のピーク時に集中した。直径の大きな木ほど被害本数の割合および枯損率が高かった(図-2)。従って、大径木あるいは生長の早い木ほどスギカミキリの被害を受けやすいと推測される。また、調査期間中に各立木から脱出した成虫の総数は大径木ほど多い傾向があった。

以上の結果から、スギカミキリは林内で最も寄生しやすい大径木を利用して個体数を増加させ大発生するが、大発生時に大径木の多くを枯損させることによって林内の食物条件の悪化を招き、大発生が終息するのではないかと推測される。

連載

森の仲間たち(1)

―身近な猛獣―

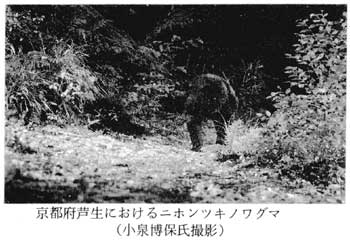

ニホンツキノワグマ (Selenarctos thibetanus japonicus)

ツキノワグマはアジアグマあるいはヒマラヤグマと呼ばれるように、アジア大陸東部地域(イランからヒマラヤを経て北海道を除く日本まで)の森林や薮に生息する、クマ科の中では比較的小型のクマです。わが国に生息するニホンツキノワグマはこの亜種とされ、その分布地域では「身近な猛獣」として恐れられています。

山菜取り、キノコ狩り、渓流釣りなどの入山者が襲われたり、山里の果樹や農作物あるいはミツバチの巣箱が荒らされたり、またスギやヒノキなどの造林木の樹皮が剥皮されたりすると、クマによる危害防止のために駆除隊が編成され、銃や檻で捕獲されています。

なぜクマは攻撃的なのでしょうか。その理由は繁殖を成功させようとする本能的衝動にあると考えられています。クマは一般的に寿命は長いが、成長は遅く、極めて低い繁殖力しかありません。子孫を生き残らせるために、クマ同士や外敵に対して攻撃的になるのです。

ツキノワグマと類似した習性を持つアメリカクロクマの個体数増加率は12~24%/年と非常に低い値です。メスの一生涯に産む子の数はせいぜい12~13頭です。したがって、貴重な子グマを守り育てるために、子グマに近づきすぎたクマや人間に対して、メスは非常に攻撃的になります。また、オスも自分の子孫を多く残そうとして自分の行動圏から他のオスを追い払うために攻撃的になります。樹木への剥皮(マーキング)行動は優位なオスの存在の宣言を意味し、他のオスを自分の行動圏から排除するのに役立っていると考えられています。

餌不足はクマにとって深刻な問題で、オスやメスは繁殖を最大限成功に導くために攻撃性をさらに高めるようになります。十分な量の食物や繁殖の機会を増やすために、広い地域を移動するようになり、クマは人間との出会いの多い場所(例えば餌の豊富な里山など)に出没し、人間とのトラブルが増えます。

人間によるクマの生息環境の破壊やクマ個体数の減少化は、かえってクマの攻撃性を高めているのではないでしょうか。動物たちと共存していくためには、動物たちが安心して生活できるように豊かな自然を残し、自然のしくみを深く理解していくことが大切です。

(山田文雄)

おしらせ

関西林試協第43回総会開催される

関西地区林業試験研究機関連絡協議会の第43回総会は5月31日~6月1日、徳島市において開催された。この会議では、近畿・中国ブロック会議にむけて関西林試協ならびに同専門部会がどのような役割をはたすか、林業試験所研究助成費の拡充、国庫助成を要望する課題などが討議された。

近畿・中国ブロック会議きまる

平成2年度、林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議は10月25日(木曜日)森林総研関西支所会議室で開かれることがほぼ決まり、近々開催通知が出される予定である。

関西支所研究成果発表会きまる

第5回関西支所研究成果発表会は、10月26日(金曜日)支所会議室で開かれることが決まった。発表会の内容は次のものを予定している。

- 森林をめぐる地球環境

森林総研森林環境部植物生態科長 井上敏雄

- 竹林生態系の取扱いと炭素循環

関西支所造林研究室 井鷺裕司

- 野生動物の捕獲情報収集システムの開発

関西支所昆虫研究室 小泉 透

- 木材供給見通しのための需給均衡モデル

関西支所風致林管理研究室 天野正博

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.