ここから本文です。

研究情報 No.18 (Nov. 1990)

巻頭言

みどり資源の意義とそれへの取り組み

経営研究室長 黒川泰亨

近年、「みどり資源」という言葉が頻繁に使用されるようになってきた。みどり資源は、きわめて広範な概念であるが、一般的には、「緑に象徴される植生を中心とした生物およびその生息する土地、水辺、空間などを総称したもの」とされている。面積的ないし空間的広がりの点からみても、みどり資源の大部分が森林であることはいうまでもない。

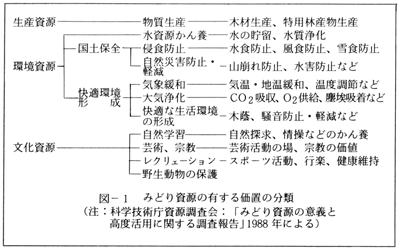

図-1は、森林を含むみどり資源を、生産資源、環境資源、文化資源として3つのタイプに分類し、その有する価値を体系的に整理したものである。生産資源としてのみどり資源は、農林業生産を通して発揮される経済的価値である。国土の保全や快適環境の形成に寄与する働きは、環境資源としての価値である。また、文化資源としての価値は、芸術、宗教、レクリェーション、あるいは野生動物の保護など、人間の精神的、文化的活動にかかわる価値といえる。

みどり資源が有している個々の価値は必ずしも大きいとはいえないが、みどり資源は、これらの多様な価値を、同時に重畳しつつ発揮できるという優れた特徴を備えている。みどり資源の保全とその適切な活用がひろく提起されていることを背景として、森林総研関西支所を中心に、平成3~5年度の予定でプロジェクト研究(国立公害防止)「緑資源の総合評価による最適配置計画手法の確立に関する研究」が企画されている。この研究の中心的な課題は、みどり資源の立地環境を評価するための諸手法の開発、みどり資源のゾーニングとタイピング、みどり資源の最適配置のための計画手法の確立などとなっている。

最終的には、これらの成果を総合して、関西地域における小地域を対象としながら、具体的に、みどり資源の最適な利用計画を策定し、提言することが目論まれている。森林総研のこれからの重要な研究課題として、多様な価値を有するみどり資源の総合的な評価ならびにその活用に関する取り組みが進んでいる。

研究紹介

嵐山の風致解析と風致施業(2)

樹冠形のシミュレーション

野田巖・天野正博

嵐山において京都営林署と共同で行っているサクラの植栽試験地(498m2)は、渡月橋中央から仰角約9度で望まれる嵐山中腹北向き斜面(標高99~110m)にあり、水平距離360mで近距離景観の中に含まれる。傾斜度は26度で嵐山の平均的な斜面である。試験地はケヤキ・カエデ・カヤを主体とする林分で、上層樹冠は樹高15~20mのケヤキ・コナラ・ウワミズザクラであった。

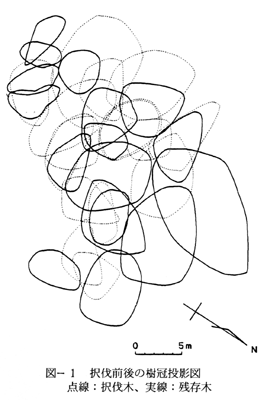

本年(1990年)2月にケヤキ、その他を択伐し、その後にサクラを植栽する施業を行った。図-1が、択伐前後の樹冠投影図で点線が択伐木、実線が残存木の樹冠を示している。択伐は、サクラが日照を好む樹種であることを考慮して強度の択伐を行い、試験地面積に対する樹冠占有面積の割合はその前後で85%から65%に減少し、さらに残存木の枝を払った後には51%程度になった。

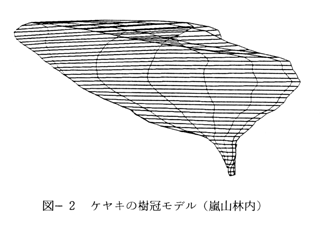

われわれは、樹冠形を計測しコンピュータでシミュレートする方法を用いて、残存木や植栽されたサクラの樹冠の施業による変化を追跡する調査をはじめた。樹冠形のシミュレーションは、光波で距離を測定し高低角・水平角を計測する装置を用いて、離れたところから樹冠の縦断面を測定して行う。複数の方向から測定された樹冠縦断面データをもとに、コンピュータでスプライン関数を用いて縦断面の測点間を滑らかな典線で近似する。次に一定の高さごとに複数の縦継面で構成される樹冠の横断面を作成しスプライン関数で曲線補間した後、縦、横2方向の断面データを再度、同じ関数によって曲面補間して樹冠形を近似する。図-2は、試験地の外ではあるが嵐山林内のケヤキ樹冠をシミュレートしたワイヤーフレーム図である。これは急斜面に立ち隣接木の影響を受けて1方向に樹冠が偏っている例である。ワイヤーフレームの他、陰影処理・レンダリング処理を施すことによってさらに立体的な樹冠をスクリーンに表示させることができる。これによって任意の方向から見た樹冠の形状を3次元的にシミュレーションすることができる。

従来、景観のシミュレーションでは樹冠形は球・楕円形・円錐形のようなモデルが用いられてきた。しかし、図-2にみるように、個々の樹木を識別できる近距離景の景観分析をコンピュータシミュレーションによって行うには、単純な樹冠形モデルでは現実の樹冠と異なりすぎていることがわかる。また、森林を風致的な目的で管理、施業するうえで、将来の森林景観を科学的にシミュレートすることは非常に有用なことである。そのために、時間と共に変化する樹冠の形成過程を隣接木との競合についても考慮しながらモデル化する予定である。

ヒノキ科樹木の樹脂胴枯病

伊藤進一郎

ヒノキ造林地における樹脂胴枯病は、マツ材線虫病の被害跡地にヒノキ造林が急増したことにより、関東以西の若齢造林地において拡大する傾向にあり問題となっています。関西ブロック14府県では、すでに全府県の造林地で被害が確認されました。造林地における被害とは別に、最近各地の植物園や樹木園から幹や枝に樹脂を流出するヒノキ科樹木が研究室に持ち込まれることが多くなってきました。ほとんどの場合、その樹脂流出部からは樹脂胴枯病菌が分離され、本病による被害であることが明らかになり、時には無視できない被害も発生していることがわかってきました。ここでは主に植物園や樹木園で発生しているヒノキ科樹木の被害について紹介します。

植物園や樹木園に比較的多く植栽されており、樹脂胴枯病の被害が確認された12種のヒノキ科樹木について、その被害状況を表-1に示してあります。この中で、ローソンヒノキ、エンピツビャクシン、ニオイヒバ、コノテガシワ、セイヨウネズミサシと日本産の数種では、すでに菌の分離あるいは接種試験により発病が確認されていましたが、イトスギ属のアリゾナイトスギ、シダレイトスギ、モンテレーイトスギ、イタリアサイプレスの4種にも新しく被害が発生することが分かりました。

まず樹脂流出の程度を比較すると、ローソンヒノキとコノテガシワで著しく、特にローソンヒノキでは、枝と幹の両方から激しい樹脂の流出が認められます。一方サワラ、アリゾナイトスギ、モンテレーイトスギ、ネズミサシでは樹脂の流出はあまり目だちません。樹脂流出の程度は、樹種によって著しい差があります。

次に病徴(外観的な異常)としては、患部から先の葉が僅かに褐変し葉枯を起こすもの、枝枯を起こすもの、また樹皮に亀裂が生じてがんしゅ症状を示すものなどに類別されます。アリゾナイトスギなど6種では、枝先の若齢部位に樹脂が流出し、患部より先の部分の葉が褐変しますが、被害としては余り目だちません。一方ローソンヒノキなど4種では、被害は若齢部に限らず、患部より上部が枝枯症状を示します。また、ニオイヒバなど5種では樹皮に亀裂が入り、がんしゅ症状を呈する被害が発生しています。この中で、ローソンヒノキとニオイヒバではがんしゅ部より上部が枯死し枝枯を起こすのに一対し、サワラ、イタリアサイプレス、ニオイヒバではがんしゅ部は巻き込みが早く、枝枯にまで至りません。これら自然感染による発病状況から、ローソンヒノキとコノテガシワでは被害の発生が激しいこと、また樹脂の流出程度と病徴とは必ずしも一致しないことが分かりました。

ところで、ヒノキ科樹木の胴枯性病害(cypress canker)は、諸外国でも広く知られています。被害は特にイトスギ属の樹木に激しく発生し、イタリアサイプレスやモンテレーイトスギの造林地で問題となっています。日本では、上に述べた通りイトスギ属よりヒノキ属の樹木に激しい被害が発生している傾向があるようです。現在までに、日本に植栽あるいは導入されているヒノキ科樹木のほとんどの属で被害の発生が確認されており、これらの樹木は充分に本病の伝染源となる可能性があります。造林地におけるヒノキ樹脂胴枯病の被害を未然に防止するため、ヒノキ養苗畑周辺におけるこれらヒノキ科樹木の植栽には充分注意を払う必要があります。

| 樹種名 | 樹脂流出の程度 | 病徴 |

| ヒノキ (Chamaecyparis obtusa) | ** | 枝枯 |

| サワラ (C. pisifera) | * | がんしゅ |

| ローソンヒノキ (C. lawsoniana) | *** | 枝枯・がんしゅ |

| アリゾナイトスギ (Cupressus arizonica) | * | 葉枯 |

| シダレイトスギ (C. funebris) | ** | 葉枯 |

| モンテレーイトスギ (C. macrocarpa) | * | 葉枯 |

| イタリアサイプレス (C. sempervirens) | ** | 葉枯・がんしゅ |

| ネズミサシ (Juniperus rigida) | * | 葉枯 |

| セイヨウネズミサシ (J. communis) | ** | 枝枯 |

| エンピツビャクシン (J. virginiana) | ** | 葉枯 |

| ニオイヒバ (Thuja occidentalis) | ** | がんしゅ |

| コノテガシワ (T. orientalis) | *** | 枝枯・がんしゅ |

*:樹脂の流出が少ない、**:多い、***:著しく多い

連載

森の仲間たち(2)

ヤチネズミ (Eothenomys andersoni)

ヤチネズミは名前のように、いわゆる“谷地”に生息するネズミの意味で、わが国では中部(長野県)以北から青森にかけてと、飛び石的に紀伊半島の一部に生息しています。地理的な隔離や若干の形態的違いから分類上の論争が続いており、現在でも、これらを三種(トウホクヤチネズミ、ニイガタヤチネズミとワカヤマヤチネズミ)に分けるべきか、一種(ヤチネズミ)に統一すべきか、問題となっています。本州中部以北では本種は、林業のあまり盛んでない亜高山から高山帯にかけて生息していますが、紀伊半島では低地(標高75m)から高地(同1,500m)にまで幅広く分布し、ここでは造林木を加害しています。

尾鷲に林木被害が認められるようになった1982年頃までは、スミスネズミとハタネズミが西日本での農林業への加害野ネズミと考えられていました。しかし、これらより大型の、尾の比較的長い野ネズミが林木を加害していることが確認され、後にこのネズミは“捕獲が難しく、個体数の少ない、珍しい”紀伊半島産ヤチネズミと同定されました。しかし、なぜヤチネズミが林木被害を起こすようになったのか、以前には本当に被害がなかったかについては詳細な調査が必要です。

このネズミの形態的特徴は、体重で約35g、尾を除く身体の長さ約10cm、尾の長さが身体の長さの60%以上であり、ハタネズミとスミスネズミより一回り大きい。特に、運動能力の指標とも見られる身体に対する尾の長さの割合を見ると、ハタネズミで40%以下、スミスネズミでは約46%であって、ヤチネズミ(約60%)が際だっています。これらの形態的特徴は、樹木の加害部位とも関連していて、ハタネズミが根系と地磯部を、スミスネズミが地機部を主に食害するのに対して、ヤチネズミは地際部とその上部をも食害します。

紀伊半島におけるヤチネズミの分布を見ると、前述のように垂直的には幅広いものの、水平的な広がりは台高山系を中心とする狭い地域に限定されています。これらの分布は、その地域の年間降水量の多寡と相応していて、ヤチネズミは比較的降水量の多い地域に生息するようです。

(北原英治)

おしらせ

近畿・中国ブロック会議開催される

林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議は10月25日関西支所会議室において開催された。会議には、林野庁研究普及課から佐藤森林総合研究所関西支所研究情報係長、森林総研から松本次長はじめ関係機関から多数の出席があり、議長に関西支所長を選んで議事が進められた。

この会議に府県から「緊急に解決を要する研究課題」41課題が提出されたが、分野別では育種関係2題、造林関係10題(多雪地帯の林業6題、広葉樹育成4題)、経営関係3題、防災関係2題、保護関係2題作業・機械(路網配置)5題、リモートセンシング関係3題、木材・林産関係9題特産(きのこ)関係5題となっている。

これらの課題について検討を進めその結果をふまえ、次の4分野の課題が近畿・中国ブロックの緊急に解決を要する課題として議長採択された。

- 積雪地帯における木材生産・保全機能などに関する分野の研究

- 路網配置と機械化・作業体系の分野に関する研究

- 針葉樹林の利用技術の開発の分野に関する研究

- リモートセンシングデータの林業的利用の分野に関する研究

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.