ここから本文です。

研究情報 No.59 (Feb 2001)

巻頭言

地球規模の環境急変と森林の応答プロセス

連絡調整室長 河室公康

21世紀中には平均気温が6℃上昇するとの予測も出され、地球温暖化、オゾンホールなど地球環境急変の危機が問題になっています。このようなとき、過去の地球環境の変動をより正確にとらえ、過去に発生した環境急変に対して森林を中心とした生物群の生き残り戦略がどのようなものであったか、そのプロセス解明にアプローチする必要があります。

地球規模の環境変動としては約10万年周期の氷期、間氷期サイクルがあり、さらにダンスガード・ボンドサイクルと呼ばれる大陸氷床の増減に由来する数千年周期の温暖-寒冷サイクルも知られています。このような周期性の明らかな地球環境変動の他に、短期間に環境の急変をもたらす要因として、火山の大規模な噴火や地磁気の逆転現象によるものなどが知られています。現在確認されている地球環境急変のうち、最新のものは約1万1千年から1万4千年前のできごとで、数十年の間に急速な気温上昇と数十メートルもの海面上昇が発生したことが明らかにされています。これらの研究結果を掲載した「ネイチャー」や「サイエンス」などの科学誌にはRapid climate changeやSea-level jumpのような新用語が用いられ、地球環境急変の実在が広く知られるようになりました。

このような地球環境の歴史は、南極大陸や北極圏にある氷床、深海底や湖底の堆積物の不撹乱柱状試料を掘削し、堆積年代測定、無機・有機化学分析、物理分析および古生物学的分析等を行うことによって明らかにされます。陸域における森林の応答、すなわち森林の拡大や縮小などの植生変遷の解明は堆積物の花粉分析や有機炭素分析によって行われますが、百万年オーダーの地球史解明に用いられる氷床や深海底の堆積物には、分析できるだけの化石花粉や有機物が含まれていません。このため陸域の森林変遷の実態解明は、地球大気のCO2、CH濃度、気温変化の詳細復元に比べると、著しく遅れています。

筆者は1994年から2000年3月まで、科学技術振興調整費による「バイカル湖の湖底泥を用いる長期環境変動の解析に関する国際共同研究」に携わり、シベリアタイガ(亜寒帯針葉樹林)の起源と変遷に関する研究を行いました。これまでに深さ600mの湖底堆積物不撹乱柱状試料2本、年代にして約1千万年間の花粉分析を終了し、シベリアタイガの起源と変遷の概略を得ています。これによると、約270万年前、地球寒冷化により氷期・間氷期サイクルが発生しましたが、この年代から約100万年の間に、第三紀植物群とされるカリア属、サワグルミ属、コナラ亜属等の広葉樹は消失し、次第にトウヒ属、モミ属、マツ属が優勢になって亜寒帯針葉樹林が形成されていくプロセスが明らかになりました。100万年前からは氷期・間氷期サイクルがより明瞭に現れるようになり、氷期は寒冷・乾燥し、陸域の植被の消失、すなわち砂漠化が顕著になりました。一方、温暖・湿潤の間氷期には急速な植被の回復と拡大が示されました。さらに、森林の拡大と縮小のプロセスをみると、森林拡大および縮小のピークは大気気温の高温と低温のピークに対して千年オーダーで遅延して現れることも判明しました。このことは広大なシベリアタイガが環境の急激な変動に対して、いくらかの緩衝機能を働かせていたと同時に森林が耐性を獲得していったことを示唆するものと思われます。今後、地球環境急変に対する森林の応答プロセスの詳細について、数年から数百年の時間スケールで解析を進める必要があると痛感しています。

研究紹介

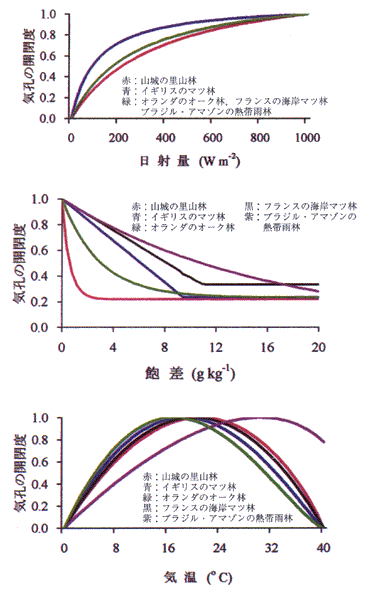

気孔の開閉度と気象因子の関係

―森林群落全体から見て―

防災研究室 玉井幸治

植物は気孔を通じて酸素、二酸化炭素や水蒸気を大気との間で交換しています。植物は、大気が極度に乾燥した場合には気孔を閉じて体内の水分が失われるのを防ぐなど、この交換過程を積極的に制御しています。単体の植物がどのような時に気孔を開き、閉じるのかも興味深い話ですが、今回は森林群落全体の気孔の開閉度(群落コンダクタンスと言います)と気象因子の関係についてお話しします。

森林の内部には、さまざまな気象環境が混在しています。例えば、樹冠の上部では日射量(太陽から届く光エネルギー量)が大きい時でも、林床近くでは低いのが普通です。そのため森林のどの部分に植物の葉が存在するかによっても、気孔の開閉度と気象環境の関係は違いそうです。

そこで、京都府相楽郡山城町北谷国有林にある里山林と、今まで同じことが調べられているイギリスのマツ林(Stewart 1988)、フランスの海岸マツ林(Gash et al. 1989)、オランダのオーク林(Ognik-Hendriks 1995)、ブラジル・アマゾンの熱帯雨林(Dolman et al. 1991)との間で、気孔の開閉度と気象環境との関係を比較します。他の森林と比較して山城の里山林の特徴は、2つあります。1つは、小さい木が多いので、林床に近いところにもたくさん葉が存在することです。もう1つは、林床でも一般の森林に比べて日当たりがよいので、林床からの蒸発量が多いことです。

気孔開閉度と日射量(上図)、飽差(中図)、気温(下図)の関係を示しました。縦軸の値が大きいほど、気孔は大きく開いていることを意味します。飽差とは空気の乾燥度を示す数値で、大きいほど乾燥していることを示します。日射量が小さい時には、気孔開閉度は急激に大きくなりますが、次第に頭打ちになります。山城の里山林は他の森林に比べて、急激に大きくなる程度が小さいことが特徴でした。これは日当たりの悪い葉の影響がもっとも大きかったためです。図の横軸は樹冠よりも高いところでの日射量です。日当たりの悪い葉に当たっている日射量は、横軸の値よりもずっと小さなものです。そのため、日当たりの悪い葉についての気孔の開閉度を図に示した場合には、日射量の増加に対してずっと緩やかにしか開閉度は増加しません。森林全体の中で日当たりの悪い葉の影響が大きいほど、森林全体の開閉度も緩やかにしか増加しないことになります。

どの森林でも飽差が増加するにつれて、開閉度は低下しています。多くの森林では、飽差がある程度以上人きくなると、開閉度は一定となりました。山城の里山林ではこの一定の範囲が2g kg-1以上と、とても広かったことが特徴です。これは林床からの蒸発量が多いためです。気孔から水蒸気が放出される蒸散作用の場合、乾燥が激しくなるほど気孔が閉じられます。しかし林床からの蒸発量には、このような抑制作用は働きません。乾燥が激しくなるほど蒸発量は増え、見かけ上“気孔の”開閉度は増加します。このような2つの相反する作用のため、開閉度が一定となった範囲が広くなったのでしょう。

図の縦軸の値が最大の時に気孔は最も開かれ、光合成が活発に行われています。下図で縦軸の値が最大値となっている時の気温が低い順に、森林の名前を挙げます。オランダのオーク林、イギリスのマツ林、フランスの海岸マツ林、山城の里山林、ブラジル・アマゾンの熱帯雨林の順になりました。これはおおよそ寒い地域から暖かい地域への順番です。これは、森林を構成する樹木が生理的にそれぞれの地域の気温に順応しているためではないでしょうか?

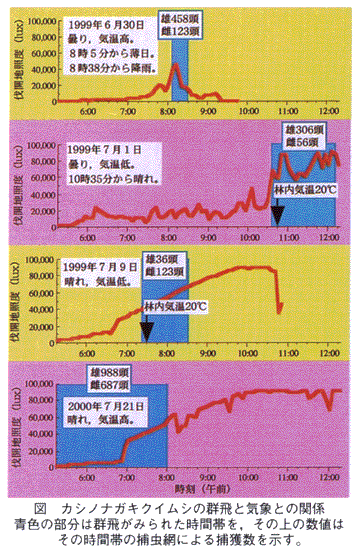

カシノナガキクイムシの群飛と気象の関係

昆虫研究室 上田明良

甲虫の採集を趣味としている方々でもめったにお目にかからない虫がここで紹介するナガキクイムシの仲間です。我が国では最も大きいものでも体長6mmほどのこの虫は、まだ腐れが進んでいない新鮮な倒木や立ち枯れの奥深くまで穴をうがって産卵し、幼虫は親が穴の壁面で栽培した特有のカビを食べて育ちます。そのため、この虫を採集するには、斧、なた、鋸、のみ等の道具を駆使して、堅い枯れ木の奥深くまで掘り進まなければなりません。この生態が採集を困難にしているのですが、その1種であるカシノナガキクイムシ(以下カシナガと略す)を捕虫網で一網打尽にするといった、それこそナガキクイムシを集めている者にとっては、よだれがこぼれるような話をしましょう。

河原などでユスリカ等の虫が群がっているのをよく「蚊柱がたつ」といいます。この現象を、昆虫学の世界では「群飛」といいますが、ユスリカの場合、群飛しているのは雄で、そこに飛び込んでくる雌と交尾するのがその目的です。近年、本州の日本海側や紀伊半島の各県および鹿児島県でナラ・カシ類の集団枯損が発生していますが、その枯損木のほとんどはカシナガによる多数の穿孔を受けていて、この虫が運ぶある種の菌が枯れと関わっていると考えられています。また、この虫が特定の寄生木のまわりを雌雄が群がって飛ぶことが観察されています。寄主に飛来した雌雄によって群が形成されるのでユスリカとは異なりますが、これも群飛の1つといえるでしょう。では、カシナガの群飛はどのような条件下でおこるのでしょう。

京都府舞鶴市の被害林において、早朝5時15分から穿孔を受け始めたばかりの木の横に陣取り、木への飛来状況を観察しました。1、2頭ではなく、常に数頭が木の回りを飛び回っている状況を群飛とし、これの始まりと終わりの時刻を記録するとともに、その間捕虫網を振り回してカシナガを捕獲しました。また、林内の気温と伐開地の照度をデータロガーで記録しました。その結果を図に示します。

1999年6月30日は曇りでしたが、早朝から気温が高い日でした。群飛は薄日が差し始めた8時5分から始まり、再び暗くなった8時30分まで続きました。7月1日は曇りで、早朝の気温が低い日でした。10時35分に晴れ出すと同時に群飛が始まり、12時10分まで継続しました。また、このとき気温は約20℃に達していました。このように曇りの日は気温が高ければ、晴れて日が差し、照度が急上昇したときに群飛が始まりました。7月9日は朝から快晴でしたが、早朝の気温が低い日でした。照度は順調に上昇しましたが、群飛は気温の上昇を待っていたかのように20℃近くになった7時20分から始まり、8時30分まで続きました。2000年7月21日も快晴で、かつ早朝の気温が高い日でした。観察開始の5時15分にはすでに群飛が始まっていました。この時は日の出直後で、林冠部には太陽光が当たっていましたが、照度は低く、林内はまだ暗い状態でした。この日と同じように朝から気温が高くても早朝の群飛がなかった6月30日との違いは、日差しの有無であったことから、群飛は照度ではなく、日差しの有無に左右されると考えられます。群飛は8時まで継続し、雄988頭、雌687頭を捕獲しました。ナガキクイムシの1日の捕獲数がもしギネスブックに載っているならば、私がそのタイトル保持者だと自負しています(そんなタイトルあるはずない)。

以上の結果をまとめますと、カシナガはその脱出時期において、約20℃の気温と日差しの両方がそろった午前に群飛を開始すると考えられます。今後は、カシナガが特定の寄生木で群飛する理由を明らかにしなければなりません。

連載

山城試験地の気象観測装置 (2)

放射量の観測機器

防災研究室 深山貴文

太陽からのエネルギーは様々な形に変化して風や海流、雨をもたらし、植物の光合成等にも使われています。日射をはじめとする放射環境の観測は森林と大気間の物質やエネルギーのやり取りを知る上で基本となります。

放射とは電磁波の総称ですが、太陽起源の日射(主に可視光線)と、日射を吸収した地球が発する熱放射(主に赤外線)のスペクトルを調べると、ほとんど重なりがないことが知られています。そこで気象学の分野では、しばしばこれらを短波放射(日射、太陽放射と同義)と長波放射(地球放射、赤外放射と同義)の2つに分類し、観測しています。

地表面に到達した日射の一部は短波放射の形で反射されますが、吸収された部分は長波放射、空気を暖めるエネルギー(顕熱)、水を蒸発させるエネルギー(潜熱)等の形で大気に放出されます。一方では、大気や雲からも長波放射が地表に届き、反射-吸収を行っています。この少々複雑な放射収支の内容を知るためには、上向きと下向きで短波放射と長波放射を同時に観測する必要があり、山城試験地でも常にこのような観測を行っています。

今回は山城試験地の放射関係の観測機器をご紹介します。短波放射量を測定する測器を日射計(短波放射計)といいますが、山城では主に熱型日射計と呼ばれる測器を用いています。これは、短波放射のみを透過させる半球型のガラスドーム内に白色と黒色の受熱板を配置し、受熱板の温度差から日射量を求める方式の日射計です。熱型日射計の温度計には前号でご紹介した熱電対を直列につなぎ、熱起電力の増幅率を大きくした熱電堆が使われています。日射計が上下両面について一体となった測器は、アルベドメーター(反射率計)とも呼ばれます。熱型日射計は精度が高いのですが高価なため、多点での観測には受熱板の数を減らした簡易型を用いたり、特定の波長幅の観測では太陽電池型を使用したりもしています。

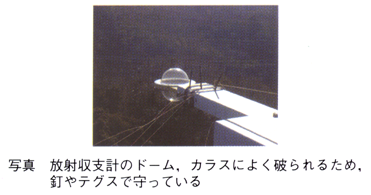

次に正味放射量を求める放射収支計(写真)があります。これは、短波・長波放射とも透過させる防風用の薄い球状ポリエチレンドーム内に受感部を持ち、上下両面の温度差から正味放射量を測定する仕組みです。ドーム内の受感部両面には乾燥空気を同一風速で送風し、結露や風の影響を防いています。正味の長波放射量は放射収支計と日射計の測定値の残差から求めることができますが、放射収支計は長波放射に対して検定されているため、短波放射の割合が大きい場合に測定誤差が大きくなることが問題となります。

さらに長波放射量のみを観測する測器として長波放射計があります。しかし、短波放射のみを完全に反射するドームの素材が無いためドーム自体が熱放射を行い、それを正確に補正することが難しいことや、測器の出力が微少で観測が難しいといった問題を抱えています。

上記のような測器類によって放射量の収支を精密に測定することはなかなか難しいので、私達は常にドームの状態に気を配り、相互に測定値を比較しながら観測を行っています。

おしらせ

「バイオネット」研究推進評価会議を開催

1月12日に、環境庁国立公害防止等試験研究「生物間相互作用ネットワークの動態解析に基づく孤立化した森林生態系の修復技術に関する研究」の平成12年度研究推進評価会議が開催されました。本会議には、名古屋大学農学部から柴田叡弌教授、京都大学生態学研究センターから中静透教授、農林水産技術会議から田中浩研究調査官、小向克之地域環境研究係長、関西支所および木曽試験地から関係者が出席しました。

この研究プロジェクトは、奈良県の大台ヶ原に設けた固定試験地において、シカ、ネズミ、鳥類とササなどの下層植生および樹木実生ならびに土壌の性質との間の相互関係を明らかにしようとするもので、平成11~14年度の予定で実施しています。

平成12年度研究問題XII推進会議を開催

1月18日、支所会議室において、研究問題XII「先進開発地域の森林機能特性の解明とその総合的利用手法の確立」に関する研究推進会議を開催しました。平成13年4月より独立行政法人に移行するため、現行組織による最後の推進会議となりました。新年度からは新組織下で「中期目標」「中期計画」による研究が進められます。会議後、「民間研究所における生物化学研究の推進方策」と題して、(株)林原生物科学研究所長栗本雅司博士による特別講演が行われ、国立研究機関に対する厳しい指摘とともに暖かい励ましのメッセージをいただきました。

研究項目「里山」推進会議を開催

1月19日、独立行政法人化後に関西支所で担当する研究項目「里山の公益的機能及び生産機能の自然的・社会的評価に基づく保全・管理手法の開発」に関する研究推進会議が開催されました。当研究項目は、「里山生物インベントリー」「里山ランドスケープ」「里山環境特性」および「管理・利用実態解明」の4実行課題からなり、それぞれの実行課題併せて計11の構成課題により実施される予定です。

[訂正とおわび] 前号(58号)におきまして、3ページ目の著者の平野研究員の所属が間違っておりました。正しくは「土壌研究室」です。訂正いたします。

(注)WWWでは、訂正済みです。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.