ここから本文です。

研究情報 No.62 (Nov. 2001)

巻頭言

生物としての人間の未来のために身近な里山を守ろう

地域研究官 中津 篤

今、日本の山は手入れされていない森林でいっぱいです。ことに里山の生態系は、人が里山から離れて以来、変調をきたしています。そのよい例が、アカマツやクロマツなどのマツ枯れ(マツ材線虫病)です。里山にはマツが多く、30年くらい前までは建築用材、線路のまくら木、船舶・車両用材、パルプ、燃料、肥料などに幅広く使われてきました。また、防砂・防風林や水源かん養林としても各地で利用され、名所旧跡として、さらには和歌などにも詠まれ、日本独自の文化の一端を担ってきました。ところが、外材の輸入増加、石油など化石燃料への転換、有機肥料から化学肥料への転換などにより、マツはほとんど利用されなくなり放置されました。マツは肥沃な土地よりやせ地に多く、人間に利用されることで、更新を繰り返してきました。人に放置され土地は肥え生育に適さなくなったマツは衰え、そこヘマツノザイセンチュウ(線虫の一種で昆虫のマツノマダラカミキリによって運ばれる)を侵入病原とするマツ材線虫病が急激に広まり、全国へ流行していきました。

昨年段階では北海道、青森を除く日本全土に蔓延しており、毎年80万m3前後のマツが新たに被害にあっています。この病気は気温の上昇とも関係し、地球の温暖化がこのまますすめば、近いうちにさらに北上することは間違いないといわれています。以前のように人間がマツを利用していれば、こんなことにはならなかったでしょう。この病気を防ごうと思えば、人間の手で絶え間なく駆除し、予防するしかありません。

長い間、人が手をくわえ生活をともにしてきた里山の生態系は、わたし達が考えおよばないようなことが原因となり、きわめて短期間に壊されていく可能性があります。人が手をくわえることでバランスがとれ、安定していた里山の自然から人が手をひくことでどのように変わっていくのか、マツ材線虫病のような大規模な被害をおよぼす病気をふたたび引きおこすのか、わからないことが多いのが実情です。

近畿・中国地方やその周辺の地域では、里山を長い間利用してきた歴史があります。里山の自然は人の生活に深くかかわり、その結果さまざまな特色をもった里山が残されてきました。関西支所では、その里山の多様な自然のよさを取り戻すため、また自然と人間にとってよりよい里山はどうあるべきかなど、さまざまな角度から研究を行っています。一般の方々も身近に残された里山を孫の代、ひ孫の代だけで終わらせないように、何世代にもわたって残していけるよう考え、人間の未来のために一緒に参加し、行動して欲しいと思います。

私たち人間は自然を破壊してしまうほどの知恵を持つようになった一方、他の生物と同じように、空気、水、食物、住みかを必要とする自然生態系の一員です。身近な里山の環境を守り、そこに住むすべての生きものとうまく協調した生活をしていかなくては、生物としての人間の未来は危なくなります。

研究紹介

遺伝子解析でスギ・ヒノキ暗色枝枯病菌の素性を探る

宮下俊一郎 (生物多様性研究グループ)

スギ、ヒノキの代表的な病気の一つに暗色枝枯病があります。病名には枝枯病とありますが、この病気は幹にも発生します。変色を起こして材質を劣化させてしまうため、木材生産上の重要病害と考えられています。また、立地条件や気象条件によってはこの病気で木が枯れてしまうこともあります。15年ほど前には関西各地で本病害による集団枯損が発生しています。

この暗色枝枯病はGuignardia cryptomeriaというカビ(正式には糸状菌といいます)の一種によって引き起こされることがわかっています。この名前は1950年に記載され、今でも広く用いられているのですが、その一方でこの名前に対する疑問の声もあがっています。この菌はGuignardia属ではなく、Botryosphaeriaという属に入れるべき菌ではないか、というのです。

糸状菌の分類の世界ではしばしばこのような問題が起こっています。糸状菌の分類は顕微鏡でしか見ることのできないわずかな形態の違いで判別しなければならないため、どの特徴に基づいてどのように分類するか、容易に決められない場合も多いようです。暗色枝枯病菌の問題も、この菌が含まれるグループの分類基準についての考え方が変わってきたことによるものです。分類基準の変遷にしたがって、従来Guignardia属に分類されていたいくつかの種がBotryospaeria属に転属されてきていますが、まだ完全な統一見解が得られていないようで、Guignardia属かBotryosphaeria属か、学者によって意見が分かれている種もあるようです。暗色枝枯病菌については、見直しが必要と考えられていながら正式な検証が行われておらず、疑念がもたれたままGuignardia cryptomeriaの名称がそのまま使われ続けている、という判然としない状態で今日に至っています。

このように、重要な病原菌であるにもかかわらず名前があいまいな状態にあるのは由々しきことです。この事態を打破するために何かできることはないか、それがこの研究を開始した動機でした。多くの人がすでに御存知のように、近年、このような問題に対するブレイクスルーとして分子生物学的手法を用いた解析が急速に発達してきています。糸状菌の分類でもDNAの塩基配列データに基づく解析が次第に重要な位置を占めるようになってきており、これらの結果をもとに従来の分類体系が見直されるようになってきています。そこで「遺伝子解析でスギ・ヒノキ暗色枝枯病菌の素性を探る」ことを試みることにしました。

まずは暗色枝枯病菌の菌株をいくつか集め、DNAを抽出した後、PCRという手法で特定の領域を増幅し、その領域の塩基配列を決定しました。そして、得られた配列を海外のBotryoshaeriaやGuignardiaの塩基配列データと比較してみました。今では世界的なデータバンクが発達していてインターネット経由で塩基配列のデータを入手することが可能となっています。わざわざ菌株採集の世界旅行に出かけたり、菌を輸入したりしなくても、世界中の大量のデータと比較することが容易にできるようになってきています。

さて、実際にインターネット上のデータベースにアクセスしてみるとBotryosphaeriaのデータはかなりの数が登録されていました。これは、この属の中に非常に多くの種が未整理のまま記載されて混乱した状態にあるため(ある外国の研究者はこのことを「Botryosphaeriaはgarbage box(ゴミ箱)」と称していました)、これを整理する目的で海外のいくつかの研究グループがBotryosphaeria属の塩基配列解析を行っているためです。これに比べるとGuignardia属のデータはあまり多くはありませんでしたが、いくつか入手することができました。これらのデータと今回決定した暗色枝枯病菌の塩基配列を比較した結果、Guignardiaのデータとは明らかに異なる一方、Botryosphaeriaの中に極めて相同性の高いデータのあることがわかりました。

本研究の結果は暗色枝枯病菌がBotryosphaeria属に所属する菌であることを強く支持しています。しかしながら、これによって転属の根拠が得られたとしても、今度は新しい名前をどうするか、という問題を解決しなければなりません。先に述べたようにBotryosphaeria属内の種の分類はまだ混乱した状態にあることも問題です。このような中で暗色枝枯病菌の新たな名前をどのように決めていくかはこれからの課題です。

アンケートノココロヱ

奥 敬一 (森林資源管理研究グループ)

森林に関わるさまざまな調査・研究手法の中でも、アンケートという手法ほど誤解されているものはないのではないか、と最近しばしば感じます。

一般的には、いくつかの質問事項が記された用紙(最近はホームページも使われています)を用いて、数名からときには数千名の人々に、どのように思っているか、感じているか、行動しているか、といった事柄を聞き取り、記録する手法を総称として「アンケート」と呼んでいます。研究の場面ではむしろ「質問紙調査」と呼ぶ方が正確なのですが、ここではあえて「アンケート」という言葉を使って話を進めたいと思います。

なぜ、アンケートはうさんくさく思われているのでしょう。私にも心当たりがないわけではありません。例えば、新聞やテレビでは毎日のように、「何とかに関する世論調査の結果によると云々…」といった報道が伝えられています。それらの中には、えー本当かよ、という調査が確かにまま見受けられます。それから、調査技術の裏付けがなくても、やれば何となくデータが集められてしまうので、社会科学的な検討が求められる事柄に対して、つい安易な形でアンケートが用いられてしまうことも多々あるようです。その結果、本当に尋ねたいことが明らかにならなかったり、回答者のタテマエしか覗けない調査になってしまったりします。こうした注意書きは、星の数ほども出ているアンケートについての教科書のどれにも必ず書いてあることなのですが、意外と実施する側はそこまで気を配りませんし、それゆえにアンケートを信用しない人々は相変わらず信用しない、という循環が続いているようにも見えます。

しかし、これらの問題点は確かにアンケートが陥りやすい、そして誤解の元となる事柄ではあるのですが、まったく技術的、思想的な未熟さから来るものであって、アンケートという手法の可能性を否定するものではありません。人に答えを求めるという方法は、心理学、社会学など、人間と人間集団を理解し、社会を円滑にするための学問の発展を、まさに支えてきたのです。人間と自然との関係を考えるためにも、もっと積極的、肯定的に利用されるべきと考えてもよいのではないでしょうか。きっと生態学者だって、研究対象としている生きものから直接話が聞けるのであれば、そうしたいに違いありません。人間相手の実証研究に、アンケートは不可欠なのです。

納得できるアンケートのために最も必要なことは、質問のリアリティです。どんなに研究にとって意義のある質問でも、答える側にとって現実感が乏しければ、きちんとした答えとしては返ってきません。そのため、近年では実際の現場でのアンケート調査や、過去の写真など被験者にとっての具体的な手がかりとなるものを提示しながらの調査が工夫されるようになってきています。ここまで来ると単なる調査というよりも、質問紙「実験」と呼べるようなものになってきます。私たちが普段目にする多くのアンケートは、観察手段としてのアンケート、つまり、ある事態に対して関係者らがどう考えているのか、を問うものですが、そこから一歩進んで、その考え方が生じる要因を仮説検証的に明らかにしていくことも、アンケートによって可能となるのです。もちろん、仮説検証的なアンケートが行われるまでには、観察に基づく現象の把握や深い洞察が必要です。そして、問題を解決するためのプロセスを探索しようとする姿勢が大事になってきます。

今後、単に技術開発だけでなく、社会とどのように技術の折り合いをつけていくかという研究が重要になってくるでしょう。ここで述べたような基本的な心得に沿って、より多くの、進取に富んだアンケート研究が展開していくことが望まれているのです。

写真 現地でアンケートをお願いしているところ

連載

山城試験地の気象観測機器(4)

二酸化炭素濃度の測定

森林環境研究グループ 小南裕志

森林による二酸化炭素吸収量を測定したり、森林の炭素循環のメカニズムを解明するためには、空気中の二酸化炭素濃度を測定する必要があります。二酸化炭素濃度を測定する方法としては、薬品に二酸化炭素を吸収させてその化学変化により簡易的に二酸化炭素量を求めるアルカリ吸収法や実験室内で非常に精密に二酸化炭素量を測定するガスクロマトグラフィー等も存在していますが、ここでは山城試験地で用いられている、フィールドで直接二酸化炭素の濃度を比較的正確に求める赤外線を用いた測器について解説をします。

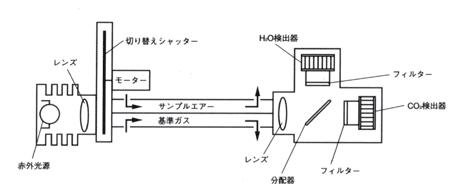

現在山城試験地においては5種類の二酸化炭素濃度計が使われており、精度や大きさ、用途は異なりますが原理的には同じものです。これらは、二酸化炭素が赤外線を吸収する性質を利用して、測定する空気の一方から赤外線のビームを照射し、もう一方で照射した赤外線がどの程度減衰したかを測定することによって、発光部と受光部の間にある二酸化炭素の濃度を測定する仕組みになっており、IRGA(Infrared gas analyzer、赤外線ガス濃度計)と呼ばれます(図1)。しかし実際には空気中の二酸化炭素濃度は通常、数百ppmと比較的少量しか存在せず、また空気中の水蒸気もまた赤外線を吸収する性質を持っているためより正確な測定を行うためには温度や圧力の補正、照射-吸収される赤外線波長の正確な管理や水蒸気の除去等の工夫が必要になります。そのため同じ原理を用いている測器であるにもかかわらず数ppmの誤差が許容されるチャンバー法寺に用いられる測器(Vaisala:GMD-20、図2上)はほどんど赤外線の照射-測定部のみでできており単純な構成をしていますが、乱流変動法などで用いられる0.1ppm程度の精度が要求される測器(Licor:LI-6262、図2下)では様々な補正を加えたIRGAに加えて、さらに標準ガスを用いて測定値の校正を行うといった非常に大がかりな測定が必要になります。山城試験地ではこれらの機器を組み合わせて用いることにより森林による炭素循環のメカニズムを、土壌や葉群等の個々のプロセスから群落レベルまで解明することを目指しています。

図1 IRGAの構造

図2 上段:簡易型1RGAの外観、下段:高精度C02濃度測定システム

おしらせ

近畿・中国ブロック会議および関西支所研究成果発表会が開催される

平成13年度林業研究開発推進近畿・中国ブロック会議が、10月18日京都市呉竹文化センターにおいて開催されました。会議には林野庁、森林総研、近畿・中国森林管理局、林木育種センター関西育種場および14府県の関係者が出席しました。会議では、林野庁から試験研究・技術開発の動向が報告きれた後、府県側から最近の研究成果の紹介、「緊急に解決を要する研究課題」の提案がなされ、ひきつづき検討が行われました。

翌19日には関西支所研究成果発表会が同所で開催されました。特別講演「西日本における孤立小集団化したツキノワグマ個体群の遺伝的多様性」(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター・齊藤隆)にひきつづき、「鳥は虫を食べて木を育てる」(日野輝明)、「ナラ枯れの病原菌を運ぶカシノナガキクイムシ」(上田明良)が発表されました。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.