ここから本文です。

研究情報 No.71 (Feb 2004)

巻頭言

山城試験地における森林の炭素吸収に関する研究

森林環境研究グループ長 金子真司

大気中の二酸化炭素濃度の上昇によって現在地球の温暖化が進んでいます。二酸化炭素濃度の上昇が現在と同じ速度で続くと、今世紀の末には地球上の温度が最大で5.8℃上昇すると予想されています(IPCC第3次報告書)。そこで二酸化炭素を吸収する森林の働きに大きな期待が寄せられています。最近では地球温暖化の緩和を目的に、これまで森林がなかった土地に森林を造成することも行われるようになりました。わが国は山地のほとんどが森林によって覆われており、新たに植林できるところは少ないですが、第二次世界大戦後に造林したスギやヒノキなどの針葉樹林が生育途上にあるため、我が国全体では森林の炭素蓄積量が増加していると推定されています。しかし、材として利用する針葉樹の幹に関する炭素蓄積量に関するデータは豊富ですが、材にはならない枝や葉や広葉樹に関するデータは少なく、特に根に関するデータはきわめて少ないのが実情です。さらに、土壌を含めた場合に森林生態系として二酸化炭素の蓄積がどのように変化しているかなど、まだまだ不明な点が多く残されています。そのため、京都議定書の運用ルールを決めるにあたり、森林を二酸化炭素の吸収源として認めるかどうかで議論が分かれました。

植物は太陽光線のエネルギーを利用した光合成によって、二酸化炭素と水から有機物と酸素を作ります。この植物が合成した有機物を人間などの動物は食べて、体の中で酸素と反応させてエネルギーを得ます。これが呼吸と呼ばれるもので光合成とまったく逆の反応であり二酸化炭素と水が作られます。実は植物も呼吸していて植物のあらゆるところから二酸化炭素が発生しています。特に夜間は光合成が行われないので植物は二酸化炭素の供給源となります。森林は、大まかに言えば昼は二酸化炭素を吸収して夜は放出しています。ただし、森林では土壌から二酸化炭素がたくさん発生するので事情はやや複雑です。この二酸化炭素は土に棲む微生物の呼吸や根の呼吸によるものですが、このほか風で倒れた樹木などからも二酸化炭素が発生します。従来、森林が吸収・固定する二酸化炭素は、樹木の成長を直接測定することで推定していました。この生態学的手法では1本1本の樹木を樹高や幹の直径を直接計るために多くの労力が必要です。それに対して近年開発された「乱流変動法」は、森林群落の上部において森林生態系が吸収する二酸化炭素と放出する二酸化炭素を一括りに計る方法です。この方法では森林と大気との間の二酸化炭素の移動が継続して観測されるので、森林の二酸化炭素吸収量の季節変化なども明らかになると期待されています。ただし、観測用タワーの設置や超音波風速計やガス分析装置など最新の観測機器が必要となるために、集中した設備投資が必要です。

森林総合研究所では全国6ヶ所の森林で乱流変動法による二酸化炭素観測を行っています。関西支所では京都府相楽郡山城町北谷国有林(山城試験地)において、この方法による二酸化炭素の観測を行っています。

研究紹介

山城試験地における森林の現存量と純生産量

後藤義明 (大気-森林系担当チーム長)

山城試験地は淀川水系木津川の支流である不動川の上流部に位置します。試験地周辺は、過去に過度の伐採を受けた影響などにより、すでに飛鳥・奈良時代にははげ山になっていました。はげ山の状態は明治時代まで続きましたが、明治時代の初めに近代的な治山・緑化工事が行われたことから、現在では森林の姿を取り戻しています。1980年頃まではアカマツが多く見られましたが、マツ枯れのためにその多くが枯死し、今ではコナラやリョウブなどの落葉広葉樹とソヨゴやヒサカキなどの常緑広葉樹が大半を占めています(写真-1)。ここでは山城試験地で行った森林の現存量と純生産量の調査結果を紹介します。

森林の現存量は一定面積に存在する樹木の総量で、一般に樹木の乾燥重量で表します。森林は光合成によって二酸化炭素を吸収して有機物を合成しますが、自らの呼吸によって有機物を消費するので、その差が実質的な生産量となります。

純生産量はある一定期間における森林の現存量の変化に一致します。したがって、ある期間の初めと終わりに森林の現存量を測定し、その差を求めれば純生産量が得られるようにも思えますが、実はこの純生産量の求め方には問題があります。それは期間の初めには存在していた木が測定期間中に枯れてしまったり(枯死脱落量)、動物や昆虫などに葉が食べられてしまう(被食)からです。純生産量は次の式で求められます。

純生産量=現存量増加量+枯死脱落量+被食量

森林の現存量を算出するためには、調査区の森林の全木について、直径や樹高を測定します(毎木調査といいます)。それとともに調査区近くの森林で数個体の林木を伐倒し、幹や葉、枝など各器官の重量と直径や樹高などとの関係を求めます(伐倒調査といいます)。この関係を毎木調査のデータに当てはめ、森林全体の現存量を推定します。私たちが山城試験地の森林で調査したところ、現存量は約100t/ha、純生産量は約16t/ha/年となりました。それぞれを二酸化炭素の貯留量・固定量に換算すると、おおよそ50t/haと8t/ha/年になります。山城試験地の現存量の値は、他の広葉樹二次林で調査された値に比べてやや小さい値でした。これは山城試験地の森林が、はげ山の緑化後に成立してからまだ日が浅いことや、花崗岩の痩せた土地上に成立していることが影響しているのかもしれません。

これまでの調査から、山城試験地では森林の現存量が増加するとともに、樹種の構成割合も変化していることが明らかになっています。そのために、これからも森林の現存量や純生産量が変化していくと予想されます。そこで今後も5年おきに毎木調査を実施して、森林の現存量や純生産量の変化を明らかにしていく予定です。

写真-1 山城試験地の森林

山城試験地におけるCO2フラックスの乱流変動法による観測

玉井幸治

小南裕志

深山貴文

(森林環境研究グループ)

森林は二酸化炭素(CO2)を、昼間には光合成により大気中から吸収し、夜間には呼吸によりCO2を大気中に放出しています。この、森林と大気の間でやりとりされるCO2の量を測定すれば、森林が蓄える炭素量を評価することができます。

森林が大気との間でやりとりするCO2の量を「CO2フラックス」と言い、毎秒どれくらいの重さのCO2が、森林と大気の間を移動しているのかを表わします。森林の現存量や成長量を測る生態学的な方法では、過去数年間のCO2フラックスの積算値しかわかりませんが、乱流変動法を使えば「一瞬の炭素移動量」でも知ることができます。

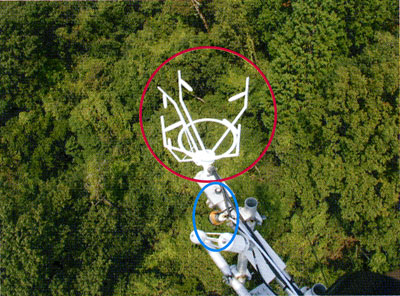

空気は、大小様々な渦を巻いて移動しています。空気は目に見えないので渦を実感するのは難しいのですが、煙がゆったりと流れていく姿を観察すると直線的でなく、波打つようにして流れていることがわかるでしょう。これは煙が小さな渦に乗って動いているためです。この渦の最大のものは台風で、直径は数100kmにもなります。空気の渦は、その大きさが地表の様子や温度などによって刻々と変化します。実は風の強さが息のように絶えず変化するのは、空気が大小様々な大きさの渦を巻いて移動しているためです。上下方向にできた渦によって、渦の下にあったCO2分子は渦の上に、渦の上にあったCO2分子は渦の下に移動します。幾つもの渦が重なりCO2分子を受け渡すので、森林の葉の表面付近にあったCO2分子は上空へと移動し、上空にあったCO2分子は葉の表面付近へと移動します。上空から葉の表面へと移動したCO2分子の量から、葉の表面から上空へと移動したCO2分子の量を差し引いた量が、森林に吸収されたCO2量となります。そこで森林上空(樹冠から10~30m程度の高さが普通)の垂直風速(m/s)とCO2濃度(mgCO2/m3)を、1秒間に10~20回の高頻度で測定することにより、森林と大気の間で移動したCO2の量であるCO2フラックス(mgCO2/m2s)を求めることができます。これが「乱流変動法」です。この観測には超音波風速計という、特殊な風速計を用います(写真-1)。

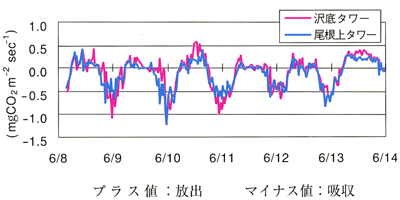

山城試験地では尾根上に高さ25mの、沢底に35mのタワーを2本建てて、乱流変動法によるCO2フラックス観測を行っています。乱流変動法は、シベリアやアマゾンの森林のような「平坦な地形にある森林」を対象として開発された方法です。しかし日本の森林の多くは、山岳や丘陵地にあります。山城試験地も、標高差20m程度の尾根・沢が入り組んだ丘陵地形上にあります。このような森林で乱流変動法が適用できるかどうかを検討しつつ、CO2フラックス観測を行っています。図-1は観測によって得られた一日のCO2フラックスです。昼間は光合成により森林にCO2が吸収され(図-1のマイナス値)、夜間には呼吸により放出されて(図-1のプラス値)いることがわかります。

写真-1 観測タワーの頂部に取り付けられた超音波風速計(赤)と二酸化炭素濃度測定用空気の取り入れ口(青)

図-1 乱流変動法によるCO2フラックスの日変化の一例(2001年6月8~14日の場合)

連載

森の病気を探る (4)

診断には伐倒による調査を

黒田慶子 (生物被害研究グループ)

森の病気を探るというテーマで、3回にわたって診断や測定方法を紹介しました。病原菌のDNA鑑定を行ったり、水ポテンシャルの値やMRI (核磁気共鳴画像法)を利用して水分通導の状況を調べるなど、技術は進歩しています。ただし林の中で、そこに生えている木々が健康かどうか、あるいはなぜ異常なのか知りたい時、こういう手法は利用できないことが多いものです。その場合には樹木の外観だけで判断するのではなく、樹幹の内部の観察が基本になります。枯死木や衰弱木ならば可能な限り伐倒して輪切りにし、昆虫の侵入や微生物感染の痕跡、気象変動によるトラブルの可能性を検討します。

たとえば、葉が萎れ始めたヒノキを伐倒すると、写真-1のように、辺材部が褐色に変色していることがあります。この変色は傷害心材とも呼ばれ、変色部分では水分の上昇が止まっています。樹木が突然枯死した場合、水分通導のトラブルがまず疑われます。色素液(酸性フクシン水溶液)を樹幹基部から注入して、水分上昇のルートを調べることもできます。材変色の原因の一つには菌の感染があり、スギノアカネトラカミキリなど甲虫によって菌が持ち込まれることもあります(写真-1、矢印)。この樹幹からは暗色枝枯病菌と腐朽菌(未同定)が検出されました。年輪幅の変動や傷害組織の形成も、その樹木の履歴を探るのに重宝です。また、伐倒調査の結果に施業履歴や気象データを加えると、管理上の問題で病虫害が増えたのか、大きな気象変動の影響があったかどうかなど、重要な情報が得られます。干ばつの年に集団枯損したヒノキ林では、暗色枝枯病に何度も感染していた例が伐倒調査でよくみつかります。外見では虫害や干ばつ害とみえる枯死にも、真の原因が隠れていることがあるので要注意です。樹幹内部の観察結果と外見的な変化との関係についてデータが蓄積されれば、森林の健全性について、より正確な診断ができるようになります。伐倒も含めた調査結果は、健全性の診断に今後利用することを念頭において、きちんと記録しておく必要があります。

最近では、人工林をとりあえず長伐期施業にという動きがありますが、はたしてその林分が今後も健全に生育し続けられるのか、樹木の生理状態をみずに決定されているのが心配です。

写真-1 ヒノキ辺材の変色による水分通導停止

変色は暗色枝枯病菌と腐朽菌の感染による

矢印: スギノアカネトラカミキリによる加害と推定

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.