ここから本文です。

研究情報 No.73 (Aug 2004)

巻頭言

展示学習館の新装開店へ

研究調整官上杉三郎

森林総合研究所関西支所は太閤秀吉さんの建てた伏見桃山城の敷地内にあり、多くの樹木により素晴らしい風致地区を構成している。この構内に平成17年3月完成予定で展示学習館(仮称)建設計画が進んでいる。

この展示学習館の第一の目的は、支所の研究成果を発表する場になることである。関西支所の研究課題は、人間と山の関わりをテーマとしたものが多い。身近なテーマであるだけに研究成果を来訪者へどのように伝えられるかが勝負である。テーマ担当者は聞きたい人、求める人に理解できる言葉で研究成果を手渡す役目を負っている。植物の一般的知識は府立、県立植物園に、森林・林業の体験学習は地域の森林公園に、山の歴史・民俗・民芸などは民族博物館に、環境などは各種分野の科学館などが主役になるとして、新展示学習館からいかに支所研究成果を発信できるか、これが最大の問題である。

第二の目的は地域へのサービス、たとえば学校教育に協力できる施設になることである。小中高校における総合学習や、教科学習へ専門家集団として関わり、専門語の通じない年齢を対象に、その責任の一端を担うつもりである。また、大学生への教養課程での研修、市民へのサービスもこれまで通り行っていきたい。

このような目的を持つ展示学習館は「支所の顔」として訪問者への第一印象を決める重要な建物となる。自ずと展示内容、展示の方法などに限らず建物の内外装材、施設設備まで広く検討を行うこととなった。これまで何気なく見学してきた博物館、美術館、展示館等の印象から、ああでもない、こうでもない、と思い巡らしているところである。しかし当世流行の3DCGデザイン、GPSによるナビゲーション、デジタルサウンドは無い施設である。さて、どのように運営するか……。ホコリのかぶった展示物、変色した説明書やラベル、時代に合わない標本とは無縁の建物にしたい。その結論は「研究者の自主的な取り組みで運営を決めること」、まさに研究者は経営者、運営の責任者なのである。研究者への負担は大きくなるのだが、自分の研究成果を自分の方法でアピールする場である。それが出来るかどうかで新展示学習館の運命は決まる。

関西支所は森林総合研究所の中でキー・ステーション(中核)として位置づけられる研究課題を持ち、「その分野の研究は関西支所に聞け!」と言われる研究成果を得ている。これらを発表する「時間と場」を持つことは研究者にとって素晴らしいことである。関西支所はこれまでも特徴ある研究成果を多く発表し、高い評価を得ていると自負している。今年4月、国立大学も独立行政法人となり附属の博物館は衣替えを行っている。これらと似て非なるモノを作り上げ、再訪問したくなる展示学習館にするためには何が必要か、いま検討している。この展示学習館建設を契機に、他機関の支援を受けながら、今後も積極的な対応で運営していきたい。

研究紹介

カシノナガキクイムシの「鳴き声」とその役割

衣浦晴生 (生物被害研究グループ)

最近本州日本海側を中心にして、ミズナラやコナラなど、ナラの木が集団的に枯れる現象が発生しています。この現象は「ナラ枯れ」とか「ナラ類集団枯損」と呼ばれており、その原因はカシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)という体長5mm程度の小さな甲虫が、通称「ナラ菌」(=Raffaelea quercivora)と呼ばれる樹木の病原菌を媒介することで、発生することが明らかになっています。この「ナラ枯れ」に関してはすでに本欄(研究紹介)で何度か紹介されていますが、今回はカシナガが交尾する際の特徴的な行動について、お話ししましょう。

実はこんな小さな昆虫でも、人間に微かに聞こえる程度の音量で「鳴く」ことができます。カシナガは左上ばね(鞘ばね)の先端裏側にあるヤスリ状部分と腹部末節上面の爪状部分を、腹部の振動によって擦りあわせて「チッ、チッ」と音を発するのです。

ではこの音はカシナガにとって、どんな役割があるのでしょうか。カシナガは最初にもぐり込む場所をオスが決め、少し穴を掘った段階でメスのカシナガがやってくるのを待つ習性があります。そこで、水槽に丸太を入れ実験的にオスに穴を掘らせた後、その部分に高性能マイクとCCDカメラを設置しました。その後、その穴の近くにメスを放して交尾するオスとメスの行動と、その時に発せられる音を録画・録音して行動解析を行いました。その結果、以下の興味深いことが明らかになりました。

メスは一定のリズムで鳴きながら(メス断続音)歩きはじめ(写真a)、オスのいる穴を見つけるといったん鳴き止み穴の中に入り、その後腹部を激しく動かし先ほどと異なる音を発しながら(メス連続音)外に出てきました。この音が鳴ると、それに導かれるようにオスも外に出て(写真b)入り口を譲りました。するとメスは直ちに発音を止めて穴に入り、それに続いてオスも穴に戻り腹部末端をだして、チッ、チッと鳴いたのち(オス断続音: 写真c)、中に入っていきました(ここまで一連の動作で10~20秒程度)。しばらくした後、再びオスが穴の外に出てきて穴の上に体をかぶせた状態になり、メスが下から腹部のみを外に突き出し、そこで実際の交尾が行われ(2~3秒間: 写真d)、その後雌雄とも直ちに穴に戻りました。メスによる接近時の断続音、その後のメスの連続音、およびオスによるメス獲得後の断続音のそれぞれの音は、シラブルの間隔(チッ、チッ、と鳴く各音節間の長さ)が異なっていました。

次にオスを穴近くに放した場合、外のオスは無音のまま穴に入ろうとしたのですが、中にいるオスに撥ね付けられて、すぐに退散してしまいました。

さらに実験的にはねのヤスリ部分を切断し、音が出ないようにしたメスを放してみました。するとメスは頭を穴に入れて鳴こうとするのですが、腹部が振動するだけで音が出ず、中のオスは相手がオスの場合と同様、このメスを撥ね付けようとするのみで、外に出てくることはありませんでした。メスはすぐに諦めることはなく、その場でかなりの間腹部の振動を繰返して鳴こうとしましたが、結局オスには受け入れてもらえませんでした。

これらによってカシナガの交尾には音が重要な役割を持っていて、中のオスは連続音によってメスを認識することが明らかになりました。カシナガの集中加害にはフェロモン等の存在が示唆されていますので、どうやら遠くの仲間は匂いで呼び寄せ、近くの異性は音で相手を判断しているようです。

写真a~dメス接近から交尾に至るまでのビデオ映像のキャプチャー画像

a: メス接近(断続音発生中)。

b: メスいったん中に入った後、連続音を発生させて外に出る。オスも外に出てくる。

c: メス先に穴に入りオスが続いて入る(オス断続音発生中)。

d: オス外に出る。

メス腹部のみ外に出して交尾。

コナラ葉群における夜間呼吸量の季節変動特性

深山貴文 (森林環境研究グループ)

近年地球温暖化対策の一環として、世界各地の森林における二酸化炭素(CO2)の固定量と交換特性に関する研究が進められています。京都府相楽郡の山城試験地にも平成11年に気象観測タワーが建設され、乱流変動法と呼ばれる微気象観測によって大気-森林間におけるCO2輸送量の連続観測が行われています。

乱流変動法は、タワー上で森林群落全体のCO2収支を連続観測することができる非常に優れた方法ですが、問題点の1つとして風が弱い夜間等に正確な呼吸量が観測できないことがあります。そこで山城試験地では、チャンバー法と呼ばれる方法を併用しています。これは、葉や土壌、枯死木、根、樹皮等の表面でも光合成や呼吸によるCO2交換量の実測を行い、補完する試みです。今回はその中から、コナラ葉群において観測された夜間呼吸量の季節変動特性についてご紹介します。

実際に野外で起きているCO2交換量の季節変動を把握するには、まず多点で長期連続観測することが必要です。しかし、このような大量のデータを人間が収集することは困難です。そこで、実際の測定には自動チャンバーというものを使用しています。チャンバーとは光の透過性に優れた透明な箱のことで、例えば明るい場所でチャンバーに葉を入れれば光合成によって内部のCO2濃度は減少し、暗くすれば呼吸によって上昇します。そこで、その濃度変化を赤外線式CO2濃度計で測定し、CO2交換量に換算します。自動チャンバーは、このチャンバーの蓋を普段開放させておき、一定時間ごとに動力を用いて短時間閉鎖させてCO2交換量を長期連続測定するものです。

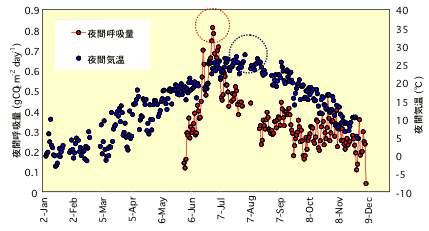

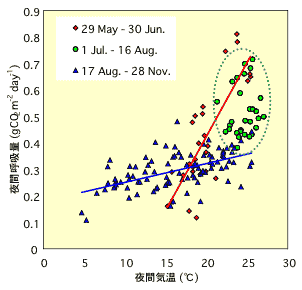

さて、この自動チャンバーをコナラ葉群に適用した観測結果の1例として、夜間気温と夜間呼吸量の季節変化を図-1に、両者の関係を図-2に示します。一般に、単位葉面積あたりの呼吸量には気温の上昇に伴って高くなる関係があるとされていますが、この観測の結果、コナラの葉群では、この関係が当てはまらない時期があることが分かりました。夜間の気温は8月初頭に緩やかなピークがあるのに対し(図-1の青丸部分)、呼吸量では7月初頭に鋭敏なピーク(図-1の赤丸部分)があったのです。7月初頭から8月初頭にかけては気温が上昇したにもかかわらず、呼吸量がむしろ減少する傾向が認められました(図-2の緑丸部分)。また、ピークに至るまで呼吸量は急上昇していったため、この時期には少しの温度上昇で呼吸量が高まるような関係を示しました(図-2の赤線)。

このような呼吸量の鋭敏なピークが認められた原因として、成長期初期の開葉に伴い代謝活動が高まった可能性が考えられます。これまでにも、成長期初期には高い呼吸量が観察された例が報告されており、この時期の呼吸量を過小評価しないためには、このような季節変動特性を実測によって正確に把握することが重要と考えられます。今後も自動チャンバーを用いて森林各部位で実際に生じている様々な季節変動や年変動を明らかにし、より実態に近い呼吸量等の推定ができるようにしていきたいと考えています。

図-1 夜間呼吸量と夜間気温の季節変化

図-2 夜間気温と夜間呼吸量の関係

連載

湖西の里山から (2)

ヨクサ(草)

初夏、それはかつての湖西の里山で、田んぼの稲が育つ上で欠かせない有機肥料を草地から刈り取る「ヨクサ刈り」の季節でもありました。ヨクサというのは、イタドリやススキ、あるいは何度も刈り込まれ萌芽したばかりのクヌギなどのことです。”

「ヨクサ刈り」にまつわる古老T氏のお話。“昔はかまのくちが開いた言うてな、今日から仮に村山とかどこへ行ってもかまのくちが開いたから刈ってもいいと。それまでは村の地所でかまのくちが開くまではいて、田へ入れる肥にするのにイタドリを刈ったりするのがまだあかんという期間があったんですわ。かまのくちが開いた言うて村から張り紙やらあったりすると、生えたイタドリを刈って、それを田んぼの肥に入れたりしたもんです。”

お話にあるように、「ヨクサ刈り」を始めてよい日がくると「かまのくちが開いた」といいました。地域資源をできるだけうまく利用し、搾取しすぎないように、場所や期間を限定する取り決めをしながら、持続的に利用する仕組みがあったことがうかがえます。刈り取られたヨクサは、田んぼ1反につき10束ほどの量が必要だったようです。ハシゴ車という荷車に積まれたヨクサは、急な坂を下り、湖岸周辺にある水田まで人力で運ばれていったのです。

(森林資源管理研究グループ・深町加津枝)

ヨクサ刈りの再現実験、束ねている分量がほぼ1束分

今からほんの少し前、20世紀前半までは、日本列島の至る所に草原(くさはら)が広がっていました。古くは万葉集などにおいても、野、浅茅、若菜摘みなど、草原のイメージは濃厚です。春秋の七草の賞揚は、そのような風土の中で生まれたものでしょう。本来、温暖湿潤な日本列島の気候下では、草原は簡単に森林へと移り変わってしまいます。だから、大半の草原は何らかの人の利用(撹乱)を受けて成立し、維持されてきました。一口に草原といっても用途は様々です。牧場、家畜飼料の採取、屋根葺き材料の採取、そして忘れてならないものに農業用肥料の供給があります。魚粉などの商品肥料(金肥)が一般化するのは江戸後期です。それ以前は、もっぱら田畑に直接草や柴を鋤き込む緑肥と、草を家畜に食わせ、その糞尿と敷き草より熟成する厩肥に頼っていました。いずれにしろ、山野が農業を支えていたのです。草原は薮にならないよう、毎年刈り払いあるいは火入れをして維持します。そこに、氷期のより寒冷で乾燥した時代にユーラシア大陸から日本列島に南下した草原(そうげん)性植物が逃げ込み、その後の温暖湿潤化の中を生き延びてきたという指摘もあります。先に触れた秋の七草の多くもそうでしょう。このような人が作り出した草原(くさはら)の最も身近なものは、実は田の畦や土手です。草刈という人の営みは、里山と大陸の大草原(そうげん)をつなげている(田端英雄著「里山の自然」、1997)のかもしれません。

(ランドスケープ保全担当チーム長・大住克博)

おしらせ

関西支所研究発表会「里山の過去、現在、未来」

- 日時:平成16年10月20日(水曜日)13時30分~

- 場所:京都市アバンティホールアバンティビル9F (JR京都駅八条口前)

日本、英国、フィリピンの里山の過去、現在、未来の展望について各国の専門家の方に発表していただきます。

入場は無料です。みなさまのご参加をお待ちしております。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.