ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第39号 > 年報第39号 研究資料

ここから本文です。

年報第39号 研究資料

関西支所50周年記念一般公開来訪者に対するアンケート結果

奥 敬一(風致林管理研究室)

1. はじめに

関西支所では1997年10月31日に支所の50周年記念行事の一環として、一般公開を企画した。本稿はその際に来所いただいた方々を対象に行ったアンケートについて、結果を報告するものである。アンケートの目的は、第一に研究機関の公開に対して関心を持って訪れる層の特性を明らかにすること、第二には京都市を中心とする森林レクリエーション空間について、社会集団内での評価構造を明らかにすることにおいた。今後の研究機関における公開のあり方を考える一助になるとともに、京都周辺域におけるレクリエーション林管理計画のための基礎的な資料になるものと考える。

アンケートは一般来訪者向けのものと、団体で訪れる小学生向けの2種類を用意した。以下、一般と小学生にわけて結果を報告する。

なお、本稿は一般公開企画に携わったすべての関係者の方々、ならびにアンケートに回答するために貴重な時間を割いていただいた多くの皆様のご協力によるものである。ここに篤く御礼申し上げたい。

2. 一般来訪者

一般来訪者に対しては来所時に入り口でアンケートを配布し、展示を見学する前に記入していただいた。記帳者144名中80名から回答を得た。

設問の内容は、前段で記入者の属性に関わる一般的な質問を行い、後段の部分でSD法を用いた森林レクリエーション空間の心象評価を行った。

まず、一般的な属性について結果を表-1に示す。回答者の大半が京都府内からの来訪者であり、比較的年輩者が多かった。職業についてみると主婦、および無職が約半数を占めているが、森林関係の業種もやや見られる。自然に対する関心についての設問では、観察会等への参加経験は「なし」が半数以上であるが、毎年数回参加している層も比較的多かった。また、特定の観察会や団体等に加入している人は13名、森林に関して特に記憶に残った本を記述した人は16名であった。本アンケートの回答者は、日常的には森林に対して特別な関心を持っていない層を中心としながら、関心の高い層も2割ぐらい含んでいる集団とみることができる。

| 性別 | 人数 | 満年齢 | 来所のきっかけ | ||

| 女性 | 40 | ~29才 | 8 | 家族・知人 | 30 |

| 男性 | 40 | 30~39 | 12 | 新聞 | 27 |

| 計 | 80 | 40~49 | 16 | 案内状 | 4 |

| 50~59 | 12 | 通り掛かり | 3 | ||

| 60~69 | 23 | ラジオ | 2 | ||

| 70~ | 9 | その他 | 15 | ||

| 計 | 80 | 無回答 | 2 | ||

| 職業 | 計* | 83 | |||

| 会社員 | 6 | *複数回答あり | |||

| 公務員 | 14 | 居住地 | |||

| 教員 | 3 | 伏見区 | 42 | ||

| 自営 | 3 | 京都市 | 21 | ||

| 主婦 | 20 | 京都府北部市町村 | 6 | 自然観察会参加経験 | |

| 学生 | 3 | 京都府南部市町村 | 6 | なし | 42 |

| 森林関係専門技能職 | 6 | 滋賀県 | 2 | 1~2回 | 19 |

| その他 | 2 | 大阪府 | 1 | 1~2回/年間 | 12 |

| 無職 | 18 | 兵庫県 | 1 | 3~5回/年間以上 | 6 |

| 無回答 | 5 | 東京都 | 1 | 無回答 | 1 |

| 計 | 80 | 計 | 80 | 計 | 80 |

| 自然観察会や自然保護団体、博物館主催の友の会などに加入している | 13 | ||||

| 森林に関して読んだ本の中で特に記憶に残ったものがある | 16 | ||||

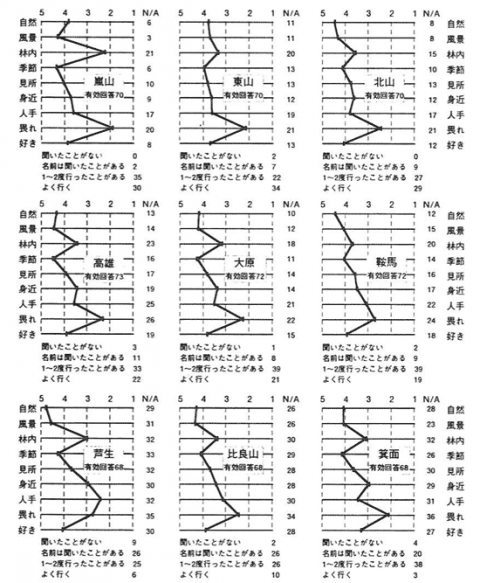

次に、SD法について結果を示す。心象評価の対象とした森林空間は、京都市近郊域の嵐山、東山、北山、高雄、鞍馬、大原、および京都市から約20~30km圏に位置する芦生、比良山、箕面の計9カ所である。設問では各森林空間に対して、認知の度合い、および「自然が豊か-豊かでない」「季節感がある-ない」などの9形容詞対による5段階評価を求めた。

図-1に各森林空間の認知度と、9形容詞対に対する評価値の平均を示す。京都市内の6例は非常によく認知されており、実際に訪れられているのに対して、30km圏の3例は名前は知られているものの、市内の例に比べると来訪経験者は少ない。いくつかの形容詞対について空間ごとの特徴をみてみよう。「自然の豊かさ」は、どの森林についても高く評価されているが、特に芦生は高く評価され、逆に市内中心部に近い東山や嵐山は比較的評価が低かった。東山は「風景の美しさ」についても他に比べて評価が低かった。「林内への入りやすさ」では嵐山が非常に低く評価され、林外から眺める森林として広く認識されていることを伺わせる。「季節感」では紅葉の名所として知られる高雄、大原、嵐山が比較的高い評価を受けた。「身近さ」では京都市内から2時間以上の旅程を要する芦生、箕面が低い評価点であったが、それ以外はほぼ同様の評価であった。「人手があまり入っていない」とされたのは、鞍馬、比良山、とくに芦生が顕著であった。

図-1 各森林空間のプロフィール(一般)

調査に使用した形容詞対は、自然が豊か-豊かでない(図中略号:自然、以下同)、風景が美しい-美しくない(風景)、林内に入りやすい-入りにくい(林内)、季節感がある-ない(季節)、見所が多い-少ない(見所)、身近に感じる-感じない(身近)、人手が入っている-入っていない(人手)、畏れ多い-畏れを感じない(畏れ)、好き-嫌い(好き)の9種。数字が大きいほど左傭の形容詞句に近づくことを示す。N/Aは「わからない」、または無回答の数を表す。

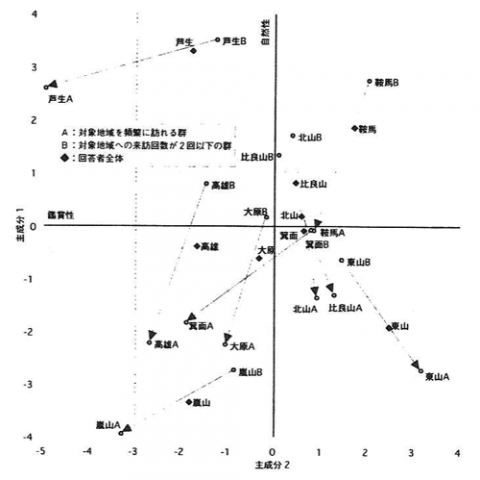

この評価平均値をもとに、森林レクリエーション空間に対する評価軸を抽出するために、好き-嫌いを除く8形容詞対について主成分分析を行った。表-2に主成分分析の結果を示す。固有値1以上の3主成分が得られ、それぞれ、形容詞対との関連から、自然性、鑑賞性、近接性を表す軸と解釈された。図-2は、自然性と鑑賞性の2軸について、各森林空間の主成分得点を求めて布置するとともに、対象地域をより頻繁に訪れる群と、そうでない群のそれぞれについても、各群の評価平均値から計算した主成分得点をもとに布置したものである。嵐山、高雄、芦生は鑑賞性の高さでは共通するが、自然性の面からは対照的な空間してと認識されている。また、鞍馬は自然性が高く評価される一方で、鑑賞性は低く、東山は鑑賞性、自然性ともに低く評価された。頻繁に訪れる群と、そうでない群との間のベクトルをみると、頻繁に訪れる群では全ての例で自然性評価が低下する。

一方で鑑賞性評価については、6例で上昇している。北山は鑑賞性評価があまり変化せず、東山、比良山では鑑賞性評価が低下した。森林空間における実体験を重ねることで、自然性に対する評価はイメージとして持っていたものよりも厳しくなり、逆に風景観賞の観点からの評価は、実体験により向上する場合が多いと考えられる。

| 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | |

| 畏れ | 0.482 | 0.050 | 0.258 |

| 自然 | 0.466 | -0.183 | 0.271 |

| 身近 | -0.329 | 0.132 | 0.577 |

| 林内 | 0.255 | 0.383 | 0.515 |

| 風景 | 0.215 | -0.542 | 0.229 |

| 季節 | -0.065 | -0.596 | -0.170 |

| 見所 | -0.397 | -0.360 | 0.184 |

| 人手 | -0.411 | 0.143 | 0.383 |

| 固有値 | 3.793 | 2.431 | 1.019 |

| 寄与率 | 47.413 | 30.382 | 12.741 |

| 主成分の解釈 | 自然性 | 鑑賞性 | 近接性 |

図-2 主成分得点付置図

総合的な評価を示すと考えられる「好き-嫌い」の評価値と、3つの主成分との問で相関分析を行ったところ(表-3)、近接性を表す軸との問でやや相関が高かったものの、いずれも有意(p < 5%)な相関はみられなかった。総合評価は個人によって、あるいは対象とする森林空問によって評価軸のウェイトが異なるため、集団の平均的な評価構造との間に、積極的な相関が現れなかったものと考えられる。その意味で、社会集団における森林空間に対する選好は一元的な軸のもとではとらえられず、多元的な評価軸を想定すべきものであると考えられる。回答者や対象空問の属性区分をより細かく行うことで、総合評価と評価軸の関係がより明確になると思われる。

| 単相関係数 | |

| 主成分1 | 0.309 |

| 主成分2 | -0.302 |

| 主成分3 | 0.665 |

3. 小学生

小学生に対しては、引率者にアンケートを一括して渡し、一般公開見学後、学校に戻ってから各自に記入していただいた。京都市立藤城小学校エコクラブ33名(一年生~三年生)、京都教育大学附属桃山小学校(六年生)76名の、計109名から回答を得た。以下藤代小33名を低学年、桃山小76名を高学年として記述する。

小学生向けのアンケートについては、前段では自然観察会への参加経験などについて質問するとともに、好きな遊び場所および支所を見学した感想を自由に想起して記述するよう求めた。後段では一般来訪者と同様にSD法を用いた森林レクリエーション空間の心象評価を行った。

表-4に回答者の属性および好きな遊び場所、見学の感想についての回答をまとめて示す。自然観察会等への参加は、低学年ではまだ三分の一程度が経験しているだけであるが、高学年では6割以上が参加経験があると答えている。また、高学年では18名が特定の会などに加入していた。

好きな遊び場所について低学年と高学年を比較する(表-4左下)。低学年では公園をあげる生徒がかなりの割合にのぼり、家の近くや水辺、校庭がそれに続く。ところが高学年になると、回答数一位は公園で変わらないものの、その割合は大きく減少し、家の近くや校庭以外にも、山や森、田舎といった日常から離れた空間が解答されている。また単に広い所や、隠れ家的な場所といった抽象的表現も見られるほか、より具体的個別的な空間像も多く回答されるなど、回答が非常に多様化する。成長につれて広がる行動範囲や、経験の積み重ねが反映されたものとみることができる。

感想の自由想起回答については、いくつかのタイプにわけて集計した(表-4右)。低学年では、よくわからないという回答を除いて、5つの文脈をもったタイブが抽出された。高学年ではそれらに加えて、3つの文脈が抽出された。低学年と比較した場合の高学年の回答の特徴は、展示がおもしろいといった回答や、松ぼっくりに対する感動を表現したものが減少するかわりに、知識が増えてよかった、あるいは構内や見本林の雰囲気がよかったという回答が増加することである。また、低学年の回答中には一度も現れなかった「自然」という語が、高学年では三分の一の生徒によって使用されている。低学年がより具体的に「木」「虫」「動物」といった語を用いて表現していたものを、成長に従って「色々な自然」という抽象的な概念でとらえるようになることは、環境観の形成過程を考える止で興味深い。

表-4 小学生のアンケート結果

| 学年 | ||||

| 一年生 | 22 | |||

| 二年生 | 3 | |||

| 三年生 | 8 | |||

| 六年生 | 76 | |||

| 計 | 109 | |||

| 性別 | ||||

| 女子 | 男子 | N/A | ||

| 低学年 | 18 | 13 | 2 | |

| 高学年 | 40 | 36 | 0 | |

| 計 | 58 | 49 | 2 | |

| 観察会参加経験 | ||||

| なし | 1~2回 | 3~5回 | 6回以上 | |

| 低学年 | 25 | 3 | 3 | 2 |

| 高学年 | 29 | 28 | 17 | 2 |

| 計 | 54 | 31 | 20 | 4 |

| 自然観察会などに入会している(藤代小エコクラブを除く) | 18 | |||

| 好きな遊び場所 | |||

| 回答数 | |||

| [低学年] | |||

| 公園 | 28 | 85% | 「その他」の例 学校の畑 神杜 自分の部屋 松ぼっくりが多い所 |

| 家の近く | 4 | 12% | |

| 水辺 | 3 | 9% | |

| 校庭 | 3 | 9% | |

| その他 | 7 | 21% | |

| 無回答 | 1 | 3% | |

| [高学年] | |||

| 公園 | 27 | 36% | 「その他」の例 隠れ場所が多い所 秘密基地 木の上 ガレージ 草原 砂利道 |

| 山・森 | 12 | 16% | |

| 家 | 11 | 14% | |

| 学校 | 11 | 14% | |

| 水辺 | 8 | 11% | |

| 広いところ | 7 | 9% | |

| 田舎 | 5 | 7% | |

| 家の近く | 4 | 5% | |

| 芝生 | 3 | 4% | |

| 空き地 | 2 | 3% | |

| 緑の多いところ | 2 | 3% | |

| その他 | 14 | 18% | |

| 無回答 | 5 | 7% | |

| 複数回答あり | |||

| 関西支所を見学した感想 | |||

| 感想タイプ | 回答例 | 回答数 | |

| [低学年] | |||

| 楽しい・面白い | むちゃくちゃ楽しかった | 6 | 18% |

| 展示がよかった | 森にすむ生き物が展示してあったのでうれしかった | 13 | 39% |

| 話がよかった | いろんなお話を聞いて、驚いたりおもしろかった | 3 | 9% |

| 松ぼっくり | 大きな松ぼっくりを拾ったのが楽しかった | 8 | 24% |

| 仕事に感心 | すごい仕事だなあと思った | 2 | 6% |

| よくわからない | よくわからない | 1 | 3% |

| 無回答 | 1 | 3% | |

| [高学年] | |||

| 楽しい・面白い | とてもおもしろかった | 6 | 8% |

| 展示がよかった | 今まで見たことのない木や珍しいもの(化石とか大きな年輸)が見れてよかった | 13 | 17% |

| 資料・説明がわかりやすい | 今までに知らなかったことをわかりやすく説明してもらいよくわかった | 8 | 11% |

| 松ぼっくり | 松ぼっくりの大きいのを見てすごいと思った | 6 | 8% |

| 仕事に感心 | すごく色々なことを細かく調べてあって、国内だけでなく外国や、そして動物や土にも目を向けているのがすごいと思った | 7 | 9% |

| 構内・見本林がよかった | 森林がとてもきれいで気持ちよかったです | 21 | 28% |

| 知識が増えた | すごくためになった、場所によって土が違うのはすごい発見 | 30 | 39% |

| 森林・自然に親しみがもてた | とても自然に親しめて良いところだった | 5 | 7% |

| 「自然」という語を含む回答 | 26 | 34% | |

| 複数回答あり | |||

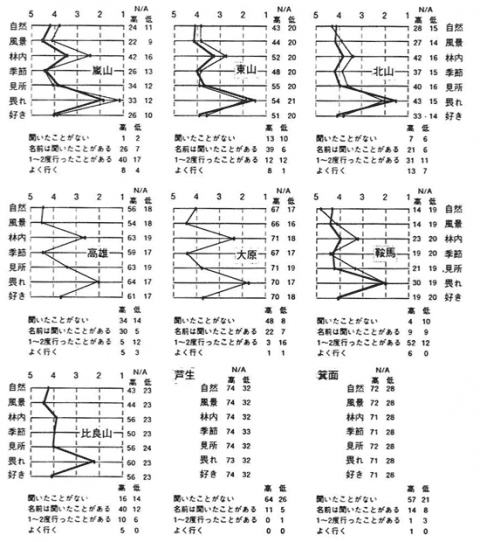

次に、SD法について結果を示す。心象評価の対象とした森林空間は一般向けのアンケートと同様の9ヶ所であり、設問では認知の度合い、および7形容詞対による5段階評価を求めた。図-3に各森林空問の認知度と、7形容詞対に対する評価値の平均を学年別に示す。成人の場合に比べると、個々の空問の認知度は低いものの、嵐山東山北山鞍馬が比較的よく認知され、30km圏の芦生や箕面の認知度が低い傾向はほぼ同様である。小学生の場合全体に認知度が低くサンブル数が少ないため、形容詞対ごと、または森林空間ごとに顕著な特徴をあげることは難しいが、図に示したフロフィールを見るかぎりでは、成人の回答に似た傾向を示しているように思われる。たとえば季節感についてみた場合に、嵐山、高雄、大原の評価値が高く、東山、北山の評価値が低いことは、成人の回答から得られた結果と共通する。森林空間イメージを表現する語に対する反応の図式は、小学生の時期にすでに成人に近い形で形成されている可能性を伺わせる。そして、成人に近づくにつれ「自然」「風景」といったより抽象的な概念を軸として森林空問を評価できるようになっていくものと考えられる。

図-3 各森林空間のプロフィール(小学生)

調査に使用した形容詞対は、しぜんがゆたか-ゆたかでない(図中略号:自然、以下同)、ふうけいがきれい-きれいでない(風景)、はやしのなかにはいりやすい-はいりにくい(林内)、きせつでかんじがかわる-かわらない(季節)、みるところがおおい-すくない(見所)、おそろしい-おそろしくない(畏れ)、すき-きらい(好き)の9種、数字が大きいほど左側の形容詞句に近づくことを示す。N/Aは「わからない」、または無回答の数を表す。

太線は高学年、細線は低学年を示す。被験者の7割以上が回答できなかった森林については作図していない。

4. おわりに

「自然の動きをよりくわしく知りたい、そして自然についてもっと考え、何かしてみたい。」研究所に働く多くの人たちも、そうした思いを積み重ねてここまで来たはずである。近年、老若を問わずそうした志を持った人たちが着実に増えてきていることは、彼らが支えている数々の団体や、大学の研究室の現状をみれば明らかだろう。このような時勢を背景に、自然をとりまく様々な現象について先端の研究を行っている機関には、一層目が向けられ始めている。先端の研究を普通の言葉に翻訳することは、大変な労力を要することである。

しかし、より多くの人々に向けて広く成果を公開していくことは、これからの研究機関の大きな責務であると言えよう。裾野の広がりは、研究の将来にとって、また、広く人問と自然との関係にとっても有意義なことと考えられる。

低位生産地におけるヒノキ人工林の成長と形質

―奥島山収穫試験地定期調査報告―

細田和男(経営研究室)

1. 試験地の概要

奥島山アカマツ天然林画伐用材林作業収穫試験地は、大津営林署管内、滋賀県近江八幡市奥島山国有林に所在する。「アカマツ画伐作業の成長量および収穫量に関する統計量を収集する」ことを目的として、1938年3月に設定された。当初は4分地31分区について試験が行われていたが、マツ材線虫病被害等により、1982年に試験地の大部分を廃止した。現在は第4分地第3分区(79林班は小班、以下単に試験地と呼ぶ)についてのみ調査を継続している。

調査区面積は0.2933ha、海抜高110~150m、平均傾斜約20°の北東向き斜面に位置し、土壌型はBB~BDである。1938年3月に荒廃したアカマツ天然生林を皆伐した後、ヒノキおよび一部スギを植栽した。適宜除伐を加える他、30年生時と50年生時に下層間伐を実施した。また、下種更新したアカマツは保残してきている。

1997年11月、前回調査より10年を経過したので6回目の定期調査(60年生)を行った。調査項目は胸高直径・樹高・枝下高・寺碕式樹幹級区分のセンサスである。除伐・間伐は1998年3月に実施した。また、1995年8月にはスギとヒノキについて幹の形質調査を行った。形質調査の内容は、根元曲がりの高さ(0.1m括約)、幹曲がりの大きさ(0.5cm括約)および幹曲がりの方向(4方向)である。幹曲がりの大きさは、根張り・根元曲がりを除く地上3mの最大矢高で表した。

調査に当たっては、野田英志・田村和也(経営研究室)両氏の協力を得たので、記して謝意を表する。

2. 調査結果と考察

第6回定期調査までの林分成長経過を表-1に示した。下種更新したアカマツは、30年生前後からマツ材線虫病の被害を受け、20年生時の本数混交率49.4%から60年生現在5.5%まで減少した。このため、今回調査時点ではヒノキ同齢林に近い林相を示している。ヒノキの残存木(主林木)平均樹高を、中国地方ヒノキ林林分収穫表(大阪営林局、1951)と比較してみると、40年生までは地位3等を大きく下回っていたが、50年生でほぼ3等、60年生現在では3等をやや上回るようになった。全樹種合計の本数密度はヒノキ収穫表3等を一貫して上回っており、主林木本数は30年生以降収穫表の1.2~1.6倍で推移している。このため、ヒノキの直径成長は抑制されてきているものの、アカマツの疎開に伴って好転する傾向にあり、60年生現在、残存木平均直径は収穫表の0.9倍まで回復した。間伐材積と枯損材積を含む総成長量は、今回間伐を合わせ533.4m3になった。総平均成長量は50年生時点で8.2m3・year-1、60年時点で8.9m3・year-1で直線的に増加する傾向にある。最近10年間の連年成長量は12.3m3・year-1であるが、このうちヒノキが8.8m3を占めており、同林齢のヒノキ林としては旺盛な成長を示していた。なお、スギとヒノキについては今回枯損木の平均直径が大きいが、これは試験地上部において、風害によると推定される上層木の根倒れと共倒れ被害が発生したためである。

定期調査の2年前に実施した形質調査の結果を、ヒノキについてのみ表-2に示した。根元曲がりの高さは平均0.32mであった。根元曲がりは、普通見られるように斜面下方に曲がっている個体が多かった。本試験地では積雪が希なことから、植栽時の傾きと土砂の堆積によるものと考えられる。根元曲がりが回復した位置より上部3mの幹曲がりを観察したところ、斜面下方に弧を描いて曲がっている個体が最も多く、およそ半数を占めていた。また特徴的なこととして、斜面下から見て右、すなわち北西方向に曲がっている個体が33%を占めていた。このことから本試験地の幹曲がりの原因のひとつとして、常風の影響が示唆される。幹曲がりの矢高は平均4.98cmで、柱向け3mまたは4mの採材が困難であると思われる個体が多くを占めていた。

以上のように、本試験地は荒廃アカマツ林の跡地にヒノキを植栽したもので、材積成長が好転する傾向にあるものの、60年生林としては成長・形質とも劣悪である。今後は中庸の下層間伐を反復しつつ、低位生産地におけるヒノキ人工林の成長事例として継続的な成長量調査をする一方、直径成長に伴う幹形質の変化についても経過観察をする必要があろう。次回定期調査は2007年秋季(70年生)を予定している。

| 林齢 | 樹種 | 残存木 | 間伐木 | 間伐率 | ||||||||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 本数 | 材積 | 平均直径比 | ||||

| m | cm | m3 | m3 | m | cm | m3 | m3 | % | % | |||||||||

| 20 | スギ | 208 | 7.7 | 8.6 | 1.3 | 5.9 | ||||||||||||

| ヒノキ | 1200 | 6.0 | 7.9 | 6.3 | 21.5 | |||||||||||||

| アカマツ | 1374 | 6.2 | 7.4 | 6.6 | 26.5 | |||||||||||||

| 計 | 2782 | 6.2 | 7.7 | 14.1 | 53.9 | 0.376 | 30.6 | |||||||||||

| 25 | スギ | 201 | 9.2 | 10.6 | 1.9 | 10.2 | ||||||||||||

| ヒノキ | 1190 | 7.7 | 9.7 | 9.3 | 41.2 | |||||||||||||

| アカマツ | 1200 | 8.2 | 9.2 | 9.1 | 45.3 | |||||||||||||

| 計 | 2591 | 8.0 | 9.6 | 20.3 | 96.7 | 0.508 | 24.6 | |||||||||||

| 30 | スギ | 164 | 10.1 | 12.4 | 2.2 | 12.5 | 3 | 8.0 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.63 | ||||

| ヒノキ | 1490 | 7.9 | 10.3 | 13.3 | 62.8 | |||||||||||||

| アカマツ | 631 | 9.6 | 12.1 | 8.1 | 43.8 | 38 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 1.0 | 3.1 | 1.7 | 0.81 | |||||

| 計 | 2284 | 8.5 | 10.9 | 23.6 | 119.1 | 0.507 | 24.6 | 41 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.79 | |||

| 40 | スギ | 150 | 11.7 | 15.3 | 3.2 | 20.6 | ||||||||||||

| ヒノキ | 1473 | 10.4 | 12.7 | 20.1 | 117.5 | |||||||||||||

| アカマツ | 464 | 12.5 | 16.8 | 11.6 | 73.9 | |||||||||||||

| 計 | 2087 | 10.9 | 13.8 | 34.8 | 212.0 | 0.643 | 20.1 | |||||||||||

| 50 | スギ | 130 | 14.8 | 19.9 | 4.6 | 35.9 | 10 | 8.6 | 8.2 | 0.1 | 0.3 | 6.7 | 0.8 | 0.44 | ||||

| ヒノキ | 1268 | 13.6 | 16.7 | 29.9 | 224.3 | 116 | 10.8 | 11.1 | 1.2 | 7.9 | 7.9 | 3.4 | 0.70 | |||||

| アカマツ | 177 | 15.8 | 23.6 | 8.5 | 63.0 | |||||||||||||

| 計 | 1575 | 13.9 | 17.7 | 43.1 | 323.3 | 0.714 | 18.1 | 126 | 10.6 | 10.9 | 1.3 | 8.2 | 6.0 | 2.2 | 0.65 | |||

| 60 | スギ | 113 | 17.1 | 23.8 | 5.7 | 48.8 | 14 | 10.5 | 11.5 | 0.1 | 0.9 | 10.8 | 1.7 | 0.51 | ||||

| ヒノキ | 1009 | 15.7 | 19.9 | 33.9 | 284.5 | 167 | 11.6 | 12.6 | 2.3 | 15.5 | 13.2 | 5.0 | 0.68 | |||||

| アカマツ | 65 | 18.2 | 29.1 | 4.7 | 38.5 | 17 | 17.9 | 26.0 | 1.0 | 7.3 | 9.6 | 8.8 | 0.97 | |||||

| 計 | 1187 | 16.0 | 20.8 | 44.3 | 371.8 | 0.714 | 18.1 | 198 | 12.1 | 13.7 | 3.4 | 23.7 | 12.6 | 5.3 | 0.69 | |||

| 林齢 | 樹種 | 枯損木 | 間伐前総林木 | 成長量 | 成長率 | |||||||||||||

| 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 本数 | 平均樹高 | 平均直径 | 断面積 | 材積 | 収量比数 | 相対幹距 | 総成長量 | 平均成長量 | 連年成長量 | 断面積 | 材積 | ||

| m | cm | m2 | m3 | m | cm | m2 | m3 | % | m3 | m3 | m3 | % | % | |||||

| 20 | スギ | 208 | 7.7 | 8.6 | 1.3 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | ||||||||||

| ヒノキ | 1200 | 6.0 | 7.9 | 6.3 | 21.5 | 21.5 | 1.1 | |||||||||||

| アカマツ | 1374 | 6.2 | 7.4 | 6.6 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | |||||||||||

| 計 | 2782 | 6.2 | 7.7 | 14.1 | 53.9 | 0.376 | 30.6 | 53.9 | 2.7 | |||||||||

| 25 | スギ | 7 | 7.1 | 5.9 | 0.0 | 0.1 | 208 | 9.1 | 10.4 | 2.0 | 10.3 | 10.3 | 0.4 | 0.9 | 8.2 | 10.7 | ||

| ヒノキ | 10 | 4.9 | 6.4 | 0.0 | 0.1 | 1200 | 7.6 | 9.7 | 9.3 | 41.3 | 41.3 | 1.7 | 4.0 | 7.9 | 12.6 | |||

| アカマツ | 174 | 5.8 | 6.2 | 0.5 | 2.1 | 1374 | 7.9 | 8.8 | 9.6 | 47.4 | 47.4 | 1.9 | 4.2 | 7.6 | 11.3 | |||

| 計 | 191 | 5.8 | 6.2 | 0.6 | 2.2 | 2782 | 7.9 | 9.3 | 20.9 | 98.9 | 0.522 | 24.6 | 98.9 | 4.0 | 9.0 | 7.8 | 11.8 | |

| 30 | スギ | 34 | 9.6 | 10.9 | 0.3 | 1.8 | 201 | 10.0 | 12.0 | 2.5 | 14.3 | 14.4 | 0.5 | 0.8 | 5.3 | 6.7 | ||

| ヒノキ | 31 | 7.2 | 8.8 | 0.2 | 0.8 | 1521 | 7.9 | 10.2 | 13.5 | 63.5 | 63.6 | 2.1 | 4.5 | 7.4 | 8.5 | |||

| アカマツ | 549 | 7.7 | 8.2 | 3.2 | 15.4 | 1217 | 8.7 | 10.2 | 11.5 | 60.3 | 62.3 | 2.1 | 3.0 | 4.8 | 5.7 | |||

| 計 | 614 | 7.7 | 8.4 | 3.8 | 17.9 | 2939 | 8.3 | 10.4 | 27.6 | 138.1 | 0.573 | 24.4 | 140.4 | 4.7 | 8.3 | 6.1 | 7.1 | |

| 40 | スギ | 14 | 8.6 | 9.2 | 0.1 | 0.5 | 164 | 11.5 | 14.8 | 3.3 | 21.1 | 23.0 | 0.6 | 0.9 | 4.0 | 5.1 | ||

| ヒノキ | 31 | 7.5 | 8.5 | 0.2 | 0.8 | 1504 | 10.3 | 12.6 | 20.2 | 118.3 | 119.1 | 3.0 | 5.6 | 4.1 | 6.1 | |||

| アカマツ | 170 | 8.5 | 9.8 | 1.4 | 7.2 | 634 | 11.4 | 14.9 | 13.0 | 81.1 | 99.7 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 6.0 | |||

| 計 | 215 | 8.3 | 9.6 | 1.7 | 8.5 | 2301 | 10.7 | 13.4 | 36.5 | 220.5 | 0.663 | 20.1 | 241.8 | 6.0 | 10.1 | 4.3 | 6.0 | |

| 50 | スギ | 10 | 10.9 | 14.1 | 0.2 | 1.1 | 150 | 14.2 | 18.7 | 4.9 | 37.3 | 39.7 | 0.8 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | ||

| ヒノキ | 89 | 8.1 | 8.8 | 0.6 | 2.6 | 1473 | 13.0 | 15.8 | 31.7 | 234.8 | 236.5 | 4.7 | 11.7 | 4.5 | 6.7 | |||

| アカマツ | 286 | 12.3 | 16.8 | 7.2 | 45.3 | 464 | 13.6 | 19.4 | 15.7 | 108.3 | 134.0 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | |||

| 計 | 385 | 11.3 | 14.9 | 7.9 | 48.9 | 2087 | 13.2 | 16.8 | 52.3 | 380.4 | 0.772 | 17.4 | 410.2 | 8.2 | 16.8 | 4.0 | 5.7 | |

| 60 | スギ | 3 | 16.0 | 23.6 | 0.1 | 1.1 | 130 | 16.4 | 22.5 | 6.0 | 50.8 | 54.6 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | ||

| ヒノキ | 92 | 12.1 | 14.6 | 1.7 | 12.2 | 1268 | 14.9 | 18.5 | 37.9 | 312.3 | 324.4 | 5.4 | 8.8 | 2.4 | 3.3 | |||

| アカマツ | 95 | 15.3 | 25.3 | 5.3 | 37.6 | 177 | 16.6 | 26.7 | 11.0 | 83.4 | 154.4 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |||

| 計 | 191 | 13.8 | 20.1 | 7.2 | 50.9 | 1575 | 15.2 | 19.8 | 55.0 | 446.5 | 0.774 | 16.8 | 533.4 | 8.9 | 12.3 | 2.4 | 3.2 | |

| 幹曲がりの方向 | 斜面上方 | 斜面下方 | 斜面左方 | 斜面右方 | 計 | |

| 本数 | 27 | 175 | 27 | 115 | 344 | |

| 本数率(%) | 7.8 | 50.9 | 7.8 | 33.4 | 100.0 | |

| 根元曲がり高 | 平均 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.32 |

| (m) | 標準偏差 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |

| 最大 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 1.00 | 1.10 | |

| 最小 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 幹曲がり矢高 | 平均 | 4.79 | 5.16 | 3.15 | 5.16 | 4.98 |

| (cm) | 標準偏差 | 3.33 | 3.09 | 1.47 | 3.13 | 3.07 |

| 最大 | 14.00 | 23.00 | 6.00 | 20.00 | 23.00 | |

| 最小 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

関西支所構内で誘引剤マダラコールを用いたトラップにより採集された甲虫類

上田明良(昆虫研究室)

1. はじめに

関西支所構内のマツ林に誘引剤マダラコールR(成分はα-ピネンとエタノール)を用いたトラッブを高さ別に設置し、1年半にわたって採集した甲虫類を報告する。このような特定の方法で採集した昆虫のリストは、同一の方法ではあるが時間的または場所的に異なる調査との比較資料として用いることができる。時間的な面では、たとえば数年あるいは数十年後に同一場所で調査した結果と比較して、樹高成長、植物遷移その他の環境変化が昆虫相に与える影響を調べることができる。場所的な面とは、気候、立地その他に伴う環境変化が昆虫相に与える影響である。なお、本資料のうち、採集個体数が20頭以上のものの捕獲消長および高さ別採集数については、上田(1998)にくわしく報告したので参照されたい。

2. 研究方法

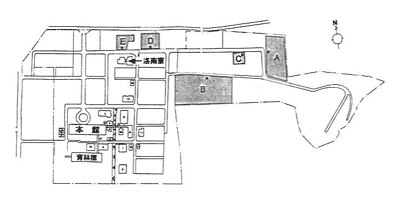

関西支所構内の様々な樹高の5つのマツ林の林縁木各1本を選定し、その高さ1, 4, 7, 10m(樹高が低い場合、4ないし7m高まで)にマダラコールを用いた関西式生捕り用誘引トラップ(細田ら、1995)を設置した。1996年4月15日~11月13日および97年2月25日~8月11日の問、約2週問おきに捕獲虫を回収し、誘引剤を新しいものと取り替えた。各調査林の樹種と樹高を表-1に、位置を図-1に示した。種同定後の捕獲虫は、種別に標本にした1~3頭およびオオコクヌスト全個体を除き、すべて調査林から100m以上離れた場所で放された。

3. 結果と考察

全捕獲期間をとおして85種2,160頭の甲虫が捕獲された(表-2)。ただし、関西式生捕り用誘引トラッブの底蓋は1mmメッシュのため、キイロコキクイムシ等の微細な甲虫は逃亡できることに注意されたい。また1-5頭前後しか採集されなかったものの多くは、誘引されたのではなく、飛翔中に偶然トラッブに当たって捕獲された可能性が高い。いずれの種も、本州の暖帯低地林に一般的にみられる種であった。85種中、和名に「マツ」の文字がはいるものは10種これにマツを主な食樹または生息場所として利用しているものを含むと20種となる。調査林Aを除くと、採集数と種数ともにトラッブ設置高が高くなるなるほど少なくなった(表-2)。

引用文献

- 細田隆治・上田明良・藤田和幸・浦野忠久・五十嵐正俊 (1995) 日林関西支論 4: 171-172.

- 上田明良 (1998) 森林応用研究 7: l09-112.

| 表-1 各マツ林のようす | |||

| 調査林 | マツ樹種 | トラップ設置木の樹高 | 調査林全体の樹高 |

| (m) | (m) | ||

| A | テーダマツ | 23.8 | 21.6-23.8 |

| B | テーダマツ | 21.7 | 21.7-24.9 |

| C | アカマツ | 11.8 | 10.5-12.0 |

| D | アカマツ | 9.8 | 7.3-9.8 |

| E | クロマツ | 9.0 | 2.3-9.0 |

図-1 関西支所構内見取り図

A、B、C、D、Eは調査林

黒丸はトラッブ設置木を示す。

| 科名 | 種名 | 採集数 | 採集日または期間 | 各トラップの採集数合計 | |||||||||||||||

| 合計 | (上段:調査林記号,下段:設置高(m)) | ||||||||||||||||||

| 1996年 | 1997年 | A | B | C | D | E | |||||||||||||

| (4/30-11/13) | (3/10-8/11) | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||

| ゴミムシ科 Carabidae | |||||||||||||||||||

| アオグロヒラタゴミムシ Platynus chalcomus (BATES) | 1 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| クロツヤヒラタゴミムシ Synuchus cycloderus (BATES) | 1 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| メダカアトキリゴミムシ Orionella lewisii (BATES) | 1 | 10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ホソエンマムシ科 Niponiidae | |||||||||||||||||||

| ツノブトホソエンマムシ Niponius obtusiceps LEWIS | 1 | 4/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| クワガタムシ科 Lucanidae | |||||||||||||||||||

| コクワガタ Macrodorcas rectus (MOTSCHULSKY) | 3 | 7/9 | 6/16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| コガネムシ科 Scarabaeidae | |||||||||||||||||||

| クロコガネ Holotrichia kiotoensis BRENSKE | 1 | 5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||

| ナガチャコガネ Heptophylla picea MOTSCHULSKY | 3 | 6/24 | 6/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

| アカビロウドコガネ Maladera castanea (ARROW) | 3 | 5/13 | 4/21,5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| ヒラタハナムグリ Nipponovalgus angusticollis (WATERHOUSE) | 2 | 5/13-5/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| カナブン Rhomborrhina japonica HOPE | 3 | 7/23 | 7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| コカブトムシ Eophileurus chinensis (FALDERMANN) | 18 | 4/30-10/1 | 5/6-7/29 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

| マルトゲムシ科 Byrrhidae | |||||||||||||||||||

| シラフチビマルトゲムシ Simplocaria bicolor PIC | 3 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| タマムシ科 Buprestidae | |||||||||||||||||||

| ウバタマムシ Chalcophora japonica (GORY) | 1 | 5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||

| クロタマムシ Buprestis haemorrhoidalis HERBST | 8 | 7/23-8/19 | 7/29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| コメツキムシ科 Elateridae | |||||||||||||||||||

| ヒゲコメツキ Pectocera fortunei CANDEZE | 3 | 5/27 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| サビキコリ Agrypnus binodulus (MOTSCHULSKY) | 5 | 5/27,7/9 | 6/30,8/11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| ウバタマコメツキ Paracalis berus (CANDEZE) | 2 | 6/10 | 5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| チャイロコメツキ Haterumelater bicarinatus (CANDEZE) | 1 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||

| ヒゲナガコメツキ Neotrichophorus junior (CANDEZE) | 10 | 5/27-6/24 | 5/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |

| オオナガコメツキ Elater sieboldi CANDEZE | 48 | 7/23-9/2 | 7/29~ | 16 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| クシコメツキ Melanotus legatus CANDEZE | 56 | 5/27-9/2 | 5/6-7/14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | |

| ジョウカイボン科 Cantharidae | |||||||||||||||||||

| セボシジョウカイ Athemus vitellinus (KIESENWETTER) | 2 | 5/27 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| ナガシンクイムシ科 Bostrychidae | |||||||||||||||||||

| カキノフタトゲナガシンクイ Sinoxyloa japonicum LESNE | 1 | 4/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ガロアヒメナガシンクイ Xylopsocus galloisi LESNE | 8 | 6/10-6/24 | 6/2-6/16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| シバンムシ科 Anobiidae | |||||||||||||||||||

| ヒメトサカシバンムシ Anhedobia capucina (REITTER) | 4 | 5/13 | 6/2-6/16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| コクヌスト科 Trogossitidae | |||||||||||||||||||

| オオコクヌスト Trogossita japonica REITER | 57 | 4/30-9/2 | 5/6~ | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |

| カッコウムシ科 Cleridae | |||||||||||||||||||

| アリモドキカッコウムシ Thanassimus substriatus (GEBLER) | 2 | 4/30,5/27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ケシキスイ科 Nitidulidae | |||||||||||||||||||

| ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus (MOTSCHULSKY) | 2 | 5/27 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| オオキノコムシ科 Erotylidae | |||||||||||||||||||

| ルリオオキノコ Aulacochilus sibiricus REITTER | 1 | 7/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||

| カタモンオオキノコ Aulacohilus japonicus CROTCH | 1 | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| テントウムシ科 Coccinellidae | |||||||||||||||||||

| ムーアシロホシテントウ Calvia muiri (TIMBERLAKE) | 1 | 4/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||

| ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae | |||||||||||||||||||

| モンキゴミムシダマシ Diaperis lewisi BATES | 1 | 7/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ヨツコブゴミムシダマシ Uloma bonzica MARSEUL | 1 | 7/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||

| エグリゴミムシダマシ Uloma marseuli NAKANE | 2 | 7/23 | 6/30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| オオニジゴミムシダマシ Hemicera zigzaga MARSEUL | 7 | 5/13-5/27 | 5/6,7/14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| マルムネゴミムシダマシ Tarpela cordicollis (MARSEUL) | 1 | 4/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| キマワリ Plesiophthalmus aigrocyaneus MOTSCHULSKY | 5 | 7/9 | 6/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| セスジナガキマワリ Strongylium cultellatum MAKLIN | 5 | 7/23-8/19 | 7/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| ハムシダマシ科 Lagriidae | |||||||||||||||||||

| ハムシダマシ Lagria algricollis HOPE | 1 | 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||

| クチキムシ科 Alleculidae | |||||||||||||||||||

| オオクチキムシ Allacula fuliginosa MAKLIN | 10 | 7/23-11/13 | 7/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| クチキムシ Allacula melanaria MAKLIN | 12 | 5/27-10/1 | 6/16-7/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| ナガクチキムシ科 Melandryidae | |||||||||||||||||||

| ビロウドホソナガクチキ Phloeotrya obscura (LEWIS) | 1 | 5/27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| キイロホソナガクチキ Serropalpus nipponicus LEWIS | 5 | 7/23-10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| カミキリムシ科 Cerambycidae | |||||||||||||||||||

| ウスバカミキリ Megopis sinica WHITE | 1 | 8/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ノコギリカミキリ Prionus insularis MOTSCHULSKY | 4 | 6/24,8/6 | 7/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |

| サビカミキリ Arhopalus correanus (SHARP) | 78 | 6/24-10/1 | 6/30~ | 3 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 11 | 0 | |

| クロカミキリ Spondylis buprestoides LINNE | 1199 | 6/10-10/28 | 6/2~ | 178 | 232 | 101 | 33 | 135 | 124 | 43 | 20 | 134 | 29 | 2 | 70 | 1 | 87 | 10 | |

| クビアカドウナガハナカミキリ Carilia atripennis (MATSUSHITA) | 6 | 5/13-5/27 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |

| アカハナカミキリ Corymbia succedanea (LEWIS) | 1 | 8/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| キマダラヤマカミキリ Aeolesthes chrysothrix (BATES) | 1 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| シロオビカミキリ Phymatodes albicinctus BATES | 10 | 4/30-5/27 | 5/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |

| ヒメスギカミキリ Palaeocallidium rufipenne (MOTSCHULSKY) | 10 | 5/13-5/27 | 4/21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

| アカネカミキリ Phymatodes maaki KRAATZ | 10 | 4/30-5/13 | 4/21-5/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| クビアカトラカミキリ Xylotrechus rufilius BATES | 1 | 6/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| キイロトラカミキリ Grammographus notabilis (PASCOE) | 2 | 6/10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ゴマフカミキリ Mesosa japonica BATES | 1 | 5/13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ナガゴマフカミキリ Mesosa longipennis BATES | 7 | 8/6-8/19 | 7/29~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |

| アトモンサビカミキリ Pterolophia granulata (MOTSCHULSKY) | 2 | 4/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||

| ワモンサビカミキリ Pterolophia annulata (CHEVROLAT) | 5 | 4/30-6/10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ヤハズカミキリ Uraecha bimaculata THOMSON | 16 | 6/24-8/6 | 6/30~ | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| マツノマダラカミキリ Monochamus alternatus HOPE | 28 | 7/9-7/23 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||

| オオシロカミキリ Olenecamptus cretaceus BATES | 4 | 7/9-7/23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ヒトオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis unifasciatus BLESSIG | 2 | 5/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae | |||||||||||||||||||

| シロヒゲナガゾウムシ Platystomos sellatus (ROELOFS) | 213 | 4/30-10/1 | 5/6~ | 5 | 35 | 28 | 24 | 12 | 16 | 14 | 20 | 7 | 16 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | |

| ササセマルヒゲナガゾウムシ Phloeobius stenus JORDAN | 2 | 7/23-8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||

| クロフヒゲナガゾウムシ Tropideres roelofsi (LEWIS) | 1 | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| オトシブミ科 Attelabidae | |||||||||||||||||||

| ファウストハマチョッキリ Byctiscus fausti SHARP | 1 | 4/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ゾウムシ科 Cureurionidae | |||||||||||||||||||

| ヒラズネヒゲボソゾウムシ Phyllobius intrusus KONO | 4 | 5/13,6/10 | 4/21-5/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| ケブカクチブトゾウムシ Myllocerus fumosus FAUST | 1 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| マツトビゾウムシ Scythropus scutellaris ROELOFS | 17 | 4/30-6/10 | 4/21-5/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |

| スグリゾウムシ Pseudocneorhinus bifasciatus ROELOFS | 1 | 6/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| クロキボシゾウムシ Pissodes obscrus ROELOFS | 4 | 9/17-10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||

| マツアナアキゾウムシ Hylobitelus haroldi (FAUST) | 29 | 4/30-9/17 | 3/24-7/29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |

| クロコブゾウムシ Niphades variegatus (ROELOFS) | 29 | 4/30-10/15 | 3/24-7/29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |

| ニセマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo rufescens (ROELOFS) | 66 | 4/30-9/2 | 4/21-7/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 5 | 7 | |

| マツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo insidiosus (ROELOFS) | 20 | 5/13-9/2 | 5/6-6/30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | |

| コマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo pini MORIMOTO | 5 | 5/27,6/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||

| マツクチブトキクイゾウムシ Stenoscelis gracilitarsis WOLLASTON | 9 | 6/25,8/6 | 6/30 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| オサゾウムシ科 Rhyachophoridae | |||||||||||||||||||

| オオゾウムシ Sipalinus gigas (FABRICIUS) | 49 | 5/13-10/1 | 5/6~ | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |

| キクイムシ科 Scolytidae | |||||||||||||||||||

| マツノホソスジキクイムシ Hylastes parallelus CHAPUIS | 1 | 5/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| マツノキクイムシ Tomicus piniperda (LINNE) | 10 | 3/10-3/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||

| カナクギノキクイムシ Indocryphalus pubipennis (BLANDFORD) | 1 | 3/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| トドマツオオキクイムシ Xyleborus validus EICHHOFF | 3 | 5/27 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| ドングリキクイムシ Coccotrypes graniceps (EICHHOFF) | 1 | 5/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| ハンノスジキクイムシ Xyleborus seriatus BLANDFORD | 1 | 6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 種数 | 85 | 22 | 20 | 27 | 23 | 28 | 18 | 18 | 17 | 28 | 19 | 19 | 24 | 17 | 21 | 12 | |||

| 採集数合計 | 2160 | 248 | 312 | 188 | 103 | 247 | 179 | 89 | 69 | 203 | 80 | 43 | 162 | 65 | 138 | 34 | |||

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.