ホーム > 研究紹介 > 刊行物 > 森林総合研究所関西支所年報第42号 > 年報第42号 主要な研究成果

ここから本文です。

年報第42号 主要な研究成果

1.旧玉野試験地における林野火災跡地の植生変化

後藤義明(防災研究室)

1. はじめに

岡山県玉野市にある旧玉野試験地は、瀬戸内地方のはげ山を経済的に緑化するための治山工法の開発を目的として開設された試験地である。ここでは1959年から1960年にかけてはげ山に各種の緑化工が施工され、植栽木の成長や、侵食土砂量、土壌の理化学性の変化などが調査されてきた。その後、1995年8月27日に玉野市神登山山系で発生した林野火災により、試験地のほぼ全域が被災した。本研究はこの旧玉野試験地において、林野火災後の植生変化の特徴を明らかにすることを目的として行った。

2. 調査地の概要及び調査方法

旧玉野試験地の総面積は約17ha、標高は70~150mである。地表には風化した花崗岩が露出し、土壌は砂土または砂質壌土の未熟土である。ここでは緑化工の施行内容の差異が、侵食土砂量と地表流出量に及ぼす影響を解明するため、集水地形をした16個の試験区が設定された。今回の調査ではこのうち、1990年に植生調査が行われている2号区、5号区、12号区の3ヶ所を調査区に選んだ。2号区の面積は0.20haで傾斜角は28°であり、1990年当時にはクロマツ(樹高6.45m、DBH8.3cm)及びウバメガシ(同5.28m、7.8cm)が優占していた。同じく5号区は0.17ha、35°で、フサアカシア(3.10m、2.8cm)及びクロマツ(3.48m、4.3cm)が優占していた。12号区は0.17ha、28°で、クロマツ(4.50m、4.7cm)及びウバメガシ(4.42m、5.0cm)が優占していた。各区とも上層の植被率はほぼ100%であり、林床は一部の裸地をのぞいて大部分がコシダあるいはネザサで被覆されていた。今回の火災では、これらの植被のほぼすべてが焼失した。各調査区内に1m×1mのプロットを8個ずつ設置し、プロット内に出現する維管束植物の全種をリストアップした。また各調査区全体の植被率を測定した。調査は火災の約1年後の1996年6月に開始し、年に2回ずつ実施した。

3. 結果と考察

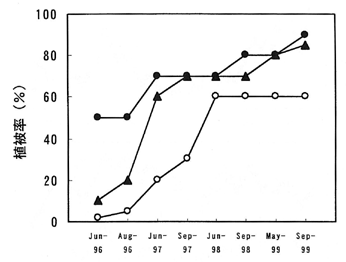

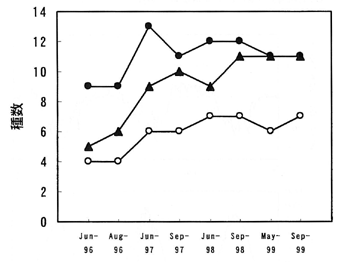

図-1には各調査区全体の植被率の変化を示した。被災前にネザサが優占していた2号区では、ネザサの回復が早く、被災の翌年には既に植被率は50%に達し、その後も植被率は増加を続けた。12号区でもネザサの回復により、2年後から植被率が急速に増加した。これに対しネザサが見られず、コシダが優占していた5号区では植生の回復が遅れ、被災の2年後でも植被率は30%であった。5号区では、火災の4年後の1999年の段階でも、植被率は60%にとどまっていた。図-2には各調査区内に設置したプロット内に出現した植物の種数の変化を示した。2号区ではネザサの回復とともにコナラやワラビ、アカメガシワといった種が出現し、調査期間内では種数の変化は少なかった。12号区では種数は徐々に増加した。これに対し5号区では全調査期間を通して種数は少なかった。5号区は他の試験区に比べ斜面の傾斜が大きく、火災後の侵食土砂量も多く、表土の移動量が大きかったことが、植生回復の遅れにつながったものと考えられる。

図-1 植被率の変化

図-2 種数の変化

2.常緑・落葉広葉樹林におけるCO2フラックスの長期観測

―2000年の測定結果―

小南裕志・深山貴文・玉井幸治・後藤義明(防災研究室)

1. はじめに

地球温暖化防止の国際的な取り組みにおいて、 森林生態系における二酸化炭素吸収量の解明が重要な課題となっている。しかし、温暖化防止に対する森林の機能の中で大きな役割を担う、光合成による大気中の二酸化炭素の吸収に関しては、森林の存在する気候や森林タイプなどに対応して複雑な炭素循環のメカニズムを持っており、その解明が急がれている。本研究では京都府相楽郡、山城水文試験地の常緑・落葉広葉樹林において、気象観測タワーを用いた森林-大気間の二酸化炭素やエネルギーの交換過程の長期観測によって森林の二酸化炭素吸収量の評価を行い、さらに気候変動と森林生態系の相互作用を評価するためのモデル構築やその検証に必要なデータの蓄積を行う。

2. 調査と方法

森林-大気間の二酸化炭素交換量は山城水文試験地内にある高さ26mの気象観測タワーに設置された超音波風速計(Kaijyo:DA-600)と二酸化炭素濃度計(Licor:LI-6262)を用い、Closed path式乱流変動法によって測定された。並行して測定された放射、温湿度、風速等の微気象観測項目に関しても同気象観測タワーの複数の高度で測定された。また森林の二酸化炭素吸収量の季節変化と密接な関わりがあると考えられる葉量の変化を表す指標の一つとして葉面積指数測定装置(Licor:LAI-2000)を用いた葉面積指数(LAI)の測定が週に一度程度の頻度で行われた。

3. 結果と考察

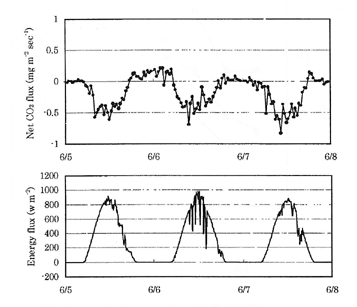

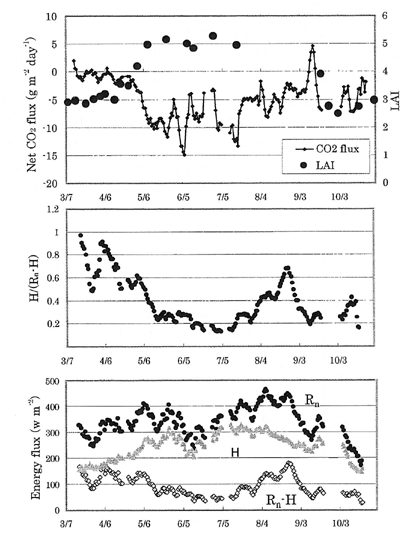

測定されたCO2フラックスは明瞭な日変化を示し(図-1)、日中のマイナスフラックス(吸収側)は樹冠上で測定された短波放射量の日変化と良好な関係を示した。また日中から夜間に向けて、日射の減少に伴いマイナスフラックス(吸収)がプラス(呼吸による二酸化炭素の放出)に転じる変化も明瞭に観測された。また、CO2フラックスの季節変化(図-2上段)については、冬季にはCO2フラックスの絶対値が非常に小さくなるが明確な呼吸の卓越は見られなかった。これは試験地が常緑・落葉樹の混交林であるために冬季であっても常緑樹の光合成量が存在するためであると考えられる。4月中旬から末にかけて落葉広葉樹の葉の展開に対してマイナスCO2フラックスの増加は良い対応を示し着葉期の森林の二酸化炭素吸収が良好に観測された。2000年に関しては7,8月の降水量が例年と比較して23%程度と非常に少なかったため8月には水ストレスに伴う蒸散抑制が生じ(図-2、中-下段)、それに伴う光合成量の低下が観測された。

図-1 CO2フラックスと短波放射の日変化

図-2 CO2フラックス、LAI、各種熱収支項目の季節変化

3.Raffaelea属菌の成長に対する木材抽出物の影響

高畑義啓(樹病研究室)

1. はじめに

ナラ類集団枯損による枯死木やカシノナガキクイムシからは、Raffaelea属の新種とみられる糸状菌が分離されている(Kubono & Ito, 投稿中)。本菌の木材組織中での挙動を検討する基礎資料とするため、培地への木材抽出物の添加が本菌の成長にどのような影響を及ぼすかについて検討した。

2. 調査と方法

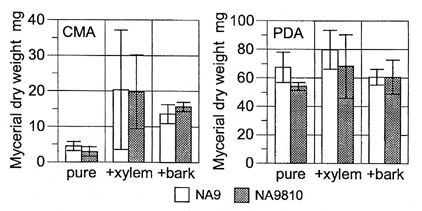

実験にはNA9、NA9810菌株を供試した。培地はジャガイモブドウ糖寒天培地(PDA)、コーンミール寒天培地(CMA)にミズナラ7年生苗木の内樹皮と辺材からの熱水抽出物を添加したものを用いた(表-1)。培地組成、抽出法は青島ら(1983)の樹皮煎汁寒天培地に準じた。各菌株のコロニーを内径4mmのコルクボーラーで打ち抜き、これを培地中央部に置いて暗黒下25℃で培養し、1日ごとの菌糸体直径から直径成長の速さを算出した。培養開始14日後に菌糸体を取り出し、90℃で12時間以上乾燥して菌糸体の乾燥重量を測定した。各菌株、培地種類ごとの反復数は5である。

3. 結果および考察

分散分析の結果、菌糸体の乾燥重量、菌糸体直径の成長の速さのいずれについても添加物の影響が有意だった(乾燥重量: p=0.0002、直径成長速さ: p=0.0298)。直径成長の速さでは、添加物による差は大きなものではなかった。乾燥重量では、基本となる培地がCMAの場合、辺材および樹皮抽出物の添加によって顕著な増加が見られた(図-1)。しかし基本となる培地がPDA培地の場合にはそれほど大きな差は見られなかった。これはPDA培地が本菌の菌糸体重量の増加に適した培地であったのに対し、CMA培地には通常の濃度でも本菌が迅速に重量を増加しうるだけの栄養分がないために、抽出物の影響が顕著に生じたためと考えられる。

今回の実験の結果は、本菌が樹木組織から栄養を摂取して成長できることを示唆している。樹木抽出物による本菌の成長の阻害があるとは判断できなかった。今後さらなる検討を要するが、ミズナラ苗木には本菌の成長を阻害するような物質は含まれていないのではないかと考えられる。

4. 謝辞

NA9菌株は東北支所(現三重大学)の伊藤進一郎博士から、また、NA9810菌株は東北支所の窪野高徳博士から分譲していただいた。この場を借りて感謝の意を表する。

5. 参考文献

- 青島清雄・椿啓介・三浦宏一郎(編)(1983) 菌類研究法. 423pp.共立出版、東京

- 伊藤進一郎・窪野・佐橋憲生・山田利博.(1998) ナラ類集団枯損に関連する菌類.日本林学会誌 80(3): 170-175

- Kubono, T. and Ito, S. Raffaelea quercivorus sp. Nov. associated with mass wilt of Japanese oak and the ambrosia beetle (Platypus quercivorus) Mycoscience.(投稿中)

| PDA | PDA | PDA | |

| pure | +xylem | +bark | |

| PDA(栄研)g | 3.90 | 3.90 | 3.90 |

| 内樹皮g | 10.0 | ||

| 辺材g | 10.0 | ||

| 寒天g | 3.50 | 3.51 | 3.50 |

| 蒸留水ml | 200 | 200 | 200 |

| CMA | CMA | CMA | |

| pure | +xylem | +bark | |

| CMA(Difco)g | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

| 内樹皮g | 10.0 | ||

| 辺材g | 10.0 | ||

| 寒天g | 3.50 | 3.50 | 3.50 |

| 蒸留水ml | 200 | 200 | 200 |

各培地を5枚のシャーレに分注した

図-1 ミズナラ辺材または樹皮抽出物を添加した寒天培地上における培養2週間後のRaffaelea sp.の菌糸体乾燥重量

バーは標準偏差を表す

4.大台ヶ原におけるヒメネズミの越冬とブナ及びミズナラ堅果の豊凶との関連

島田卓哉(鳥獣研究室)

1. 研究の目的と背景

ヒメネズミは、北海道から九州の低山帯から亜高山帯にまで幅広く分布する森林性の野ネズミである。ヒメネズミは堅果を貯食する生態を持ち、秋に貯食した堅果は越冬のための重要な食料になると考えられている。一般的に、冬は寒さのために余分なエネルギー支出が求められる上に食物が少なくなるため、ヒメネズミなどの小動物にとっては、厳しい生存環境である。食物、巣場所の選択、貯食や体脂肪の蓄積といった様々な要因がヒメネズミの冬季の生存に影響するものと考えられるが、本研究では越冬と食物との関連について解析を行った。

2. 調査方法

調査は、1995年から1999年まで奈良県大台ヶ原において行った。標高1550mに位置する面積1haの針広混交林を調査地とし、標識再捕獲法によってヒメネズミの個体数密度及び越冬生残率の推定を行った。越冬生残率は、前年の秋(10-12月)に調査地内に生息していた個体のうち翌春の春に調査地内での生存が確認された個体の割合として算出した。

越冬期の主要な餌資源となる堅果類の生産量を測定するために、シードトラップを設置し、毎月落下堅果の回収を行った。ブナ及びミズナラ堅果の栄養価を評価するために、実験室内においてヒメネズミにブナ及びミズナラ堅果の供餌試験を行い、消化率及び窒素消化率の測定を行った。

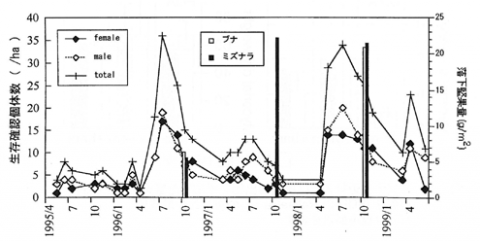

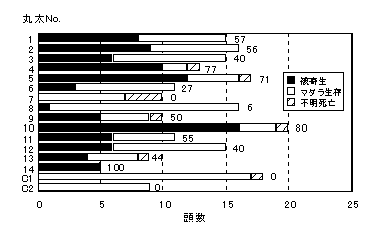

3. 結果および考察

図-1にヒメネズミの個体数の変化と堅果生産量を示した。堅果生産量は、外種皮を取り除いた堅果の乾燥重量を平方メートル当たりの価で示した。個体数は夏に最も多く、秋以降減少し、越冬期を経て春先には最も個体数が少ない状態となる。個体数を年度間で比較すると、夏のピーク時の個体数に大きな違いがあるだけではなく、最も個体数の少ない春先にも3倍から4倍の違いが存在した。越冬生残率を比較すると、1996-97年、及び1998-99年は30%程度の個体が生残したのに対し、1997-98年には7頭中1頭の個体しか生残しなかった。

越冬生残率の低かった1997-98年には、ミズナラは多くの堅果を実らせたがブナは全く結実しなかった。越冬生残率の高かった1996-97年は、ミズナラの堅果生産量は少く、ブナは並作であった。1998-99年は、ミズナラ、ブナともに豊作であった。限られた調査期間ではあるが、これらの結果から、ブナ堅果の生産量が多い年には秋の個体数が多く越冬生残率が高い傾向があること、ミズナラだけが結実しても越冬生残率は高くはならないことが示唆された。

図-2にブナとミズナラ堅果の消化率及び窒素消化率を示した。ブナ種子は、消化率も窒素消化率も約70%と高く高質の餌であった。他方、ミズナラ堅果は、消化率はブナ以上に高いものの窒素消化率は30%程度と非常に低くなっており、餌としての質はブナに劣るものと考えられた。ミズナラ堅果の窒素消化率が低いのは、ミズナラ堅果に消化阻害を引き起こすタンニンが高濃度(6~9%)で含まれているためであると考えられる。

以上のことから、大台ヶ原のヒメネズミにとって、ブナの豊凶が越冬に関わる重要な要因となっている可能性が高いこと、そしてその一方で、ミズナラが豊作であっても越冬生残率は上昇しないことが示唆された。しかしながら、この議論は高々5年の調査期間から導かれたものであり、今後より長期間の調査によって検証される必要があると思われる。

図-1 大台ヶ原におけるヒメネズミの個体数変化と堅果生産量の年次変動

図-2 ブナおよびミズナラ種子の消化率および窒素消化率

5.ヒノキ若齢林分における列状間伐試験

細田和男(経営研究室)

山添晶子(近畿中国森林管理局 森林技術センター)

1. はじめに

タワーヤーダを利用した列状間伐が各地で試みられ、間伐の低コスト化に効果があることが確認されている。近畿中国森林管理局森林技術センター(岡山県新見市)においても、タワーヤーダやプロセッサを保有していることから、これら高性能林業機械を活用した効率的な間伐方法について技術開発に取り組んでいるところである。本報では、採算面で厳しいと予想されるヒノキ若齢林分で、タワーヤーダによる普通間伐(下層間伐)と列状間伐を比較実施した事例を紹介する。

2. 場所と方法

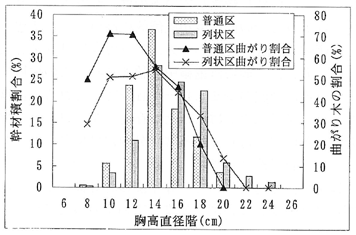

現地試験を行ったのは岡山県哲多町内の国有林に所在する27年生のヒノキ人工林で、平均胸高直径16cm、平均樹高14m、本数1,805本/ha、幹材積合計284 m3/ha、斜面傾斜は20~26度であった。同林分内に0.93haの列状間伐区と0.40haの普通間伐区を設定し、列状区では幅2mの伐採帯と幅5mの保残帯を交互に配置して列状(帯状)間伐を行った。また普通区では列状区とおおむね同じ材積間伐率(約30%)になるよう、劣勢木を中心に単木的に選木した。

2000年1~2月、チェンソーで伐倒後、全ての伐倒木をタワーヤーダで全木集材、林道端に配置したプロセッサで造材・巻立を行った。タワーヤーダは最大出力25ps、最大架線長300mのトラック積載タイプを使用し、索張は2本の伐採列にまたがるハイリード式、下げ荷集材とした。プロセッサは最大出力85psのものを使用した。

以上の作業について、作業要素別に時間観測を行い、実働時間6時間/日として生産性の分析を行った。さらに、労務費を2,000円/人時、機械損料をタワーヤーダの場合4,288円/時(架設撤去時1,960円/時)、プロセッサの場合は3,208円/時と算定し、その他伐倒経費・油脂燃料費等を含めて、素材1m3あたりの直接生産費を求めた。

3. 結果と考察

伐倒作業では列状間伐の方がかかり木が少なく能率がよかったが、集材作業では列状区のシステム生産性があまり向上しなかった(表-1)。この理由としては、労働安全上の理由から搬器走行中の架線下作業を避けたため、列状区の方が荷かけに要する時間が長くなったこと、また集材距離が長いことが考えられる。ただし列状区は荷かけ手が1名少ないので、費用に換算すると列状区の方が低廉になった。集材線の架設撤去費を比較すると、1線あたりの費用に大差はないが、列状区は1線あたり集材量が少なくコスト高となった。結果として、費用全体では両試験区とも22,000円•m3弱でほぼ同じであった。

収穫された素材については、普通区は劣勢木が中心であるため小径木・曲がり木が多く(図-1)、2m材の割合が列状区よりも多かった。列状区は間伐木の平均サイズが大きいため、市場価値の高い柱適寸以上の3、4m材がやや多く得られた。森林技術センター周辺の市況情報から試算した素材価格は、普通区で12,671円•m3、列状区は17,696円•m3であった。素材生産費を差し引くと損益は普通区が△7,628円• m3、列状区は△2,502円•m3と想定された。

以上の結果、列状間伐により間伐の採算性が改善することが再確認された。また、本事例のように全体の集材量が少ない場合は、横取による能率の低下にこだわらず、張替を少なくして1線あたりの出材量を多く確保した方が、コスト的に有利であると思われた。

| 普通区 | 列状区 | ||

| 生産量 | 本数(/ha) | 630 | 492 |

| 素材材積合計(m3/ha) | 36.868 | 34.500 | |

| 平均集材距離(m) | 49.3 | 81.3 | |

| 架線数 | 2 | 8 | |

| 平均架線長(m) | 93 | 164 | |

| サイクルあたり出材量(m3) | 0.13 | 0.17 | |

| 伐倒 | 労働生産性(本/人日) | 58.2 | 62.5 |

| 労働生産性(全木m3/人日) | 5.31 | 6.90 | |

| 架設撤去 | セット人員 | 5 | 5 |

| 平均作業時間(分/線) | 137 | 122 | |

| 労働量(人目/線) | 1.9 | 1.7 | |

| 集材 | セット人員 | 4 | 3 |

| システム生産性(素材m3/組日) | 7.69 | 7.83 | |

| 労働生産性(素材m3/人日) | 1.92 | 2.61 | |

| 造材 | セット人員 | 1 | 1 |

| システム生産性(素材m3/組日) | 11.88 | 11.60 | |

| 伐倒~造材 | システム生産性(素材m3/組日) | 4.33 | 3.57 |

| 労働生産性(素材m3/人日) | 0.87 | 0.89 | |

図-1間伐木の径級分布と曲がり木の割合

6.大文字山の広葉樹二次林はどう遷移するか?

伊東宏樹(造林研究室)

1. はじめに

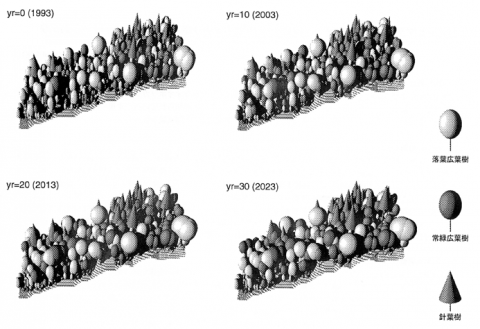

京都市左京区の大文字山に位置する銀閣寺山国有林について、筆者は昨年度の報告においてアラカシなどの常緑広葉樹が中心の林分へと遷移すると予測した。今年度はシミュレーションモデルを用いてこの林分がどのように遷移するのか予測を行った。

2. 方法

シミュレーションの対象としたのは銀閣寺山国有林試験地のうち4000m2の範囲である。1993年当時においてこの中に存在する樹木のうち優占度の高い15樹種を対象とした。計算に必要なパラメータは、同試験地から得られたデータを用いたほか、必要に応じて文献資料を使用した。

ZELIGでは乱数を使用しているため、乱数系列が異なると結果が異なる可能性がある。このため、シミュレーション結果は確率的に与えられることとなり、この確率分布を求めるためには乱数系列を変えながらシミュレーションを多数繰り返して行う必要がある。本報告では、5000回繰り返してシミュレーションを行い、結果(各樹種の密度および胸高断面積合計)の確率分布を求めた。そして、このまま放置し、かつ大規模な撹乱もない場合に30年後(2023年)にどのような林分になるかを検討した。

正確な予測を行うためには、林分の長期モニタリングなどにより妥当なパラメータを得て、これをシミュレーションに使用する必要がある。本報告においては、パラメータの正確性については留保せざるをえないため結果の定量的な評価は難しい。したがって結果の評価については定性的な面にとどめた。

3. 結果および考察

シミュレーションによる林分の遷移の予測のうちの1例をコンピュータグラフィックにより表現したものを図-1に示す。また、5000回繰り返して求めた、30年分のシミュレーション結果の平均値と95%信頼限界を表-1に示す。幹密度で増加が予測されたのは、サカキ、ネズミモチ、アラカシの3種であった。幹密度が増加するためには、新規加入数が多く、加入した個体が生存するために耐陰性が高いことが必要であると考えられる。ヒサカキ、クロバイのパラメータでは、新規加入数は多いものの、寿命の短さのため増加できなかったと考えられる。

胸高断面積合計で増加が予測されたのは、コシアブラ、サカキ、スギ、アラカシ、エゴノキであった。これらの種のパラメータには、寿命が長いことと、最大個体サイズが大きいことの2つが共通している。コナラなどもパラメータはこの条件を満たしてはいるが、現在のサイズ分布が大径木に偏っていて後継樹を欠き、新規加入も少ないため、大径木の枯死により胸高断面積合計が減少したものと考えられる。

以上のことから、幹密度・胸高断面積の両方で増加していくための必要条件として、新規加入の多さ・耐陰性の高さ・寿命の長さ・最大個体サイズの大きさの4つを満たしていることが考えられた。今回のシミュレーションの対象樹種の中でこの条件を満たしているのは、サカキとアラカシの2種であった。ただしサカキとアラカシを比較すると、30年後ではアラカシの優占度が圧倒的に高いことが予想された。これは現在の胸高直径分布においてサカキにはサイズの小さな個体しか存在しない一方、アラカシにはさまざまなサイズの個体が存在しているためであると考えられる。

アラカシは一般には遷移中期種とされ、この地域ではその後にはコジイあるいはイチイガシが優占してくると考えられている。今回のシミュレーションではこれらの遷移後期種については考慮に入れていない。ただ、実際に対象林分においてはイチイガシはまったく存在せず、コジイも母樹になるような個体は近隣の中生層を母材とする林分には多いものの、花崗岩を母材とする本林分内には少ない。これらの種がアラカシの後に優占するとしても、さらに将来のことになるものと予想される。

以上の点を考慮すると、昨年度の林分構成から予測したものと同様に、この林分においては今後少なくとも一定の期間はアラカシの優占度が高まっていくものと予測された。

図-1 予測結果の1例の模式図

| 樹種 | 幹密度(ha-1) | 胸高断面積合計(m2ha-1) | ||||

| 初期値 | 予測結果の値 | 初期値 | 予測結果の値 | |||

| コシアブラ | 30.0 | 21.7 | (12.5~32.5) | 0.60 | 0.71 | (0.32~1.00) |

| リョウブ | 55.0 | 19.1 | (10.0~30.0) | 0.77 | 0.42 | (0.16~0.71) |

| サカキ | 152.5 | 478.8 | (355.0~627.5) | 0.24 | 0.70 | (0.47~1.00) |

| スギ | 115.0 | 92.1 | (80.0~105.0) | 3.70 | 6.00 | (5.05~6.69) |

| ヒサカキ | 120.0 | 35.7 | (15.0~65.0) | 0.16 | 0.03 | (0.01~0.05) |

| タカノツメ | 490.0 | 314.9 | (275.0~357.5) | 5.09 | 4.25 | (3.56~496) |

| アオハダ | 247.5 | 104.0 | (82.5~130.0) | 6.22 | 4.64 | (3.35~6.05) |

| ソヨゴ | 167.5 | 80.0 | (60.0~102.5) | 2.88 | 2.75 | (1.85~3.76) |

| ネズミモチ | 32.5 | 36.2 | (20.0~57.5) | 0.07 | 0.07 | (0.03~0.13) |

| ネジキ | 67.5 | 50.1 | (37.5~65.0) | 0.79 | 0.57 | (034~0.85) |

| カナメモチ | 130.0 | 43.7 | (27.5~62.5) | 0.66 | 0.34 | (0.16~0.53) |

| アラカシ | 562.5 | 588.4 | (487.5~712.5) | 4.82 | 9.06 | (7.38~10.90) |

| コナラ | 42.5 | 20.7 | (10.0~30.0) | 4.36 | 3.15 | (1.52~4.96) |

| エゴノキ | 25.0 | 16.1 | (7.5~25.0) | 0.32 | 0.44 | (0.20~0.69) |

| クロバイ | 665.0 | 160.8 | (127.5~197.5) | 7.70 | 4.52 | (3.34~5.90) |

| 合計 | 2902.5 | 2062.3 | (1822.5~2352.5) | 38.38 | 37.65 | (35.38~40.18) |

予測値の書式は、平均値(確率分布の95%信頼限界の下限~上限)

7.サビマダラオオホソカタムシのマツノマダラカミキリ穿入丸太に対する網室内放飼試験

浦野忠久(昆虫研究室)

1. はじめに

マツノマダラカミキリ(以下カミキリ)の捕食寄生者であるサビマダラオオホソカタムシ(以下ホソカタムシ)は、自然分布する岡山県内において、カミキリに対し高率の寄生をすることが知られている。本種の室内飼育個体による寄生能力を明らかにするため、カミキリ穿入丸太を用いた野外網室内での放飼試験を行った。

2. 材料と方法

1999年7月に関西支所構内でアカマツ生立木を伐倒、樹幹を長さ1mに玉切りし、直径8~16cmの丸太を16本用意した。これを25℃の恒温室に入れてカミキリに産卵させ、同年9月にテトロン製の袋に入れて野外の網室(一部屋の大きさ:75W×75D×180H(cm))に一部屋1本ずつ入れ、翌年まで保存した。ホソカタムシは1998年および99年に岡山県内で採集した個体80頭を室内飼育しており、これらが2000年4月中旬から産卵を始めた。4月下旬から5月下旬にかけて、その時の産卵数に応じて、14本の丸太にホソカタムシの卵を放飼した。放飼卵数は最も少ない丸太で52、多いもので298となった。残り2本の丸太は対照区としておよそ150m離れた場所の網室に保管した。放飼丸太は40日後に剥皮、割材してカミキリの死亡状況とホソカタムシの寄生状況を調査した。対照区の丸太は6月中旬に剥皮、割材した。

3. 結果と考察

割材調査の結果を図に示した。放飼丸太14本におけるホソカタムシ寄生率は全体で49.7%であった。またこれらの丸太におけるカミキリの生存率(蛹室を形成した個体の内、生存あるいは羽化脱出した個体の占める割合)は45.9%と、対照区2本の生存率96.4%より明らかに低かったことから、ホソカタムシにはカミキリの天敵としての有効性が認められる結果となった。丸太ごとの寄生率は最高100%、最低0%とばらつきが大きかった。5月中旬までに放飼した丸太では、寄生を受けたカミキリはすべてが幼虫であった。5月下旬の放飼では蛹の割合が高くなり、成虫で寄生を受けたものも現れた。したがって5月の終わりに放飼した場合は、丸太内のカミキリがかなりの割合ですでに羽化していた可能性がある。丸太ごとの寄生率にばらつきが生じた原因としては、①ホソカタムシ室内飼育成虫の産卵数は5月中旬までは比較的少なかったため、この時期までに放飼できた供試丸太は全14本の内3本のみであったこと、②ホソカタムシは5月下旬から産卵ピークを迎えたため、残り11本の供試丸太には5月下旬に放飼したものの、カミキリ成虫の脱出開始が6月初旬であったため、放飼直後にカミキリの脱出が始まった丸太もあったこと、③カミキリの脱出が早く行われた丸太では、寄生率が低い傾向にあったということが考えられる。以上のことから、今回採卵したホソカタムシ飼育成虫の産卵ピークが供試丸太内のカミキリを効率よく利用するにはやや遅く、今後は飼育個体の温度条件を調節するなどして、必要な時期に多くの卵が得られるような飼育法を確立する必要がある。

サビマダラオオホソカタムシ放飼個体の寄生状況

(数字は各供試丸太における寄生率(%). 全体の寄生率は49.7%. マツノマダラカミキリ生存率は放飼木全体で45.9%、対照区(C1、C2)で96.4%)

8.スギ・ヒノキ暗色枝枯病菌の分子系統解析

宮下俊一郎(樹病研究室)

1. はじめに

従来Guignardia属として記載された種の中には、現在の分類体系下ではBotryosphaeria属に転属されるべきと考えられているものも多い。スギ・ヒノキ暗色枝枯病菌Guignardia cryptomeriaeにおいてもその所属について再検討が必要とされているが、今日まで分類・病理学的な整理はなされていない。また本菌とは別に、大型の子のう胞子を有し、ヒノキに暗色枝枯病を引き起こす第2の暗色枝枯病菌と呼ばれるBotryosphaeria属大型胞子種の存在が報告されているが、両者の関係についても十分に明らかにされていない。

本研究ではこれらの問題を検証するための基礎資料を得ることを目的に、G.cryptomeriae、Botryosphaeria属大型胞子種の他、カラマツ先枯病菌 B.laricina 及び広葉樹の病患部から分離されたBotryosphaeria属菌等、スギ・ヒノキ暗色枝枯病菌の類縁菌に対してrDNA ITS領域の塩基配列をもとに系統解析を行った。

2. 実験材料および方法

G.cryptomeriae、Botryosphaeria属大型胞子種、広葉樹病原性Botryosphaeria属菌、カラマツ先枯病菌等の各菌株を培養し、培養菌糸からDNAの抽出を行った。得られたDNAについて、既報のプライマー・セットを用いてPCR法によりrDNA ITS領域を増幅し、得られたPCR産物よりダイデオキシ法により塩基配列を決定した。また、海外産Botryosphaeria属菌株の塩基配列をDNAデータバンクより入手し、これらをもとに系統解析を行った。

3. 結果および考察

供試した各菌株について、PCR法によりrDNA ITS領域の増幅を行った結果、いずれの菌株からも約0.6kbのPCR産物が得られた。

そのほぼ全域の塩基配列を決定し、系統解析を行ったところ、本実験で供試した菌株は大きく2つのクラスターに別れることが明らかとなった。そのうちの一方のクラスターはBotryosphaeria属大型胞子種の菌株からなるクラスター、カラマツ先枯病菌の菌株からなるクラスター、およびG.cryptomeriaeの一部の菌株と広葉樹病原性Botryosphaeria属菌の一部の菌株からなるクラスター、の計3つのクラスターに別れていた。これに対してもう一方のクラスターはG.cryptomeriaeの一部の菌株と広葉樹病原性Botryosphaeria属菌の一部の菌株からなる単一のクラスターとなっていた。

また、DNAデータバンクより入手した海外産Botryosphaeria属菌等の配列を加えて系統解析を行ったところ、上記のクラスターはいずれもBotryosphaeria属のクラスター内に位置することが明らかとなった。

以上の結果、スギ・ヒノキ暗色枝枯病菌G.cryptomeriaeがBotryosphaeria属に属する菌であることが支持された。また、本菌の中に2つのグループの存在することが示された。

9.京都府山城町北谷試験地の降雨水質の特徴

金子真司・平野恭弘(土壌研究室)

1. はじめに

北谷試験地は京都府南部の丘陵に位置し、CO2フラックスを中心とした森林気象・水文などの観測が集中的に行われている。土壌研究室では流域の物質収支を明らかにすることを目的に、本年度から降水および渓流水の水質観測を開始した。ここでは北谷試験地の降雨、林内雨、樹幹流の水質特徴を、酸性雨モニタリングステーションである京都市山科区安祥寺山国有林スギ林の観測結果と比較して明らかにした。

2. 調査地および方法

北谷試験地周辺はかつて大半がはげ山であったが、明治時代の緑化によって現在はコナラ、ソヨゴを中心とする広葉樹林となっている。流域の面積は1.6haで、地質は花崗岩、土壌は全般に未熟であるが一部に褐色森林土が発達している。降雨、林内雨および樹幹流は2週間に一度の頻度で採取した。降雨は3箇所で採取しているが、ここでは流域の谷付近のデータを使用した。林内雨は7月から、また樹幹流は8月から採取を開始した。林内雨および樹幹流は3回繰り返しで行い、樹幹流はすべてコナラから採取した。

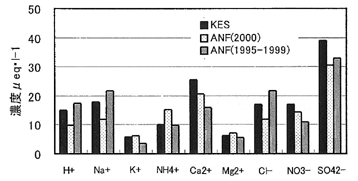

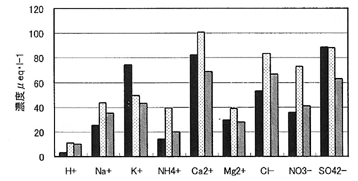

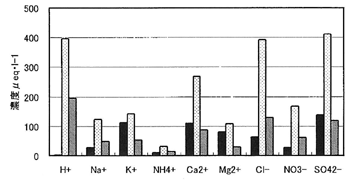

3. 結果および考察

降雨中の溶存成分に関しては、北谷試験地(KES)と安祥寺山国有林(ANF)の各成分はほぼ等しいが、Ca、NO3、SO4はKESで高い傾向がみられた(図-1)。本年度のANFの林内雨は過去5年(1995-1999)に比べて溶存成分濃度が高いが、過去5年のデータと比べてもKESではH、Na、Cl濃度が低く、K濃度が高い傾向がみられた(図-2)。樹幹流でも林内雨と同様に本年度は従来に比べて溶存成分濃度が高かった。そこで過去5年間のデータと比較すると、KESではH、Na、Cl、 NO3濃度が低く、K濃度が高かった(図-3)。このようにKESでは林内雨、樹幹流ともK濃度が高い特徴がみられ、樹体からのKの溶脱が多かった。またKESでは降雨が森林を通過する際にプロトン(H+)が吸収されるのに対して、ANFではH+が生産されていた。H+の吸収量、生産量とも林内雨よりも樹幹流の方が大きかった。広葉樹では林内雨や樹幹流のpHが降雨に比べて高くなる場合が多く、針葉樹では樹幹流のpHが低いことが知られている。2試験地における林内雨や樹幹流中のK、NO3濃度の違いは、KESが広葉樹林であり、ANFがスギ林であることから樹種の違いを反映したものであると考えられる。ただしNa、Clに関しては、ANFがKESに比べて日本海に近いことから冬季の季節風によって飛来するNa、Cl粒子の量が多く、林内雨や樹幹流中の濃度が高くなった可能性がある。なお本年度は三宅島の火山噴火によって噴出した硫黄臭を伴う火山性ガスが京都市内でも観測されている。この影響でANFの林内雨、樹幹流中の溶存成分濃度が高かったことも考えられる。そのためKESのデータも例年とは異なっている可能性があるので、KESの降雨の特徴を明らかにするには今後も観測を続けていく必要がある。

図-1 降雨中の溶存成分の比較

図-2 林内雨中の溶存成分の比較

図-3 樹幹旅中の溶存成分の比較

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.