ここから本文です。

課題3:成長に優れた苗木による施業モデルの構築

I-Forest.FV (Forest Viewer)

このツールは

森林GIS情報や航空レーザー測量成果等を統合・活用して、地域の森林の現況を俯瞰した上で、低コスト・省力的な人工林の施業プランの検討を支援するQGISのプラグインです。

利用方法

本ツールは、一部の県にご協力いただきベータ版の提供を行っています。今後ユーザーの意見をもとに改良を進め、公開や普及の方法を検討していく予定です。将来的には、人工林の主伐・再造林に限らず、地域の森林管理全般に活用できるプラットフォームとしての展開を考えています。自治体や林業事業体、企業等の方で、本ツールの利用にご興味をお持ちの方がいれば、森林総合研究所webサイト・お問い合わせページの「お問い合わせフォーム」を通して、重永英年(植物生態研究領域)、鹿又秀聡(林業経営・政策研究領域)、山田祐亮(森林管理研究領域)までお声がけいただければ幸いです。

解説動画

1.はじめに

この10年で、一貫作業システム、コンテナ苗、低密度植栽、下刈り省略、エリートツリーの活用といった再造林に関わる技術開発が進められてきました。これらの技術を組み合わせた再造林コストの削減については、例えば「エリートツリーを活かす育苗と育林、施業モデル」(https://www.ffpri.go.jp/pubs/chukiseika/documents/5th-chuukiseika15.pdf )では、一貫作業システムでの機械地拵え、エリートツリーコンテナ苗の2,000本/ha植栽、3回の下刈りとする施業では、従来と比べて約25%のコスト削減が可能といった試算を行っています。このような再造林のコスト分析を、植栽密度や下刈り回数等の各種条件を個々の現場の状況に応じて変更しながら簡単に試行できれば、低コスト再造林の具体的な施業プランの立案と実行に結びついていくでしょう。ここで、ある人工林を主伐して再造林につなげていくには、再造林コストの分析だけでなく、予想される主伐収入、周辺の地形、路網の整備状況といった情報も必要です。また、再造林した林分の将来の収穫量を見通すことや、地域全体の森林の現況を把握しておくことも重要です。

近年では、航空レーザ測量に基づく森林資源情報の整備が都道府県等で進められ、様々な地理空間情報も公開されるようになりました。2018年度から2022年度にかけて行われた農林水産省による戦略的プロジェクト研究推進事業「成長に優れた苗木を活用した施業モデルの開発」のなかでは、森林資源情報を含めた各種地理空間情報を活用し、地域の森林の現況を見渡した上で、対象とする人工林の主伐収入と再造林コストの試算、将来の収穫予想を対話的に行い、低コスト・省力的な施業プランの検討を支援するツール「I-Forest.FV」の開発が進められました。本ツールは、無料で利用できるGISソフトウェア「QGIS」の機能を拡張するプラグインとして動作します。ここでは、ツールの概要を紹介します。

2.使用データと動作環境

一市町村程度の広がり持つ地域を対象として、①標高、②傾斜、③CS立体図、スギ、ヒノキの④平均樹高と本数、⑤地位指数のそれぞれについて、GeoTIFF 形式のラスターデータを準備します。また、同地域の、⑥建築物、⑦路網、⑧等高線、⑨林相図、⑩森林簿、⑪林班境界について、シェープファイル形式のベクターデータを準備します。

①標高、②傾斜、③CS立体図、⑥建築物、⑧等高線については、オープンデータやそこから作成したデータを利用します。⑤地位指数については、林野庁が公開している森林ゾーニングツール「もりぞん」( https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/rinya-morizon-dateset )を使って作成されるファイル等が利用できます。スギ、ヒノキ単木の樹頂点データを20mメッシュ値に加工した④の樹高と本数、林道や作業道を含む⑦の路網、スギ、ヒノキ、広葉樹等の所在を示した⑨の林相図、小班区画毎にスギやヒノキの樹高や材積等の情報を付加した⑩の森林簿、⑪の林班境界については、県等が空中写真や航空レーザ測量の解析結果を活用して整備したデータ利用をします。

プラグインは、OSがWindows 10以降で、QGIS(バージョン3.20以降で動作確認済み)がインストールされており、解像度が1920×1080以上のディスプレイを持つパソコンで動作します。背景図にオンライン地図を利用するためインターネットに接続された環境が必要です。

3.主な機能と操作

画像をクリックして拡大

画像をクリックして拡大

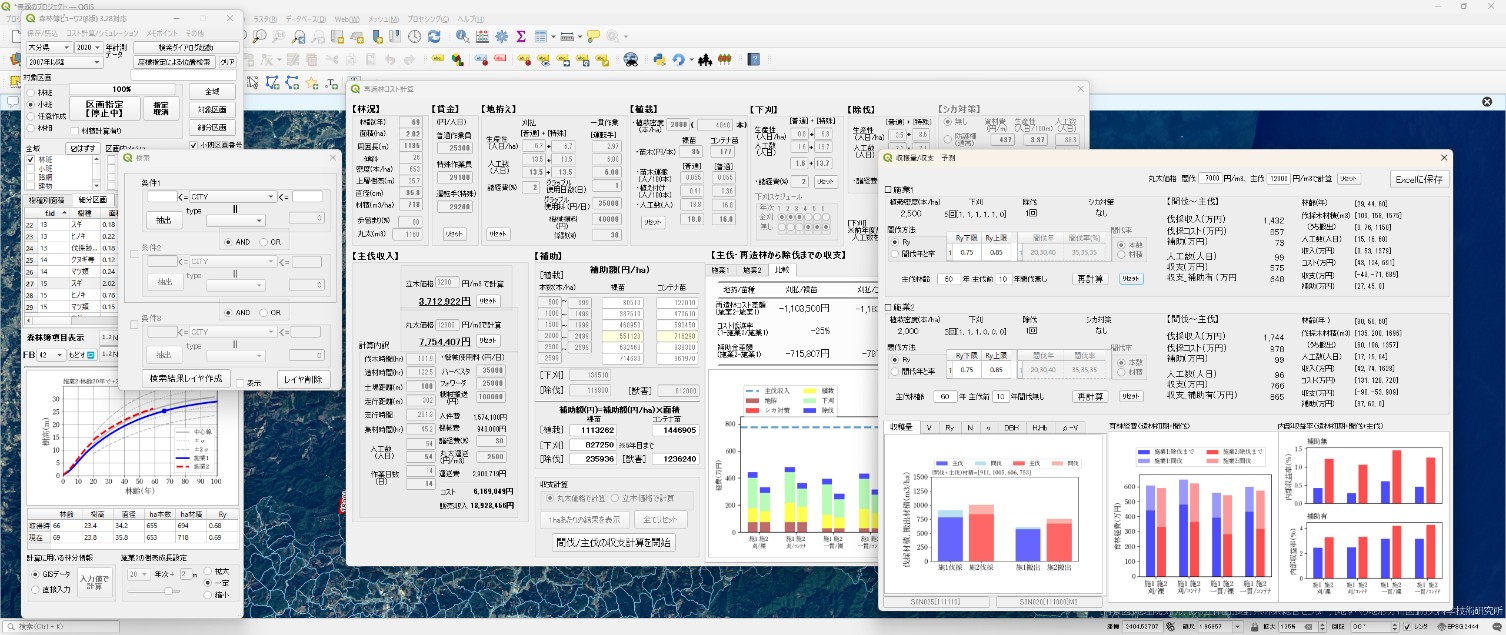

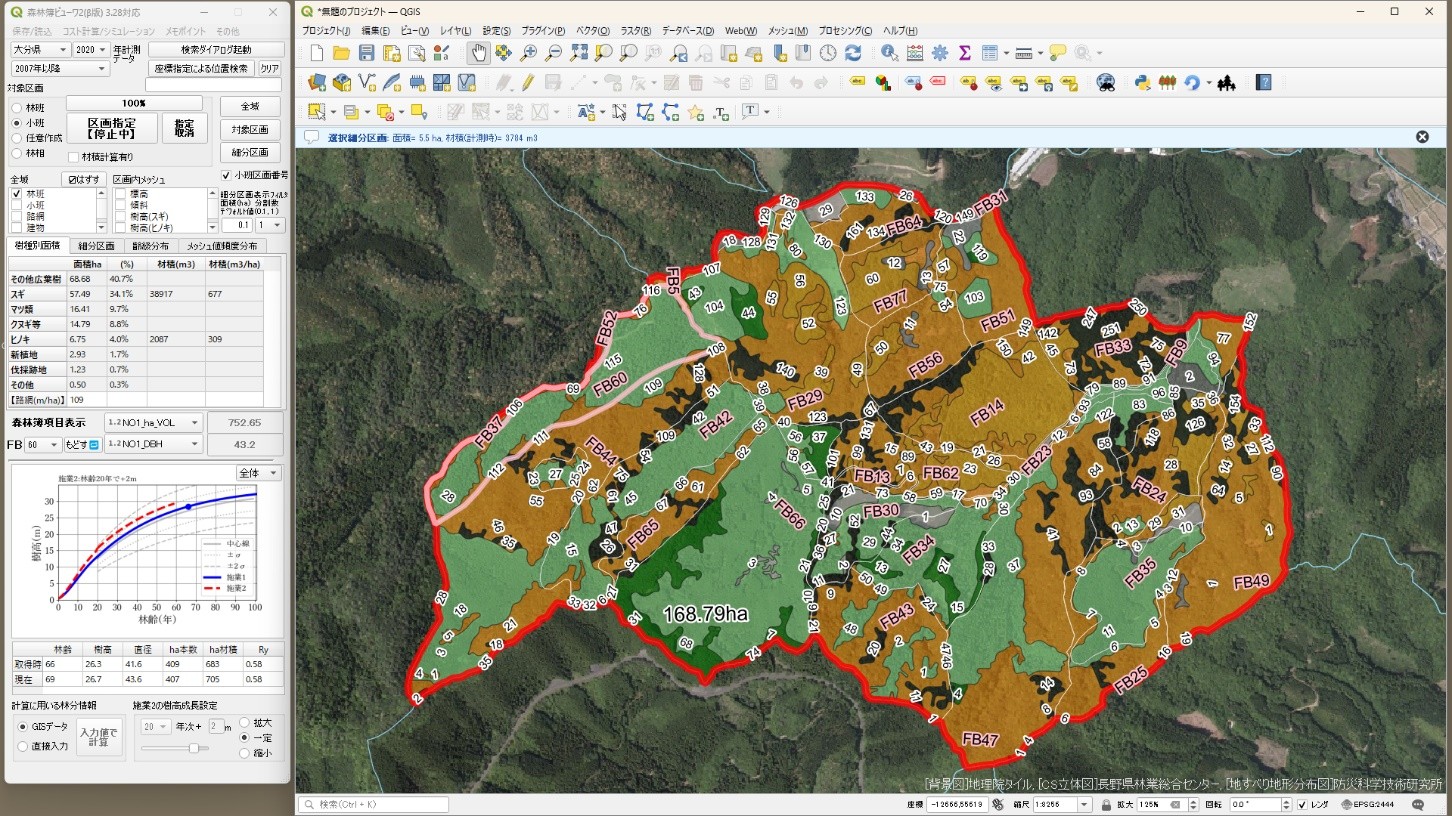

プラグインは、起動時に表示されるメインウィンドウと必要に応じて呼び出すいくつかのダイアログで構成されます(図-1)。

〇地域の森林の概観と林分の検索

画像をクリックして拡大

画像をクリックして拡大

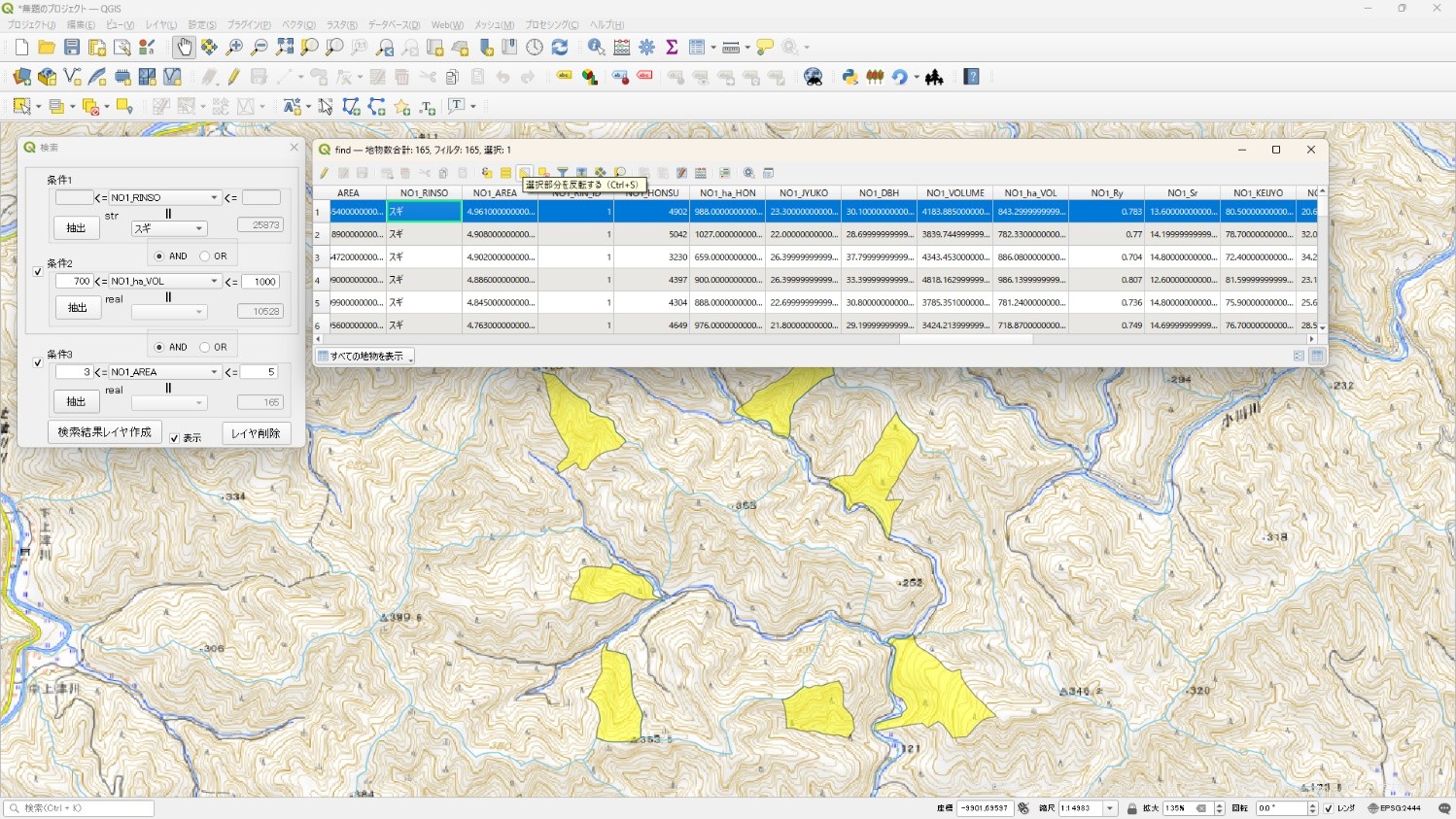

メインウィンドウ上に配置したリストビューには、林班、小班、路網といった項目とともに、スギ、ヒノキ、クヌギ、広葉樹といった林相名が表示されます。項目にチェック付けると、地域全体の林班や小班の境界、路網図、スギ、ヒノキ、広葉樹などの森林の分布が背景図に重ねて表示されます。背景図には、国土地理院から配信されている電子国土基本図と年代別の空中写真を利用します。メインウィンドウ上のコンボボックスで背景図を切り替えることができ、現在は森林が広がる地域でも1970年代には伐採跡地や幼齢造林地が多かった様子などをみることができます。

メインウィンドウ上に配置したボタンを押すと、検索ダイアログが立ち上がります。このダイアログでは、森林簿に記載された項目の値や数値の範囲を指定し、地域の森林の中から条件に合う林小班を抽出して表示させることができます(図-2)。条件は3項目まで設定でき、例えば、第1樹種(ある林小班で面積が最も大きい樹種)がスギで、その材積が700m3/haから900m3/ha、面積が3haから5haといった条件を設定できます。抽出された林小班は地図上で色塗りされ、抽出結果のテーブルを使って、森林簿に記載された内容を確認したり、特定の林小班の場所へ地図を移動させたりすることができます。

〇指定した区画の情報表示

画像をクリックして拡大

画像をクリックして拡大

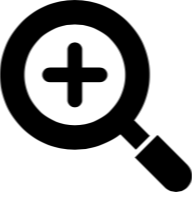

メインウィンドウ上のボタンで区画指定をアクティブな状態にすると、ユーザーが地図上をマウスでクリックして区画を指定し、各種の計算処理を行うことができます。指定する区画の単位としては、林班、小班、林相、マウスのクリックで頂点を指定する任意の多角形のいずれかを目的に応じて選べます。計算が終了すると、地図上ではスギ、ヒノキ、広葉樹等の林相が色分けされ(図3)、メインウィンドウに配置したタブウィジェットには、林相別の面積と割合(図4(1))、スギ、ヒノキについての齢級別面積(図4(3))、標高や傾斜、地位指数等の頻度分布(図4(4))とともに、個別林分の面積とスギ、ヒノキ林分についての樹高、材積、収量比数(図4(2))といった情報が表示されます。スギ、ヒノキの個別林分の材積は、準備したラスターデータから領域の樹高と本数を取得し、密度管理図で利用されている収量密度効果の逆数式に当てはめて算出します。

テーブルウィジェット(図4(1)、図4(2))やグラフビュー(図4(4))は、地図や森林簿情報の表示と連動しています。例えば、図4(2)で、ある林分に対応するテーブルの行を選択すると、地図上ではその林分の表示色が変わり、森林簿に記載された各種項目の値をメインウィンドウ上で確認することができます。また、図4(4)で標高や傾斜等の区画内メッシュの頻度分布を表示させると、地図上ではそれに対応したメッシュマップがグレースケールで表示されます。

画像をクリックして拡大

画像をクリックして拡大

〇林分の現況と下刈り期間の目安の予想

図4(2)のテーブルウィジェットでスギまたはヒノキの林分が選択されると、林齢と樹高との関係を地域の地位指数曲線にあてはめて樹高成長曲線を作成し、メインウィンドウ上のグラフビューに表示します(図4)。ユーザーがプラグインを操作する時点では、航空レーザ測量が行われてから数年が経過している場合も少なくありません。このため、この期間は樹高成長曲線に従って樹高が増加すると仮定し、操作時点の材積、本数、収量比数等の林分の諸数値を計算してテーブルウィジェット(図4(2))に表示します。また、現在から5年後、10年後の値も併せて表示します。

現在利用されている地位指数曲線の多くは若齢時以降を対象として調整されており、造林初期の幼齢時は考慮されていません。本プラグインでは、九州地域のスギを対象として作成した20年生までの樹高成長曲線を元に幼齢部分を追加しています。グラフビューでは、植栽から10年までの範囲を拡大した図に切り替えることができます。幼齢時の曲線と下刈り終了の判断基準となる造林木樹高との関係をみることで、再造林後に下刈りが必要となる年数の目安を知ることができます。

林齢と樹高の情報から作成した上記の樹高成長曲線を便宜上「施業1」と呼びます。メインウィンドウ上のスライダーとラジオボタンを使って、施業1の曲線に対して樹高を増減させた曲線を設定し、表示することができます。これを「施業2」と呼びます。例えば、成長に優れたエリートツリーの特性を施業2の曲線に反映させてみます。そして、二つの曲線で同一樹高に到達する年数を比較すると、下刈りの早期終了や伐期年数の短縮について検討することができます。

〇主伐収入と再造林コストの試算

画像をクリックして拡大

画像をクリックして拡大

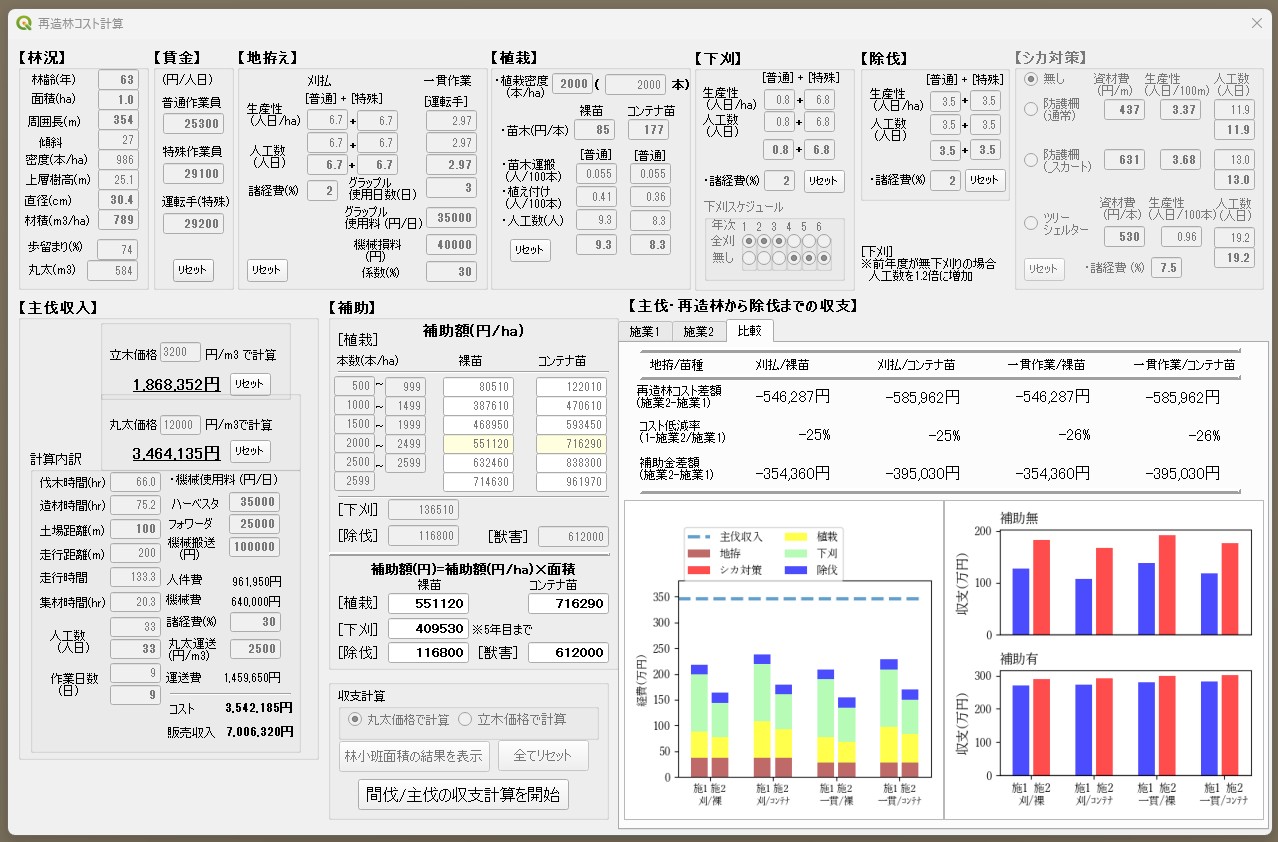

図4(2)のテーブルウィジェットでスギまたはヒノキ林分が選択され、メインウィンドウ上のグラフビューに樹高成長曲線が表示されている状態から、コスト計算ダイアログを呼び出すことができます(図-5)。このダイアログでは、選択した林分の主伐収入とともに、地拵え、植栽、下刈、除伐、シカ対策といった再造林に関わるコストを試算し、表示します。ダイアログ内に配置したテキストボックスへの数値の入力やラジオボタンの選択により、丸太価格、賃金、苗木価格、植栽密度、各年の下刈の有無といった計算に関わる各種パラメータ値を変更することができ、その結果は即座に画面に反映されます。

メインウィンドウ(図-4)では施業1と施業2の二通りの樹高成長曲線を設定しました。コスト計算についても、ダイアログに配置したタブを切り替えながら、それぞれの樹高曲線に対応して各種パラメータ値を決めていきます。例えば、施業1のタブを選んで、従来型として3,000本/ha植栽で下刈りを5回に設定します。次に、施業2のタブを選んで、低コスト型として2,000本/ha植栽で下刈りを3回といったように設定します。そして、比較のタブに切り替えると、施業1と施業2のそれぞれについて、地拵えから除伐までの再造林コストが積み上げ棒グラフで表示され、主伐収入と再造林コストの差となる収支が棒グラフで表示されます。また、施業1と施業2の再造林コストの差額や割合がダイアログ上に表示され、コスト削減や収支改善の効果を知ることができます。このように、丸太価格、苗木代、植栽密度、下刈り回数等が変わると、主伐から初期保育までの収支がどのように変化するのか、再造林コスト全体にどの程度影響するのかといった試算をユーザーが簡単に行うことができます。

〇再造林した林分の将来の収穫予想

画像をクリックして拡大

画像をクリックして拡大

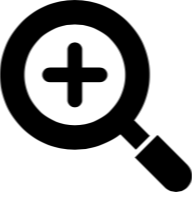

コスト計算ダイアログで主伐収入と再造林初期のコストの計算を終えると、収穫予測ダイアログを呼び出すことができます(図-6)。このダイアログでは、メインウィンドウのグラフビューに表示した2種類の樹高成長曲線と、それぞれに対してコスト計算ダイアログで設定した植栽密度の条件で、将来の間伐と主伐の収穫量を予想します。ユーザーは、間伐の時期や強度、主伐年数等を変化させながら、林分の本数、平均胸高直径、収量比数等の経年変化と、間伐と主伐によって得られる材積をグラフで確認することができます。また、地拵えから間伐までを含めた育林全体の経費、これと予想される伐採収入とを合わせて算出した内部収益率のそれぞれのグラフも表示されます。ここでの収穫予想は密度管理図に基づくもので、県等が公開しているシステム収穫表と同等の結果となります。

〇計算結果の保存、読み込み

メインウィンドウでスギやヒノキの林分を選び、コスト計算、収穫予測と操作を進めていく過程で、様々な数値が計算されグラフが表示されます。これらの結果は、収穫予測の操作が終了した時点で、ユーザーが設定した施業条件等と併せてひとつのExcelファイルにまとめて保存されます。

ユーザーが地図上で区画を指定して計算を行う際(図-3)、区画の面積が数百ヘクタールにもなるような場合には、パソコンでの処理に時間がかかります。ある区画を指定するたびに同じ計算処理を行うのは効率的ではないため、指定区画の計算結果をシェープファイルとして保存し、再読み込みができる仕様としています。例えば、林班単位で計算したファイルを保存しておき、利用時にはファイルを読み込むといった使い方により処理時間を大幅に短縮することができます。

〇その他の機能

ユーザーによって地図上で区画が指定されていると、メニュー項目からのワンクリックでWindowsの規定ブラウザを立ち上げ、Googleマップで区画周辺の最新の航空写真をみることができます。一方、Googleマップで注目する地点の緯度経度を取得し、これをプラグインのメインウィンドウ上のテキストボックスに入力してボタンを押すと、その地点にポイントが表示され、場所を確認することができます。

林道を走っていると樹冠が赤くなって枯れた数本のスギをみかけた、ある場所でシカをみかけたといったような、地域の森林に関する様々な出来事や情報を日付と位置情報を合わせて記録に残していくことは、現在だけでなく将来のためにも重要です。ユーザーが地図上でクリックした地点にメモ付きのポイントを簡単に作成することができ、その情報はシェープファイルとして自動で保存、更新されます。

4.ツールの役割

本ツールを利用するユーザーは、パソコンのモニターに映る地域の森林を前にして、スギ、ヒノキや広葉樹の分布と面積、人工林の蓄積量、地形や路網等の森林の現況を眺め、注目するスギ、ヒノキの林分について、主伐収入と再造林コストの試算、再造林後の将来の収穫予想といった一連の操作を、マウスやキーボード使って対話的に進めていきます。これによりユーザーは、地域の森林を俯瞰した上で、伐って植えて育てるという人工林施業をシミュレーションしながら体験することになります。この過程で、例えば、この辺りは高蓄積の人工林が多いが地形が複雑で道があまり入っていない、この苗木価格の大苗を植えて2回分の下刈りを省くとすればコストを増加させない植栽密度の上限はこのくらいになりそうだ、この場所の人工林は材積が多く成長も優れ道にも近いため林業経営に適している、この尾根沿いの人工林は成長が悪く再造林しても将来の収穫はあまり期待できそうもない、といったようなことに気付くかもしれません。このような気付きが、地域の森林の取り扱いにヒントを与え、個別林分の具体的な施業プランの立案を後押しすることになります。各種の地理空間情報に簡単にアクセスできるインターフェースと、対話的操作による気付きをユーザーに提供することが本ツールの大きな役割です。また、本ツールを手に取ることが、森林資源情報やGISの現場での利活用を進めるきっかけとなることも期待しています。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.