研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2017年 > 季節性と樹種同士の場所取り競争が鍵だった―緯度による種多様性の変化を説明する新理論を提示―

ここから本文です。

![]()

2017年10月5日

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所

季節性と樹種同士の場所取り競争が鍵だった

―緯度による種多様性の変化を説明する新理論を提示―

ポイント

- なぜ熱帯林は温帯林や北方林よりも樹木の種多様性が高いのか、を説明する新理論を提示しました。

- 季節性の強い温帯林や北方林では、異なる樹種の芽生えが同じ年に同調して発生しやすいために樹種同士で場所取り競争が生じ、多様な種の定着が妨げられていることがわかりました。

- 多様性の仕組みを明らかにする上で、季節性と樹種同士の場所取り競争の関わりという新たな視点を提示し、今後の森林の多様性研究の発展へのブレークスルーとなる研究成果です。

概要

|

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という)は、総合地球環境学研究所及びチューリッヒ工科大学など13の海外の大学・研究機関と共同で、森林の樹木の多様性が緯度にともなって変化する仕組みの一端を解明しました。 本研究成果は、2017年9月21日にNature誌でオンライン公開されました。

|

|

背景

熱帯林の種多様性が温帯林よりもはるかに高い原因の解明は、生態学や生物地理学の最重要テーマです。熱帯林では数ヘクタールに数100種以上の樹種が存在しますが、温帯林や北方林では同じ面積にせいぜい50種以下しか存在せず、非常に大きな違いがあります。従来これは、熱帯林では種分化の頻度が高いことで説明されてきました。しかし、種分化によって新しい種が生まれても、それが定着しなければ種の多様性は高くなりません。おそらく熱帯では種の定着率が高く、温帯林や北方林ではそれが低いと予想されます。しかし、それを説明する理論はなく、またデータで示されたこともありませんでした。

内容

そこで本研究で注目したのは、「樹種同士の競争」です。樹木は芽生えた瞬間から他の種類の樹木との場所取り競争にまきこまれます。その状況では、競争力の高い(他樹種よりも成長が早い、病気にかかりにくい、等)樹種だけが勝ち残ることとなってしまいます。しかし、もしこの場所取り競争がなかったとしたらどうなるでしょう?競争力の弱い樹種であっても、競争力の強い樹種と同時に同じ場所で発芽しなければ場所取り競争に巻き込まれることなく、生き残りやすいことが予想されます。熱帯では場所取り競争がゆるく、温帯林や北方林では場所取り競争がきついのではないでしょうか?

この仮説を検証するために、熱帯から北方まで世界各地(日本、パナマ、マレーシア、中国、台湾、アラスカなど)の10箇所の森林で長期的に得られていたデータを集めました。データの内容は、さまざまな樹種の各年毎月の種子生産量及び新たな芽生えの数です。日本からは森林総合研究所が研究を行っている北茨城の小川試験地のデータから1988年以降の23年間・約20樹種のデータが使われました。

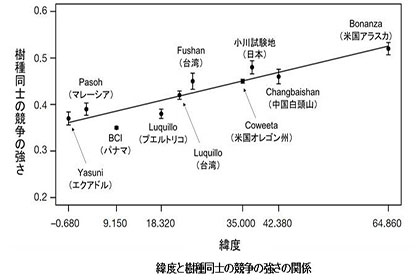

以上のデータを元に、年ごとの芽生えが樹種同士でどの程度強く競争しているかについて、森林ごとに総当りのペアで計算しました。競争の強さを示す値が大きければ芽生えの発生が同調しているために異なる樹種同士での競争がきつく、値が小さければ芽生えの発生が同調していないために競争がゆるいと判定されます。計算の結果、樹種同士の競争は熱帯から北方に離れるにしたがってきつくなっていく傾向が明白にみられました(図)。このことから、熱帯林では場所取り競争がゆるいために異なる樹種が共存しやすく、逆に温帯林や北方林では場所取り競争が生じやすいために共存しにくいことがわかります。緯度にともなって多様性が変化する仕組みの一端は、これによって説明できました。

それではなぜ熱帯林では芽生えの発生が同調せず、温帯林や北方林では同調しやすいのでしょうか?データを分析した結果、その理由は季節性にあることが裏付けられました。季節のはっきりした温帯林や北方林では結実が秋に集中します。その結果、さまざまな樹種が同じ気候条件の影響を受けて結実を行うこととなり、たとえば夏の水不足などがあれば多くの樹種が同じようにその影響を受けて秋の結実の程度が揃い、翌春の芽生えの発生が同調することとなります。一方、季節性のとぼしい熱帯林では各樹種が一年のうちの思い思いの時期に結実します。したがって、たとえばエルニーニョは特定の月に集中しますが、この影響を受けるのはその時期に結実の準備をしている樹種だけとなります。結果として、熱帯林では毎年の芽生えの数も樹種によってバラつくこととなり、あまり同調しないのです。

|

|

|

|

|

6haの調査区が設定されている小川試験地の林相 |

|

|

|

|

1987年から毎年・毎月落下してくる種子数をトラップで調べ(左)、トラップの横で出てきた樹木の芽生えの側に旗を立てて数を数えている(右)。 |

|

今後の展開

この研究では、芽生えの発生の同調性による樹種同士の競争に着目しましたが、樹種の多様性の緯度にともなって変化する原因はこれ以外にもあることでしょう。学術的には、それを探っていくことが今後の課題です。また、気候変動が季節性を変化させて将来の生物多様性に影響する可能性があります。それを予測・解明するためには、これまでデータを得てきた試験地において長期生態モニタリングを継続してデータを集積し、国際的なネットワークの枠組みに位置づけることが不可欠です。

また、森林における生物多様性を保全する観点からは、現在の多様性を認識するだけではなく、それを育んできた背景をも意識することが必要です。この研究の結果、日本の位置する温帯の森林は季節性がはっきりしているため、熱帯林よりも種同士の場所取り競争がきつく、生物多様性が維持されにくい生態系であることがわかりました。そのような背景を理解しつつ将来にわたって生物多様性が維持されるよう、本研究で得られた知見を参考に樹木の多様性の保全や利用についての研究を深め、森林管理のあり方を高度化させていくことが期待されています。

論 文

タイトル:Temporal coexistence mechanisms contribute to the latitudinal gradient in forest diversity

著 者:Jacob Usinowicz, Chia-Hao Chang-Yang, Yu-Yun Chen, James S. Clark, Christine Fletcher, Nancy C. Garwood, Zhanqing Hao, Jill Johnstone, Yiching Lin, Margaret R. Metz, 正木隆, 中静透, I-Fang Sun, Renato Valencia, Yunyun Wang, Jess K. Zimmerman, Anthony R. Ives, S. Joseph Wright

掲 載 誌:Nature、2017年9月20日、オンライン掲載(外部サイトへリンク)。10月5日発刊予定

共同研究機関

森林総合研究所、総合地球環境学研究所、東北大学、チューリッヒ工科大学、国立東華大学、デューク大学、マレーシア森林研究所、南イリノイ大学、中国科学院、サスカチュワン大学、東海大学(台湾)、ルイス&クラーク・カレッジ、国立東華大学、エクアドル教皇カトリック大学、プエルトリコ・レシント・デ・リオ・ピエドラス大学、ウイスコンシン大学

用語解説

1)種分化

生殖的に集団が隔離されるなどが原因となって新たな種が形成されるプロセスのこと。

| お問い合わせ先 |

|

研究推進責任者:森林総合研究所 研究ディレクター 尾﨑 研一 研究担当者:森林総合研究所 企画部研究企画科 正木 隆 広報担当者:森林総合研究所 広報普及科 広報係 Tel:029-829-8372 E-mail:kouho@ffpri.affrc.go.jp |

関連資料

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.