研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2019年 > 樹木の乾燥ストレス反応の種間差を引き起こすメカニズムを解明 〜葉脈構造と水チャネルタンパク質の関与〜

ここから本文です。

![]()

2019年6月5日

京都大学

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

樹木の乾燥ストレス反応の種間差を引き起こすメカニズムを解明 〜葉脈構造と水チャネルタンパク質の関与〜

概要

京都大学生態学研究センター 石田厚 教授は、森林研究・整備機構森林総合研究所北海道支所 原山尚徳 主任研究員、北尾光俊 研究グループ長、南京大学 Evgenios Agathokleous 教授らの研究グループとともに、樹木の乾燥ストレス反応に関する、新たな生理メカニズムを明らかにしました。

樹木は乾燥ストレスにさらされると、葉の気孔を閉じて葉からの水分損失を抑制しますが、気孔を閉じることで光合成に必要な二酸化炭素の取り込みも抑制されてしまいます。地球温暖化にともなう降水パターンの変化が予想されるなか、樹木が乾燥ストレスに対してどのようなメカニズムで気孔を閉じ、葉からの水分損失を制御しているのかを明らかにすることは、非常に重要です。この研究では、葉内の水移動に関連する葉の構造と細胞膜にあるタンパク質の生理機能に着目し、乾燥ストレスによる気孔閉鎖のメカニズムについて調べました。

その結果、細胞膜の水透過性を制御する膜タンパク質であるアクアポリンが、葉内部の水移動抵抗の変化を通じ、気孔の開閉を制御していることがわかりました。また、葉脈密度が低い構造を持つ樹種ほど、アクアポリンに依存した気孔開閉を行っており、乾燥ストレスにアクアポリンが反応することで、水分損失が進行する前にすばやく気孔を閉じることが可能になっていることがわかりました。本研究で得られた知見は、地球温暖化の森林に対する影響予測モデルの高度化につながることが期待されます。

本研究成果は、2019年6月5日に、国際学術誌「Proceedings of the Royal Society B-Biological Science」に掲載されます。

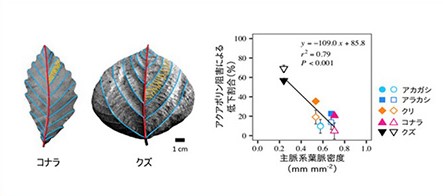

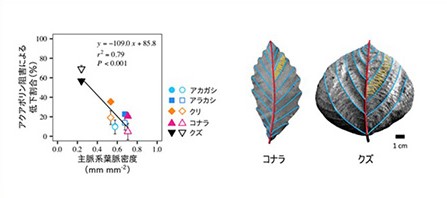

図:主脈系葉脈密度とアクアポリン阻害による葉の通水性(色塗り)や気孔開度(気孔コンダクタンス)(白抜き)の低下割合の関係。主脈系葉脈密度とは、葉脈のうち葉から浮き出ている1次脈(赤)、2次脈(青)、3次脈(一部黄で図示)の総長を、葉面積で除した値。

背景

地球温暖化にともなう降水パターンの変化により、渇水による森林衰退が危惧されています。樹木は乾燥ストレスにさらされると、葉の気孔を閉じて水分損失を抑制しますが、気孔を閉じることで光合成に必要な二酸化炭素の取り込みも抑制されてしまいます。このような乾燥ストレスに対する水損失「リスク」と二酸化炭素獲得「ベネフィット」のバランスのとり方は樹種によって大きく異なることが知られていましたが、その違いを引き起こす気孔閉鎖のタイミングに関するメカニズムは、十分に理解されていませんでした。

研究手法・成果

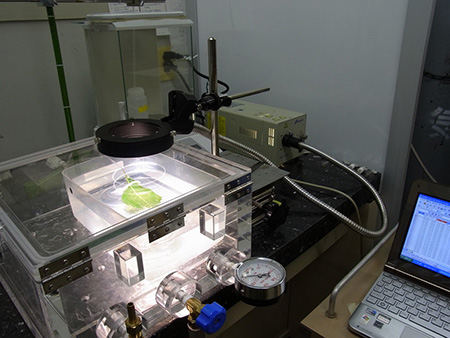

近年、乾燥ストレスによって、葉内部の水の通りやすさ(葉の通水性)が低下することで、気孔が閉鎖する、という新しい気孔閉鎖メカニズムが提唱されています。本研究では、気孔閉鎖の樹種間差を引き起こす要因として、葉の通水性に影響すると考えられる葉の構造と細胞膜にあるタンパク質の機能に着目しました。そこで日本で一般的な5つの木本種、常緑広葉樹のアカガシ、アラカシ、落葉広葉樹のコナラ、クリ、木本性落葉ツル植物のクズを対象に、樹種間で多様性が非常に高いことが知られる葉脈密度と、細胞膜の水透過性を制御する膜タンパク質であるアクアポリン活性の違いについて検討しました(図1)。これらの樹種の葉にアクアポリンの阻害剤を流入させたところ、すべての樹種で葉の通水性が低下するとともに、気孔開度の指標となる気孔コンダクタンスが低下しました。また主脈系の葉脈密度が高く、葉全体に水を行き渡らせやすい構造を持つ樹種ほど、アクアポリンに依存しない水分コントロールを行う傾向が認められました(図2)。特にアクアポリン阻害による葉の通水性や気孔コンダクタンスの低下割合が高いクズは(図2左上▽)、乾燥ストレスが生じた時に、水分損失が進行する前に気孔閉鎖する性質を持っており、アクアポリンがこの素早い気孔閉鎖を制御していると考えられました。一方、アクアポリン阻害による葉の通水性や気孔コンダクタンスの低下割合が低かった樹種は、葉脈を発達させ葉全体に水が行き渡りやすい構造を持ち、乾燥によって樹体から脱水が進行しても気孔を開き続け、光合成を継続する性質を持っていました。これらの結果より、葉脈という構造による通水経路と、葉の細胞膜に存在するアクアポリンというタンパク質による生理的な通水経路の間にはトレードオフの関係があり、樹種間による乾燥ストレスに対する気孔制御が多様性を示す原因であると考えられます。

図1:自作の機器による葉の通水性測定の様子

図2:主脈系葉脈密度とアクアポリン阻害による葉の通水性(色塗り)や気孔開度(白抜き)の低下割合の関係。主脈系葉脈密度とは、葉脈のうち葉から浮き出ている1次脈(赤)、2次脈(青)、3次脈(一部黄で図示)の総長を、葉面積で除した値。

波及効果、今後の予定

本研究によって、乾燥ストレス時の気孔閉鎖の樹種間差には、葉脈構造という葉の形態的な特性と、アクアポリン活性という葉の生理的な特性が相互に関与していることがわかりました。今回の発見は、樹木の耐乾性の理解に重要な知見となります。今後さらに多くの樹種で研究を進めていくことで、地球温暖化にともなう降水パターンの変化による森林影響予測モデルの高度化につながることが期待されます。

研究プロジェクトについて

本研究は、科研費18658067(代表 石田厚)、21780161、15K07492(代表 原山尚徳)などの助成を受けて行われました。

論文タイトルと著者

タイトル:Effects of major vein blockage and aquaporin inhibition on leaf hydraulics and stomatal conductance (主脈系葉脈遮断とアクアポリン阻害が葉の通水性と気孔コンダクタンスに及ぼす影響)

著者:Hisanori Harayama, Mitsutoshi Kitao, Evgenios Agathokleous, and Atsushi Ishida

掲載誌:Proceedings of the Royal Society B-Biological Science DOI :10.1098/rspb.2019.0799

| お問い合わせ先 |

石田 厚(いしだ あつし) 原山尚徳(はらやま ひさのり) (報道に関すること) 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.