研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2021年 > 菅平高原実験所樹木園内から新種線虫を発見 ~進化研究モデル系としての利用に期待~

ここから本文です。

![]()

2021年6月17日

国立大学法人筑波大学

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

菅平高原実験所樹木園内から新種線虫を発見 ~進化研究モデル系としての利用に期待~

線虫類は非常に多様性の高い動物群で、昆虫よりも推定種数が多いという試算もあるほどです。一般には糸状の形をしており、長さは1mm以下のものから数メートルのものまでいます。食性も寄生から、捕食、微生物食と幅広く、地球上のあらゆる環境に生息すると考えられています。

線虫には多くの有用種(モデル生物や生物防除資材)、有害種(人畜、植物寄生虫)が含まれますが、その多様性の解明はまだまだ不十分で、未利用の研究材料や遺伝資源が数多く含まれているとみられています。本研究では、線虫の多様性解明と、その研究資材、比較モデル系としての利用を目的とした線虫多様性調査を行い、その過程で筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所(長野県上田市)の樹木園内から検出された新種線虫の生態の解明と分類学的記載を行いました。

新たに見つかった線虫はCryptaphelenchus属に所属するもので、C.abietisと名付けました。この属の線虫は、糸状菌食性の線虫を祖先とし、捕食性、昆虫寄生性を経て再び糸状菌食性を獲得するという複雑な食性進化過程を経て成立したと考えられます。近縁種には捕食性、昆虫寄生性など多様な食性を持つものが含まれており、食性や、昆虫利用様式といった生理、生態的進化過程の研究材料として期待されていました。しかし、その独特の食性から、実験に必要な培養株の確立が遅れており、研究資材としての利用は進んでいませんでした。

本研究では、新種の発見に加え、糸状菌を餌とすることで、C.abietisの安定的な人工培養系を確立することに成功しました。Cryptaphelenchus属の長期的培養株の確立は世界初となります。

この培養系を用いて、近縁種群やその祖先型となる糸状菌食性線虫との多面的な比較解析を行うことで、この科に含まれる重要農林業害虫の摂食、寄生性に関する知見が得られるとともに、近縁種群全体が新たな進化生物学モデル系として利用可能になることが期待されます。

研究の背景

線虫類注1)は、Caenorhabditis elegansなどのモデル生物、カイチュウ、ギョウチュウ、フィラリアといった人畜寄生虫、ネコブセンチュウ、シストセンチュウなどの重要農業害虫を多く含んでおり、人間の生活に対しても大きな影響を与えています。このような線虫の1グループであるアフェレンコイデス科は、イネシンガレセンチュウ、マツノザイセンチュウといった農林業害虫を含むことから、重要な線虫の一つと考えられています。

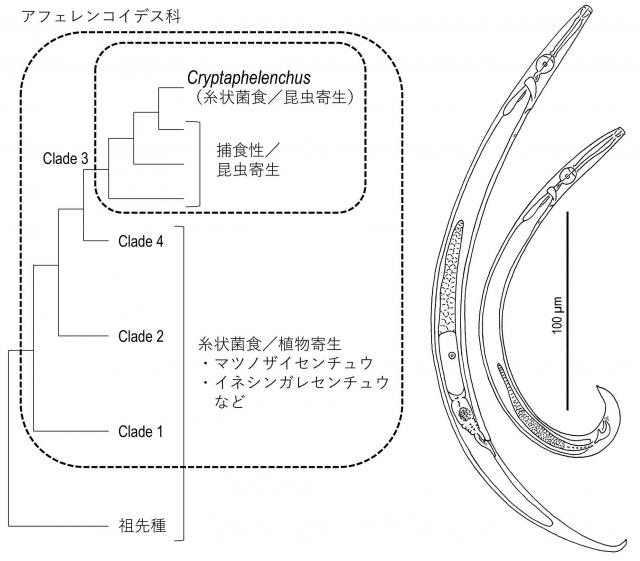

この科は、遺伝的に四つの系統群(Clade1-4)に分けられます(参考図)。そのうち三つ(Clade1,2,4)は、糸状菌食、植物寄生種によって構成されており、多くの害虫種が含まれます。これに対して残りの1グループ(Clade3)は、糸状菌食性から進化した線虫捕食性種、昆虫寄生種、さらには線虫捕食性や昆虫寄生から糸状菌食性を再獲得したものといった多様な食性の線虫種によって構成されます。そして、これらの一部は、有害線虫種に対する生物防除資材として、またグループ全体が線虫の食性、生態的多様化、ゲノム進化研究の材料としての利用が期待されています。しかし、Clade3の線虫種は培養が難しいため、いくつかの線虫捕食種、昆虫寄生種を除いてこれまで培養系が作られておらず、実用的利用、研究材料化が十分には進められていませんでした。

【参考図】

図 アフェレンコイデス科の食性進化過程におけるCryptaphelenchus属の系統的位置づけと、新種、C.abietisの雌雄成虫。アフェレンコイデス科は、糸状菌食性種を祖先型として、植物、昆虫寄生、捕食へと食性の多様化が起こっている。この中で、Cryptaphelenchus属は捕食、昆虫寄生を経て糸状菌食性を再獲得したものであると考えられる。Cryptaphelenchus属は小型の糸状菌食性線虫種で、体長は 0.4mm以下である。他の糸状菌食性種とは大きく異なり、雌雄ともに直腸と肛門を持ないという、捕食、昆虫寄生種と共通した特徴を持つ。図は左が雌、右が雄。

研究内容と成果

本研究チームは、日本各地の色々な場所でさまざまな基質(枯木、堆肥、動物の糞や死体など、線虫の生息場所)、宿主昆虫から菌類や線虫を分離し、培養系の確立及び生態の解明を行うことにより、より多くの比較モデル生物種を研究材料化することを目指しています。この過程で行った筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所(長野県上田市)での昆虫嗜好性線虫調査において、樹木園内のシラビソ倒木とそこから羽化脱出したトドマツノコキクイムシ虫体から、未記載線虫種が分離されました。この線虫を分子系統解析し、形態的特徴の観察を行った結果、Cryptaphelenchus属の新種であることを確認し、Cryptaphelenchus abietisとして記載しました。種名はこの線虫が生息する樹木(シラビソ)の学名、Abies veitchiiに由来します。

Cryptaphelenchus属は、アフェレンコイデス科の中の多様な食性を持つグループ(Clade3)に属します。グループ内での系統的位置づけ、生態的特性(食性と昆虫利用様式)から、糸状菌食を祖先とし、捕食性への転換→昆虫寄生性の獲得→捕食性の喪失とそれに伴う糸状菌食性の再獲得という複雑な進化過程を経て成立したグループだと考えられました。これに加えて、肛門と直腸を欠失するという、このグループの昆虫寄生種の生理的特徴を反映した形態的特徴を持っていました。

また、複数の糸状菌種を用いて培養を試みたところ、線虫類の代表的な食餌菌として利用される灰色カビ病菌、木材穿孔性甲虫に多く付着している青変菌などで、安定的に培養できることが確認され、実際に培養株が確立されました。これは、難培養性といわれるCryptaphelenchus属の長期的培養株確立をした最初の例となります。

今後の展開

本研究チームは、この研究で得られたC. abietis培養株と、これまでの研究において得られているClade3に属する他の線虫培養株を用いて、これら線虫種の食性とそれに関連する栄養生理的特性の進化過程を明らかにするべく、研究を進めています。アフェレンコイデス科は、細菌食性を除くほぼすべての食性群を持つ線虫グループです。その中でも特に複雑な食性進化過程を経たCryptaphelenchus属について、生態、ゲノム、発現遺伝子など多面的な解析を行うことを考えています。これにより、アフェレンコイデス科の進化過程だけでなく、この科に含まれる重要農林業害虫の摂食、寄生性に関する知見が得られるとともに、グループ全体を用いた進化研究モデル系としての利用可能性が広がることが期待されます。

用語解説

注1)線虫

線形動物門(Nematoda)に含まれる無脊椎動物の総称。通常、糸状の形をしており、長さは1mm以下のものから数メートルのものまで存在する。寄生、捕食、微生物食など食性の幅も広く、地球上のほぼすべての環境に生息すると考えられている。調査が進んでいないため、推定種数に統一見解はないが、昆虫よりも種数が多いという試算もある。

研究資金

本研究は、科研費(20H03026)「森林昆虫の多様性研究の新展開:駆動力としての昆虫関連微生物の存在意義の検証(代表:名古屋大学・梶村恒准教授)」研究プロジェクトの一環として実施されました。

掲載論文

題名:Cryptaphelenchus abietis n. sp. (Tylenchomorpha: Aphelenchoididae) isolated from Cryphalus piceae (Ratzeburg) (Coleoptera: Scolytinae) emerged from Abies veitchii Lindl. (Pinaceae) from Nagano, Japan.(長野県のシラビソ枯死木から脱出したトドマツノコキクイムシより分離した新種線虫、Cryptaphelenchus abietis)

著者名:Kanzaki N1, Ekino T2, Degawa Y.3

1森林総合研究所関西支所 2明治大学農学部 3筑波大学生命環境系/山岳科学センター菅平高原実験所

掲載誌:Nematology

掲載日:2021年6月14日(オンライン先行公開)

DOI:http://dx.doi.org/10.1163/15685411-bja10112

| お問い合わせ先 |

研究担当者: 広報担当者: 森林総合研究所 企画部広報普及科広報係 |

関連資料

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.