研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2021年 > ウイルスと寄生蜂とイモムシ 3者の相互作用が育んだ蜂殺し遺伝子の発見

ここから本文です。

![]()

2021年7月29日

国立大学法人 東京農工大学

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

国立研究開発法人 農研機構

ウイルスと寄生蜂とイモムシ

3者の相互作用が育んだ蜂殺し遺伝子の発見

国立大学法人東京農工大学大学院農学研究院生物制御科学部門の仲井まどか教授と国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の高務淳主任研究員、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の立石剣リスク管理部部長、渡邊和代契約研究員らで構成された研究チームは、バレンシア大学(スペイン)、サスカチュワン大学(カナダ)、安東大学(韓国)との共同研究により、寄生蜂に対抗するために昆虫や昆虫に感染するウイルス(注1)が持っている、全く新しい遺伝子を発見しました。この成果により、今後、寄生蜂を用いた新たな害虫防除技術の開発や、ウイルス学、進化学への貢献が期待されます。

現状

昆虫は寄生蜂やウイルスなど、様々な天敵にさらされます。寄生蜂は昆虫に寄生して昆虫の体を食べて成長し、最終的に寄生した昆虫を殺してしまいます。ウイルスは昆虫に感染し、同様に昆虫を死に至らしめます。これら寄生蜂やウイルスが寄生、感染することにより昆虫の増加が抑制されることから、農作物や森林の害虫防除に利用されています。このような天敵は、宿主に寄生する能力を進化させていますが、昆虫側も天敵に対抗する戦略を進化させています。一方、同じ昆虫を宿主とする天敵同士の間には、宿主をめぐる競争が勃発します。

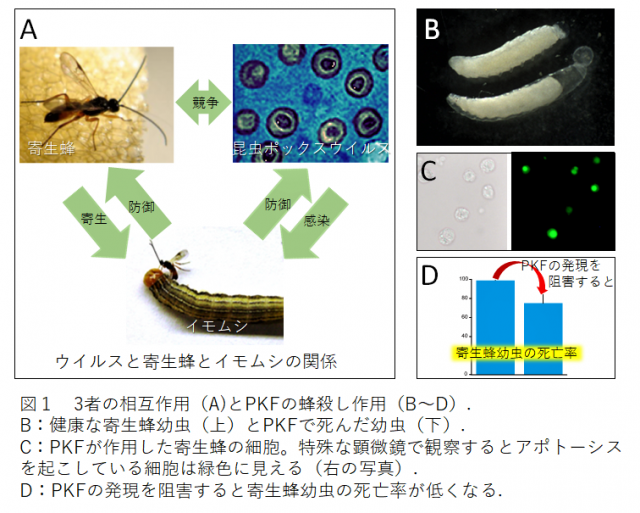

今回研究に使用した、同じイモムシを宿主とする寄生蜂と昆虫ポックスウイルス(EPV)(注2)は、宿主という資源をめぐる競争関係にあり(図1)、EPVに感染したイモムシの体内では、寄生蜂幼虫が死ぬこと、その原因は、タンパク質であることを研究チームは突きとめていました。しかしそのタンパク質をコードする遺伝子や、その遺伝子と類似する遺伝子が生物やウイルスにどの程度分布しているのかということ、寄生蜂が死に至るしくみはわかっていませんでした。

研究体制

東京農工大学、森林総合研究所、農研機構、バレンシア大学(スペイン)、サスカチュワン大学(カナダ)、サスカトーン研究開発センター(カナダ)、安東大学(韓国)

本研究の一部はJSPS科研費 基盤研究(A)21H04723、挑戦的萌芽研究15K14894、基盤研究(B)14360200、24380035の助成を受けて行われました。

研究成果

寄生蜂への新たな免疫機構研究チームは、EPVが寄生蜂を殺すタンパク質(殺蜂タンパク質)遺伝子をゲノムにコードしていることを発見し、寄生蜂(Parasitoid)を殺す因子という意味で、Parasitoid Killing Factor(PKF)遺伝子と命名しました。EPVに感染した宿主(イモムシ)ではPKFが宿主体液中に蓄積し、同一個体に寄生した寄生蜂にアポトーシス(注3)を起こさせて殺すことを明らかにしました(図1)。EPVは寄生蜂を殺すことで、寄生蜂との資源競争に勝つのです。PKF遺伝子は、ウイルスと昆虫との間や、異なるウイルスとの間で遺伝子水平伝播(注4)し、複数種のウイルスと昆虫に広く分布していました。これら昆虫のPKFも、EPVのPKFと同様の機能を持ち、PKFの発現(注5)を阻害すると寄生蜂の死亡率が減少しました(図1)。今まで昆虫は、寄生蜂に対して主に宿主の細胞性の免疫機構によって寄生蜂に対抗しているとされていました。しかし、研究チームは、細胞性の免疫機構に加えて、体液中に分泌されるエフェクター(注6)(この場合、PKF)が寄生蜂への防御機構として働いていることを世界で初めて明らかにしました。寄生蜂への新たな免疫機構の発見です。

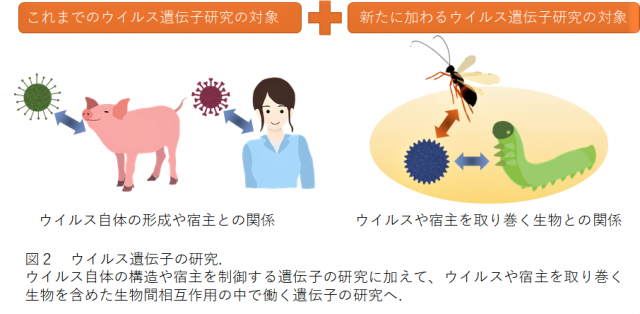

ウイルス研究の新たな方向性本研究の新しさは、これに留まりません。ウイルス学では、宿主とウイルスの関係を研究してきました。その結果は、コロナウイルスワクチン開発等のように我々人類の生活や存続に重要な成果へとつながっています。それゆえ、ウイルスの研究は宿主に作用する分子や、ウイルス自体を形作る分子の研究に集中しています。しかし、本研究では、そのような分子ではなく、昆虫ウイルスの競争相手である寄生蜂に直接作用する分子を発見しました 。この発見は、ウイルスが生態系の一員であることを強く示しています。ウイルスが、自身を取り巻く生物間相互作用の中で働く遺伝子を持っていることの発見であり(図2)、今後のウイルス学における研究の方向性を変える潜在性を持っています。

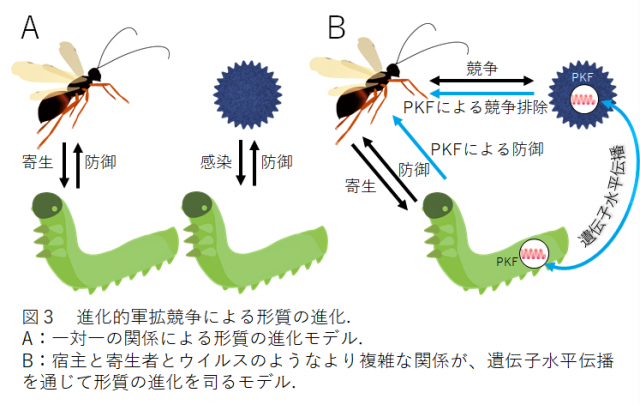

進化学の新たな概念寄生者と宿主は、寄生能力とその対抗戦略を進化的軍拡競争(注7)によって獲得してきました。これまで、進化的軍拡競争は、寄生者と宿主の一対一の関係において議論されてきました。ところが本研究では、ウイルスと寄生蜂の宿主昆虫をめぐる競争関係 と、宿主昆虫と寄生蜂の敵対関係が絡み合い、ウイルスと宿主昆虫は、遺伝子水平伝播によって寄生蜂への対抗戦略を獲得したことが明らかになりました。すなわち、本研究は、寄生者と宿主の一対一の関係だけでなく、より複雑な生物間相互作用の中での進化的軍拡競争を論じる必要があることを物語っています(図3)。

今後の展開

本研究の成果を基盤として、PKF以外の殺蜂タンパク質の探索や、より詳細な殺蜂機構の解明等を遂行することで、寄生蜂の寄生能力を拡大したり増強したりして、害虫防除技術の高度化を図ることができます。また、我々人や動物、植物等のウイルスも含め、広くウイルス学の発展に寄与します。さらに、進化学に新しい概念を提供し、新たな進化学の展開が期待されます。

用語解説

注1)昆虫のみを宿主とするウイルスで、脊椎動物等には感染しない。(元に戻る)

注2)チョウや甲虫、バッタなど、昆虫のみに分布する大きなウイルス。DNAを遺伝情報として持ち、数百の遺伝子を持つ。(元に戻る)

注3)細胞に内在する一連の反応系により引き起こされる細胞の死。細胞の自殺とも例えられる。(元に戻る)

注4)通常、遺伝子は親から子へと受け継がれるが、親子関係でない個体間や他生物間において遺伝子が伝播すること。(元に戻る)

注5)遺伝子の情報が、細胞で機能するタンパク質に変換される過程のこと。(元に戻る)

注6)生体機能を司る分子と反応し、その機能を制御する分子。(元に戻る)

注7)生物間の敵対関係を通じて、ある形質とそれに対抗する形質が共進化すること。(元に戻る)

掲載誌・論文

本研究成果は、Science(7月30日付)に掲載されます。

URL:https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.abb6396

| お問い合わせ先 |

研究担当者: 広報担当者: 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 企画部広報普及科広報係 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 生物機能利用研究部門研究推進部研究推進室 |

関連資料

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.