研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2021年 > その靴、掃除しました?高山域への外来植物の持ち込みの抑止は訪問者の無知識・無関心ではなく無行動が障壁に

ここから本文です。

![]()

2021年9月7日

国立大学法人 東京農工大学

国立研究開発法人 国立環境研究所

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

その靴、掃除しました?高山域への外来植物の持ち込みの抑止は訪問者の無知識・無関心ではなく無行動が障壁に

国立大学法人東京農工大学大学院農学府自然環境保全学専攻 西澤文華氏(2020年3月修士課程修了)、同大学院農学研究院自然環境部門 赤坂宗光准教授、国立研究開発法人国立環境研究所 久保雄広主任研究員、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 小山明日香主任研究員の研究グループは、中部山岳国立公園・立山駅構内での訪問者を対象とした調査から、高山帯・亜高山帯への訪問者の約7.8%の靴に外来植物のタネが付着していたこと、外来植物の持ち込みを抑止するうえでの障壁は、持ち込まれた外来植物が引き起こし得る問題などに対する訪問者の知識や問題意識の欠如ではなく、問題意識が入山前の靴の清掃という実際の対策行動に繋がっていないことにあることを明らかにしました。この成果により、今後、高山帯・亜高山帯への外来植物の持ち込みを抑止する対策が進むことが期待されます。

本研究成果は、Journal of Environmental Management(Volume298,11月15日付)の掲載に先立ち、8月24日にオンライン公開されました。

論文タイトル:Disconnection between conservation awareness and outcome: Identifying a bottleneck on non-native species introduction via footwear

URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721015012

研究背景(現状)

外来植物は、⽣態系や、経済活動、我々の健康に深刻な問題を引き起こしています。この問題の究極的な対策は、外来植物の持ち込みを防⽌することです。外来植物の持ち込みは、多くの場合、歩⾏者の⽴ち⼊りを禁⽌することで防⽌できます。歩⾏者は、⾐類や靴にタネが付着した状態で移動することで意図せずに外来植物を持ち込んでしまうことがあり、この意図しない持ち込みが外来植物の⾃然地域への主な経路の⼀つとなっています。また、歩⾏者は⾞両よりも⾃然地域の奥深くに⼊り込むこともできます。これらの観点からは、国⽴公園などの⽣物多様性・⽣態系が豊かな地域では歩⾏者の⽴ち⼊りを制限することが望まれますが、そのような場所は登⼭やハイキングを含む質の⾼い⾃然体験の場でもあります。つまり、⾃然体験の場でもある国⽴公園などの地域では、歩⾏者の⽴ち⼊りを完全に制限できないため、利⽤者を受け⼊れつつ、外来⽣物の侵⼊を防ぐ対策が必要になります。しかし、訪問者が意図せずに持ち込んでしまうのタネの量や、タネを持ち込んでいる訪問者の外来植物についての知識や問題意識の程度、有効な持ち込み防⽌対策として期待される訪問前の靴の清掃をしている訪問者の割合、そしてこれらの関係についての定量的な知⾒は殆どありませんでした。

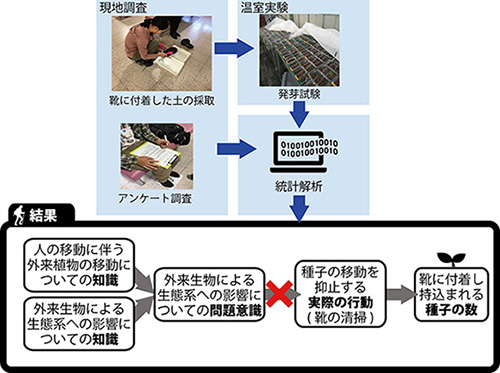

研究方法

著者らは、この知⾒の⽋如を補うべく、⾼⼭帯・亜⾼⼭帯の⼊り⼝となる中部⼭岳国⽴公園・⽴⼭駅構内で訪問者に協⼒いただき、各訪問者の靴に付着する⼟(タネが含まれる可能性がある)を採集し、併せて各個⼈の外来⽣物の問題に対する知識や問題意識の程度、および知識を形成した情報源をアンケート調査しました。また採取した⼟サンプルを、温室で撒きだし、発芽させることで含まれている⽣きたタネの量を⾒積もりました。

研究体制

本研究は東京農⼯⼤学⼤学院農学府⾃然環境保全学専攻の⻄澤⽂華⽒(2020年3⽉修了課程修了)と、同⼤学院農学研究院⾃然環境保全学部⾨の⾚坂宗光准教授、国⽴研究開発法⼈国⽴環境研究所の久保雄広主任研究員、国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構森林総合研究所の⼩⼭明⽇⾹主任研究員による共同研究として、サンプル提供・アンケート回答くださった皆様と⽴⼭⿊部貫光株式会社、富⼭県 ⽴⼭カルデラ砂防博物館 ⽩⽯俊明⽒などのご協⼒のもと⾏われました。本研究の⼀部はJSPS科研費16K21027,19H04317の助成を受けました。

研究成果

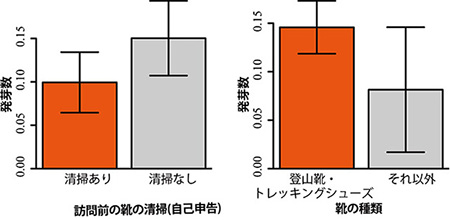

収集したうち有効な344⼈の訪問者の⼟サンプルのうち27サンプル(7.8%)に発芽可能なタネが含まれていました。発芽した44個体のうち、種同定できた6種は全て⽴⼭には本来⽣育していない植物でした。つまり、少なくとも7.8%の訪問者の靴に発芽可能な外来植物のタネが付着していたことになります。また、アンケート回答者のうち、81.4%がヒトによる外来植物のタネの移動が起きることを知っていると回答し、93.3%が外来⽣物の侵⼊がもたらす影響について「よく知っている」あるいは「やや知っている」と回答していました。同様に、外来⽣物の侵⼊がもたらす影響が「とても問題である」あるいは「やや問題である」と答えた割合は93.3%でした。⼀⽅、実際に環境を守る⽬的で前回靴を使⽤してから今回の訪問までに靴を清掃したと回答した割合は3.8%でした(注1)。これらの結果を統計分析すると、外来⽣物に関わる知識を持つ訪問者ほど、外来⽣物が引き起こす問題に問題意識を持つ傾向が確認されたものの、⾼い問題意識は必ずしも対策⾏動(環境を守るために訪問前に靴を清掃すること)を促進するものでないことが分かりました(図1)。また、訪問前に靴を清掃したヒトから採取した⼟サンプルから発芽した数は、靴を清掃しなかったヒトのそれの約半分(52.8% 注2)でした。以上から、外来植物がもたらす被害についての問題意識を持っていても、実際にその抑⽌に繋がる⾏動(靴の訪問前の清掃)をとっていないことが、外来植物の持ち込みを抑⽌するうえでの障壁となっていることがわかりました。外来植物の侵⼊がもたらす影響についての知識を、多くの回答者がテレビを通じて得ていたことから、テレビを介した情報提供だけでは、この問題意識と実際の⾏動のズレを解消することが難しいと考えられました。加えて、登⼭靴・トレッキングシューズを履いていた訪問者の⼟サンプルからは、それ以外の靴(スニーカー等)を履いていたヒトの⼟サンプルよりも発芽数が多く(図2)、統計学的な補正を⾏うと2.3 倍になると推定されました。複雑な形状の底⾯(ソール)の靴を履いて⾃然地域を訪れる時は特に、丁寧に靴を清掃することが望まれます。

図1:全体概要

図2:⼀⼈当たりの発芽数の条件による違い

今後の展開

タネが付着しているヒトの割合は7.8%と必ずしも多くないように⾒えますが、⽴⼭の場合、年間約930,000⼈(2017年実績)が訪問しており、決して少なくない数のタネが⾼⼭帯・亜⾼⼭帯に持ちこまれていることが推測されます。⽴⼭に限らず、国⽴公園を始めとした⼈気のある⼭岳地域は多くの訪問者を迎えています。他の地域での実態の調査と併せて、問題意識―実際の⾏動のギャップの存在を踏まえた、効果的な抑⽌策を検討し実施することで、 (亜)⾼⼭域への外来植物の持ち込みの抑⽌が効果的に進むことが期待されます。

用語解説

(注1)環境を守る⽬的以外(靴を⻑持ちさせたいからなど)も含めて靴を清掃したヒトの割合は43.9%(元に戻る)

(注2)その他の要因の効果を統計的に補正した場合の違い(元に戻る)

| お問い合わせ先 |

研究担当者: 広報担当者: 森林総合研究所 企画部広報普及科広報係 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.