研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2022年 > カキの受粉に野生のコマルハナバチが大きく貢献 ―野生の花粉媒介昆虫を活用した省力的な栽培に向けて―

ここから本文です。

![]()

2022年7月1日

農研機構

島根県農業技術センター

森林総合研究所

カキの受粉に野生のコマルハナバチが大きく貢献

―野生の花粉媒介昆虫を活用した省力的な栽培に向けて―

受粉が必要な果樹・果菜類の栽培で、野生の花粉媒介昆虫1)が役立っていることは知られていますが、その実態には不明な点が多くありました。農研機構は野生の花粉媒介昆虫を積極的に活用するための調査マニュアルを開発し、その研究の中でカキ2)の花粉媒介に野生昆虫のコマルハナバチ3)が全国的に大きく貢献していることを明らかにしました。生産現場における野生の花粉媒介昆虫の貢献を把握することによって、飼養の花粉媒介昆虫として導入されているセイヨウミツバチの巣箱数を地域単位で適正化でき、省力的な栽培が可能になります。

受粉が必要な果樹・果菜類の栽培においては、生産を安定させるために人工授粉やミツバチの巣箱の導入が行われています。一方で、野生の花粉媒介昆虫も受粉に役立っていることが知られていますが、その実態は不明な点が多く、十分に活用されてきませんでした。農研機構はその調査手法を開発し、生産者にも利用可能な「果樹・果菜類の受粉を助ける花粉媒介昆虫調査マニュアル増補改訂版」として令和4年3月に公表しましたが、一連の調査・研究を進める中で、全国的なカキの花粉媒介昆虫相が初めて明らかとなり、野生のハナバチ類が果たしている役割が解明されました。

カキは、雄花から運ばれた花粉が雌花に受粉することで種子が形成され着果率が向上します。そのためカキの栽培では着果を安定化させるために、しばしばセイヨウミツバチが花粉媒介昆虫として導入されています。カキには野生の花粉媒介昆虫も訪花することが知られていましたが、その実態はこれまで明らかではありませんでした。

農研機構は、島根県農業技術センター、森林総合研究所と共同で、東北地方から九州地方にわたってカキの訪花昆虫を調査し、飼養昆虫のセイヨウミツバチに加え、野生昆虫のコマルハナバチが主要な訪花昆虫であることを明らかにしました。主要な甘柿品種である「富有」の着果率は、コマルハナバチが1回でも雌花に訪花すると大幅に向上し、複数回の訪花によってさらに高まりました。両種が1回の訪花でめしべに付着させる花粉数はほぼ等しいことから、「富有」の安定した着果のためには、これらのハチによる複数回の訪花が効果的であることが明らかになりました。

今後、マニュアルを活用して個々のカキ園における野生の花粉媒介昆虫の訪花状況を把握することで、地域単位で導入すべきセイヨウミツバチの巣箱数を適正化でき、コマルハナバチのような野生の花粉媒介昆虫を活用した省力的な栽培が可能になります。

カキ雌花に訪花するコマルハナバチ

開発の社会的背景

世界の主要な農作物の75%以上は昆虫類や鳥類・哺乳類などの花粉媒介者の働きに依存しています。農研機構による2015年の試算では、このような送粉サービス4)が介在する農作物の農業生産額は約4,700億円に相当するとされ、花粉媒介者の働きの解明は農業分野における大きな課題でした。果樹・果菜類の栽培においては、野生の花粉媒介昆虫の役割について不明な点が多いまま、しばしば補助的な人工授粉やミツバチの巣箱導入が行われています。労働力や経費をより効率的に用いた生産を実現するためには、野生の花粉媒介昆虫の働きを解明し活用する必要があります。農研機構は共同研究機関とともに、野生の花粉媒介昆虫相を把握する標準的な調査手法を開発し、生産者にも利用可能な「果樹・果菜類の受粉を助ける花粉媒介昆虫調査マニュアル増補改訂版」を令和4年3月に公表し、野生の花粉媒介昆虫の調査を進めています。

研究の経緯

花粉媒介昆虫の調査方法を開発する過程で、カキを含む果樹の花粉媒介昆虫相が明らかになりました。カキについては、従来から花粉媒介昆虫はミツバチ類と考えられてきたため、多くのカキ園では受粉を促進する目的で開花期にセイヨウミツバチの巣箱が導入されています。一方、カキにはコマルハナバチを含む野生ハナバチ類の訪花も報告されています。しかし全国的な調査は実施されておらず、わが国におけるカキの花粉媒介昆虫相とそれらの役割について全体像は明らかではありませんでした。今回、農研機構は島根県農業技術センター、森林総合研究所と共同で、全国各地のカキ園で訪花昆虫を調査しました。また、主要な甘柿品種である「富有」を用いて、訪花昆虫がめしべに付着させる花粉数や、受粉と着果率の関係についても調べました。

研究の内容・意義

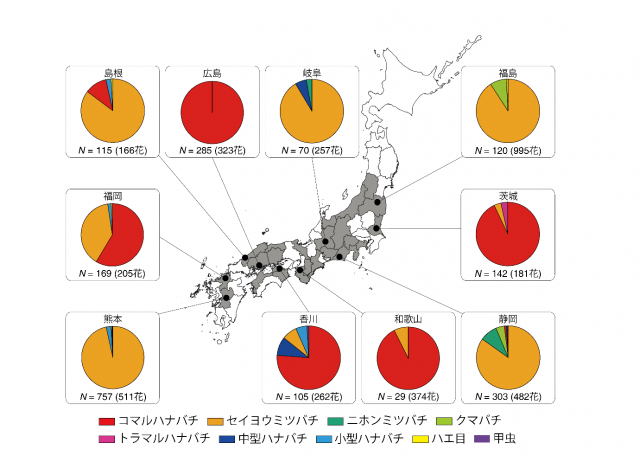

- カキ生産量が多い県の中から10県(北から順に福島県、茨城県、静岡県、岐阜県、和歌山県、広島県、島根県、香川県、福岡県、熊本県)のカキ園において、訪花昆虫の種類や訪花回数を調査した結果、飼養昆虫のセイヨウミツバチに加え、野生昆虫のコマルハナバチがカキの主要な訪花昆虫であることがわかりました(図1)。

- セイヨウミツバチの巣箱を導入している園地においてもコマルハナバチが主な訪花昆虫である事例(茨城県の調査カキ園)や、巣箱を導入していないのにセイヨウミツバチが訪花する事例(岐阜県の調査カキ園など)が見られました(図1)。これは、セイヨウミツバチの採餌行動範囲は半径数km以上と広範囲に及び、巣箱を導入した場合でも当該のカキ園より遠方の別のカキ園や他種の花を利用することがあることが原因と考えられます。

- セイヨウミツバチとコマルハナバチの花粉媒介効率は同等でした。両種が1回の訪花でめしべに付着させた花粉数は調査園や年次による変動がありますが、いずれもおよそ10~30粒でした。カキについて1回訪花による付着花粉数が明らかになったのは、今回の調査が初めてです。

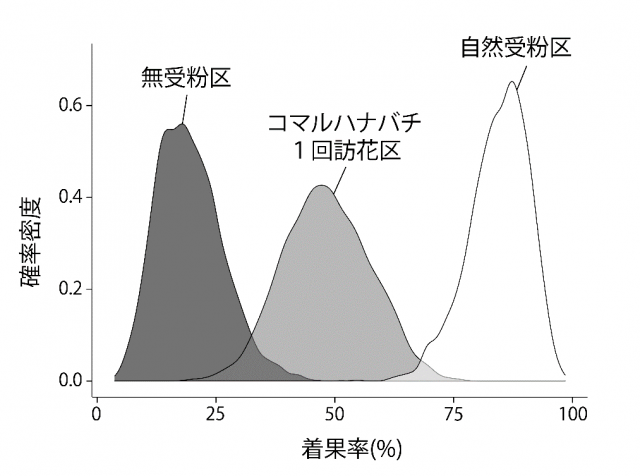

- 「富有」が十分に着果するためには、セイヨウミツバチやコマルハナバチによる複数回の訪花が効果的であることが明らかになりました。コマルハナバチが雌花に1回だけ訪花した場合の着果率は約50%で、雌花を袋で覆った無受粉区と比較すると高い着果率でした。雌花を自由に訪花できる自然受粉区ではさらに着果率が高まりました(図2)。

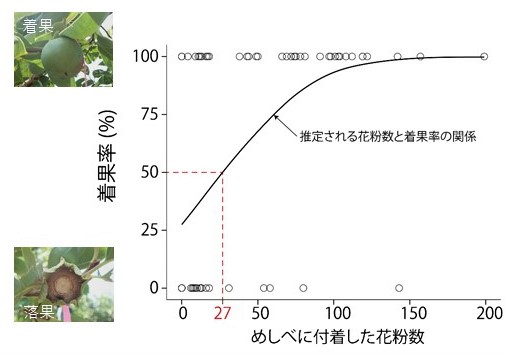

- 「富有」では、めしべに約27粒の花粉が付着すると、理論上の着果率が50%と予想されました(図3)。この値はめしべに付着した花粉数と着果率の関係から推定したもので、コマルハナバチやセイヨウミツバチが1回訪花したときにめしべに付着させる花粉数とほぼ一致しました。また、80%以上の着果率を得るには、計算上およそ70粒以上の花粉がめしべに付着する必要があることもわかりました。

図1 カキの雌花における訪花昆虫の種群

すべての調査園で、コマルハナバチかセイヨウミツバチが主要な訪花昆虫でした。令和2年度のカキの生産面積が上位の都道府県を地図中にグレーで示しました。なお、茨城県の調査園にはセイヨウミツバチの巣箱が導入されていましたが、他の調査園にはいずれも導入されていませんでした。図中のNは観察された昆虫の訪花回数、花数は30分間調査した雌花の「のべ数」です。

図2 受粉が着果率に及ぼす効果

このグラフは、各処理区の実験結果から推定した着果率の確率密度分布です。例えば、コマルハナバチ1回訪花区では、着果率(横軸)が50%付近のとき、確率密度(縦軸)が最大になっています。これは、コマルハナバチ1回訪花区では着果率50%前後という事象が最も起こりやすいことを示しています。各処理区の着果率は、無受粉区(約20%)<コマルハナバチ1回訪花区(約50%)<自然受粉区(約90%)と推定されました。この結果は、無受粉区はほとんど着果しないのに対し、コマルハナバチが1回訪花すると着果率が向上し、自然受粉区ではさらに高い着果率となることを意味します。

本実験においては、無受粉区では開花前から「富有」の雌花(30花)を袋がけすることで受粉が起こらないようにしました。コマルハナバチ1回訪花区では、袋がけしておいた雌花(29花)が開花したら袋を外し、コマルハナバチが1回訪花した直後に再度袋がけしました(他の昆虫は訪花していません)。自然受粉区の雌花(30花)は袋がけせず、自由に訪花させました(野生昆虫だけではなく、飼養昆虫であるセイヨウミツバチによる訪花も少ないながら含まれます)。

図3 「富有」のめしべに付着した花粉数と着果率

図中の○は調査した雌花(88花)を表しています。それらすべての雌花について、着果したかどうかは縦軸(0%=落果、100%=着果)から、その雌花のめしべに付着していた花粉数は横軸の数値から、それぞれ読み取ることができます。○の分布より、めしべに付着した花粉数が多いときに着果しやすいことがうかがえます。

図中の曲線は調査結果である○から計算したロジスティック回帰曲線です。この曲線を参照することで、めしべに付着した花粉数から着果率を推定することができます。計算上、27粒の花粉がめしべに付着したとき、着果率が50%になることがわかります。

今後の期待

今回の研究成果から、カキ園の訪花昆虫を調査してコマルハナバチの頻繁な訪花が認められた場合には、セイヨウミツバチの巣箱を導入しなくても十分な着果率が期待できることがわかりました。野生の花粉媒介昆虫を活用した省力・省コスト果樹栽培を実現するためには、カキ園ごとにそれらの訪花状況を把握し、地域単位でセイヨウミツバチの巣箱の必要性や適切な導入数を見きわめた上で、メリハリの効いた受粉管理が望まれます。令和4年3月に農研機構が公表したマニュアルには、カキを含む6種類の果樹・果菜について、花粉媒介昆虫の調査方法や主要な訪花昆虫の写真等を掲載しています。このマニュアルを利用することで、初心者の方でも簡単に花粉媒介昆虫の訪花状況を調査できることから、多くの果樹園で野生の花粉媒介昆虫の活用が進むことが期待されます。

用語の解説

1)花粉媒介昆虫

植物の花粉を運んで受粉の手助けをする昆虫のことで、「送粉昆虫」とも呼ばれます。これらと似た用語に「訪花昆虫」があります。こちらは花を訪れる昆虫全般のことで、雄花のみあるいは雌花のみしか訪花しないなど、受粉に寄与しない昆虫も含まれます。(元に戻る)

2)カキの着花および着果特性

カキは一本の木の中で雌花と雄花が別々に咲きます。しかし、ほぼ雌花のみを咲かせる栽培品種も多いため、これらの品種の近傍には必要に応じて雄花を多く咲かせる受粉用の別品種を植栽することが一般的です。そうすることで、雄花と雌花を訪花する昆虫により雌花が受粉し、種子の形成に伴い着果率も向上します。カキは単為結果(種子植物において、受精なしで無核(種なし)の果実が形成される現象)もしますが、その程度は品種によって異なります。甘柿の代表的な品種である「富有」は単為結果力があまり高くないことから、受粉なしでは安定した着果が望めません。一方、渋柿の代表的な品種である「平核無(ひらたねなし)」などは単為結果しやすい品種です。(元に戻る)

カキの雄花(左:「禅寺丸」)と雌花(右:「富有」)

雄花は集合して着くのに対し、雌花はまばらに着きます(写真右の赤丸内)。

3)コマルハナバチ

本州・四国・九州・屋久島・朝鮮半島に分布するミツバチ科マルハナバチ属のハナバチです。働きバチの体長は8~16ミリメートルで、4~7月に活動します。平地から山地まで広く分布し、個体数も多いマルハナバチです。セイヨウミツバチと比べるとやや大型の個体が多く、体が丸みを帯びており、体毛が長く、カキによく訪花する働きバチは全体に黒色(お尻はオレンジ色)であることから、見分けやすいです。(元に戻る)

4)送粉サービス

花粉を運ぶ昆虫等(送粉者)が農業生産にもたらす便益を意味し、生態系サービス(食料や水の供給、気候の安定など自然から得られる恵み)を構成する要素のひとつです。(元に戻る)

参考資料

- Kamo T, Nikkeshi A, Inoue H, Yamamoto S, Sawamura N, Nakamura S & Kishi S. (2022) Pollinators of Oriental persimmon in Japan. Applied Entomology and Zoology.(外部サイトへリンク)

- 農研機構2022年3月28日プレスリリース「農地で花粉を運ぶ昆虫を簡単に調査 -「花粉媒介昆虫調査マニュアル」増補改訂版を公開-」(外部サイトへリンク)

マニュアル掲載URL(外部サイトへリンク)

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

関連資料

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.