研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2022年 > シカを捕獲した地域では確かに林業被害が減少する —地域ごとに捕獲の効果を正しく評価し、捕獲数を決める—

ここから本文です。

![]()

2022年9月6日

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

シカを捕獲した地域では確かに林業被害が減少する

—地域ごとに捕獲の効果を正しく評価し、捕獲数を決める—

ポイント

- 熊本県では、シカの捕獲数が多い地域ほど被害がより減少していることから、これらの地域では捕獲によって被害軽減に成功したといえます。

- ただし県全体では被害は減少していないことから、特定の地域で精力的に捕獲を行っても、周辺地域全体の被害軽減にはつながっておらず、地域ごとに捕獲計画を考える必要があります。

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所と熊本県林業研究・研修センターの研究グループは、ニホンジカ(以下シカ)の積極的な捕獲を実施した地域では、確かに林業被害軽減につながることを実証しました。熊本県全域を対象にシカの捕獲数、密度、林業被害の程度を解析したところ、林業被害の増減傾向には地域差がみられ、多く捕獲した地域ほど生息密度が減少し、それに伴って被害が減少していました。捕獲が被害軽減に与える効果について、これまで小さなスケール(林分単位)で検証した例はありましたが、都道府県レベルの広いスケールで検証した研究は世界的にも少なく、非常に重要な知見です。

本研究は捕獲が被害軽減に有効な手段であることを示しています。一方、捕獲数が十分でなかった地域では被害が増加したため、県全域でまとめると被害の減少は認められませんでした。つまり、捕獲の効果がおよぶ地理的範囲には限界があるといえます。このことから、都道府県レベルで広域的な被害軽減を目指す際には、都道府県という広い単位だけで捕獲数を決めるのではなく、小エリアに分割し、エリアごとに目標とする捕獲数の下限を決めて実施・評価する必要があります。

本研究成果は、2022年7月13日にThe Journal of Wildlife Management誌で公開されました。

背景

シカによる農林業被害は深刻で全国の被害総額は年間100億円以上と見積もられており、効率的、効果的に被害を減少させることが喫緊の課題となっています。全国で年間60万頭のシカが捕獲されていますが、捕獲は被害減少にどれほどの効果をもたらしているのでしょうか。

熊本県では、県の都市部を除いたほぼ全域でシカによる林業被害やシカの捕獲個体数、そして生息密度を調べています。そこで、これらのデータを組み合わせることで、1)シカの捕獲が林業被害の減少につながっているのか、2)その過程として捕獲によって生息密度は減少しているのかを探りました。

内容

「シカを捕れば被害が減る」。当たり前のように聞こえますが、これまで被害の増減に対する捕獲の効果は小さな林分単位で実験されることはあっても、県全域等の広い範囲で評価した研究は海外も含めてほとんどありませんでした。この研究では、熊本県を184の地域(1地域は5km×5kmの25km2)に分割し、2009年から2017年までの各エリアの林業被害(立木本数に対する新規の剥皮や食害本数)やシカ生息密度の増減傾向、そしてシカの総捕獲数を調べました。

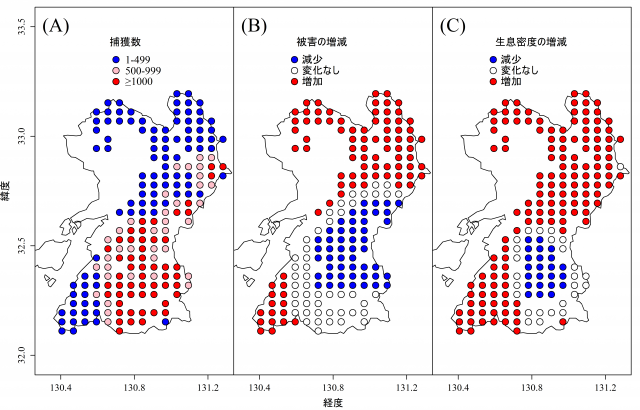

まずシカの捕獲数と被害の傾向を比較したところ*1、たくさん捕獲したエリア(図1A)ほど被害は減少していました(図1B)。そして、県南部ではたくさん捕獲されているエリアが多く、さらにシカの生息密度も減少(図1C)していました。これらの結果は、シカ捕獲により生息密度が減少し、結果として、捕獲が被害の軽減に効果的であることを示す重要な証拠です。

しかし、県全体としての被害件数には明らかな増減傾向は認められませんでした。たくさんのシカを捕獲したエリアで被害が減少した一方で、捕獲が少ないエリアではシカが増加し、被害も増加していたのです。つまり捕獲の効果がおよぶ地理的範囲には限界があり、一部の地域でたくさん捕獲しても、県全体としては効果が見えないことから、捕獲の効果がなかったという間違った評価をもたらす危険があることに注意する必要があります。

図1. 2009年から2017年の熊本県におけるシカの捕獲数(A)、林業被害の増減傾向(B)およびシカの生息密度の増減傾向(C)。

今後の展開

シカの捕獲は林業被害の減少に効果的ではあるものの、その効果がおよぶ地理的範囲には限界があります。県単位で必要な捕獲数を決めると、本研究の様に捕獲が一部の地域に偏ってしまう可能性があります。そこで、捕獲計画策定時に適切なエリア分けをおこない、そのエリアごとに必要な捕獲数を決めることで広域にわたる被害の減少につながるでしょう*2。本研究から25km2が管理の最小単位となり得ることがわかりましたが、より大きい範囲でも捕獲の効果がみられるかどうかを調べることは今後の課題です。現在シカ管理計画を策定し遂行している都道府県が広域的、長期的に行っている被害や生息密度、捕獲個体数のモニタリングは非常に重要であり、その結果を用いてこのように解析することで、捕獲という取組の成果を正確に評価することができます。

論文

論文名:Spatially biased reduction of browsing damage by sika deer through culling

著者名:Kei K. Suzuki, Masatoshi Yasuda, Miwa Sonoda

掲載誌:The Journal of Wildlife Management 86巻6号

DOI:10.1002/jwmg.22251

補足説明

*1. 被害調査等の結果を統計的手法で解析した結果、9年間の合計捕獲数が1000頭程度となったあたりから被害が減少し始める傾向が見られました。(元に戻る)

*2. 被害が減少し始めた「1000頭」は環境や元の個体数で変わるので、5kmメッシュあたり1000頭捕獲すれば被害が減るというものではありません。(元に戻る)

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.