研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2022年 > 夜空で密会するシギとハト ~鳥類の夜間渡りにおける驚きの種間関係を発見~

ここから本文です。

![]()

2022年12月7日

北海道大学

森林総合研究所

夜空で密会するシギとハト

~鳥類の夜間渡りにおける驚きの種間関係を発見~

ポイント

- 日中の生態が全く異なる2種の鳥類が夜間にペアで渡る現象を発見。

- 北海道室蘭と青森県津軽ではヤマシギの約17%がアオバトなどの他種と渡ることを解明。

- 夜空を渡る鳥類の知られざる種間関係の存在を示唆。

概要

北海道大学大学院地球環境科学研究院の先崎理之助教は、森林総合研究所の青木大輔研究員、北海道大学大学院農学院博士後期課程の北沢宗大氏、日本渡り鳥保全・研究グループの原星一氏と共同で、これまで夜間に単独で渡ると考えられていたヤマシギ*¹のうち一定数が、日中の生息環境や生態が異なるアオバト*²などの他種とペアになって渡ることを発見しました。

毎年、おびただしい数の鳥類が、遠く離れた繁殖地と越冬地の間を行き来する渡りを行います。タカの仲間や大型の水鳥などの一部を除き、多くの鳥類は、天敵からの捕食リスクが低く、気象条件が飛翔に適している夜間に単独で渡ることが知られています。しかし、夜空を渡る鳥類を識別することは難しく、夜間に渡る鳥類にどのような種間関係があるのかについては解明されてきませんでした。

こうした中で研究チームは、北日本の二カ所(室蘭鳥類観測所・津軽鳥類観測所)で、デジタル機器を用いた地上観察から夜空を渡る鳥類を識別する手法を確立し、ヤマシギと他種が2羽で一定の距離を保ちながら渡るという未知の現象を目撃しました。そこで、2021年10~11月に上記二カ所において、どのくらいのヤマシギが他種と一緒に渡るのかを調べたところ、観察された48羽のヤマシギのうち、約17%(8羽)が他種とペアになって渡っていました。ペア種の内訳は、アオバト(5羽)、キジバト(1羽)、オオコノハズク(1羽)、ツグミ属鳥類の1種(1羽)でした。ヤマシギは暗闇の中から単独で渡る他種のパートナーを見つけだして一緒に渡ることで、捕食者をいち早く見つけたり、目的地への飛翔距離を短縮したり、飛翔エネルギーを節約したりしている可能性があります。

なお、本研究成果は、2022年12月1日(木曜日)公開のEcology誌に掲載されました。

観察されたヤマシギ(左)とアオバトのペア(左写真)と、キジバトとヤマシギ(右)のペア(右写真)

背景

毎年、春と秋になると、多くの鳥類が北方に位置する繁殖地と南方に位置する越冬地の間を行き来する渡りを行います。タカの仲間やガン・ハクチョウ類に代表される大型水鳥、ヒヨドリなどの一部の小鳥は日中に渡りを行いますが、大部分の鳥類は、天敵からの捕食リスクが低く、気象条件が飛翔に適している夜間に単独で渡ることが知られています。

近年、気象レーダーを用いて渡り鳥を観測する技術が発展し、いつどこでどのくらいの鳥類が渡っているのかが急速に明らかになってきました。一方で、こうした技術を用いても、夜空を渡る鳥類の種を識別することは難しく、どんな種がどのように渡っているのか、異なる種の鳥類同士がお互いをどのように認識したり影響し合ったりしているのか、といったことは謎に包まれたままでした。

研究手法

研究チームは、地上から夜間に渡る鳥類を目視観察できる地点を二カ所(青森県・津軽鳥類観測所、北海道・室蘭鳥類観測所)発見し、双眼鏡やデジタルカメラを用いて夜間に渡る鳥類の識別と観察に取り組んできました。この過程で、ヤマシギがアオバトなどの他種とペアになって一定の距離(2~3m)を保ちながら渡る光景をしばしば目撃しました。異なる種による夜間でのペアまたは群れの渡りは、昼間に一緒に採食や移動を行う水鳥や一部のスズメ目鳥類で知られていますが、研究チームが目撃したヤマシギ及びヤマシギとペアになった種(ペア種)は、生息環境や行動等の生態が全く異なり、日中は互いに出会う可能性がほとんどありません。こうしたことから、2021年10~11月の夜間に上記二カ所の鳥類観測所において、通過するヤマシギのうちどの程度が他種と一緒に渡っているのかを調べました。

研究成果

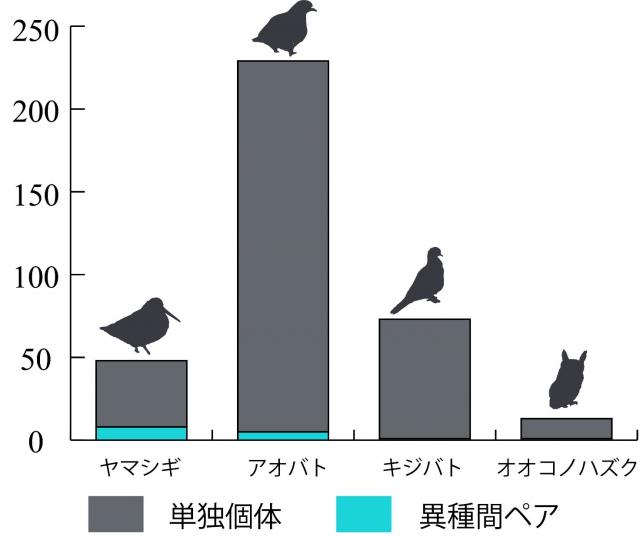

調査の結果、調査期間中に二カ所で観察された48羽のヤマシギのうち、約83%(40羽)は単独で渡っていましたが、約17%(8羽)は他種と一緒に2羽で渡っていました。ヤマシギとペアになっていた他種の内訳は、アオバト(5羽)、キジバト(1羽)、オオコノハズク(1羽)、ツグミ属鳥類の1種(1羽)でした。これまで知られていたように昼間に群れるツグミ属鳥類は夜間にも複数種の群れで渡っていましたが、アオバト、キジバト、オオコノハズクの異種間ペアの割合は、それぞれ約2%(5/229羽)、約1%(1/73羽)、約8%(1/13羽)とヤマシギより低く、ヤマシギ以外の他種と渡る個体は観察されませんでした(図1)。このことから、ペアを求めたのはヤマシギの方であり、ヤマシギが暗闇の中から単独で渡るパートナーを見つけだして、一緒に渡っている可能性が示唆されます。異種間ペアを形成する理由は今後の解明が待たれますが、日中に飛翔する鳥で示されているように、夜間においても一緒に渡ることでフクロウ類やハヤブサなどの捕食者をいち早く見つけたり、目的地への飛翔距離を短縮したり、飛翔エネルギーを節約したりできる可能性があります。

【参考図】

図1. ヤマシギ、アオバト、キジバト、オオコノハズクの異種間ペア(異なる2種が2羽で渡っていた)割合。縦軸は二カ所の観察地で観察された個体数の合計。ターコイズ色が異種間ペアを示す。

今後への期待

今回の研究から、これまで知られていなかった夜間に渡る鳥類の種間関係の存在が示唆されました。今後は上述のようなヤマシギによる異種間渡りがどのように、そしてなぜ生じているのかを解明するとともに、同様の現象が他種または他地域で生じているかどうかを解明することが求められます。渡り鳥は世界中で減少していることから、その減少が今回見つかったような種間関係にどのような影響を及ぼしているのかを明らかにする必要もあります。本研究をきっかけとして、夜空を舞台とした鳥類の多様な生態の研究の活性化が期待されます。

論文

論文名:Interspecific tandem flights in nocturnally migrating terrestrial birds(陸生鳥類の夜間渡りにおける異種間共飛行)

著者名:先崎理之1、青木大輔2、北沢宗大3、原星一4(1北海道大学大学院地球環境科学研究院、2森林総合研究所野生動物研究領域、3北海道大学大学院農学院、4日本渡り鳥保全・研究グループ)

雑誌名:Ecology(生態学の専門誌)

DOI:10.1002/ecy.3937

公表日:2022年12月1日(木曜日)(オンライン公開)

用語解説

*1 ヤマシギ・・・チドリ目シギ科の鳥類。全長34cm。北海道を含む北日本の森林地帯で夏に繁殖し、冬は関東以南に渡る。繁殖期の雄が縄張り周辺を主に薄明薄暮時に鳴きながら飛翔する以外は、一年を通して地面付近で活動し、ミミズなどを食べる。夜行性で、渡りも夜間に単独で行う。(元に戻る)

*2 アオバト・・・ハト目ハト科の鳥類。全長33cm。北海道を含む北日本では夏に繁殖し、冬には関東以南に渡る。海水を飲みに海岸に群れで現れる性質を持つが、多くは森林の樹幹付近で単独または雌雄で活動し、木の実などを食べる。昼行性だが、春と秋には夜間に単独で渡る。(元に戻る)

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

関連資料

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.