研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > 島と島を渡れたのは遥か昔—アマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類が中琉球の島々に隔てられた歴史を解明

ここから本文です。

![]()

2025年1月21日

富山大学

北海道大学

森林総合研究所

島と島を渡れたのは遥か昔—アマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類が中琉球の島々に隔てられた歴史を解明

ポイント

- アマミノクロウサギなど中琉球に固有の哺乳類3属について、ゲノムワイドな遺伝子解析を実施し、各島の集団の歴史と遺伝的多様性の比較を行いました。

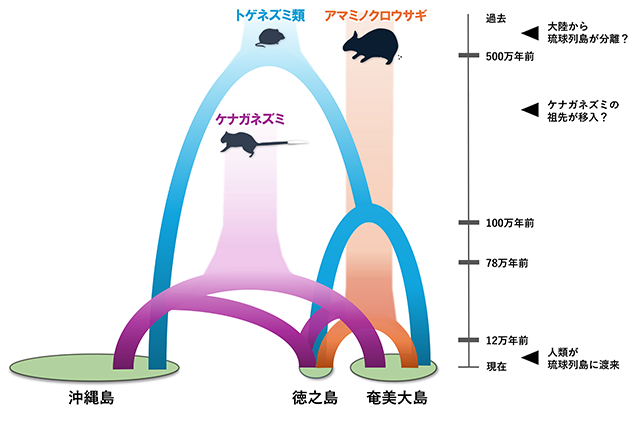

- 中琉球での歴史は3属でそれぞれ異なることが明らかとなり、各島の集団が分かれたのはトゲネズミ類(奄美大島・徳之島・沖縄島)では約100万年—500万年前にさかのぼり、ケナガネズミ(奄美大島・徳之島・沖縄島)とアマミノクロウサギ(奄美大島・徳之島)については数十万年前であると推定されました。

- 徳之島のケナガネズミは、奄美大島と沖縄島からの系統が合流して形成された集団であることが示されました。

- どの種でも、奄美大島の集団は他の島よりも、遺伝的多様性が高く維持されていることが明らかになりました。

図1:アマミノクロウサギ(上)・ケナガネズミ(左下)・アマミトゲネズミ(右下)

富山大学学術研究部理学系・木下豪太助教らの研究チームによる研究成果が、日本哺乳類学会の英文誌「Mammal Study」オンライン版にオープンアクセスで公開されました。

概要

富山大学・学術研究部理学系の木下豪太助教、北海道大学・大学院環境科学院の須田杏子(研究当時:修士課程学生)と同大学の鈴木仁名誉教授(元大学院地球環境科学研究院教授)、森林研究・整備機構森林総合研究所の青木大輔研究員らの研究グループは、中琉球の固有種であるアマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類について、ゲノムワイドな遺伝解析とミトコンドリアDNA解析を実施しました。その結果、種によって各島の集団が分かれた順序やタイミングが異なっており、トゲネズミ類では約100万—500万年、アマミノクロウサギとケナガネズミでは数十万年という長い隔離の歴史があることが明らかになりました。今回得られた知見は、絶滅が危惧されているこれらの種の進化や集団の歴史を理解し、今後の保全対策を検討する上でも重要な情報です。

図2.アマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類の各島の集団の分岐イメージ

研究の背景

奄美群島と沖縄諸島から構成される中琉球*1には、そこでしか見られない数多くの固有種が生息しています。中でも、アマミノクロウサギ*2(Pentalagus furnessi)、ケナガネズミ*3(Diplothrix legata)、トゲネズミ類*4(Tokudaia)は属レベルでこの地域に固有の生物であり、国指定天然記念物または特別天然記念物に指定されています。一方で、近年はどの種も絶滅が危惧されており、環境省による国内希少野生動植物種に指定されています。

中琉球における生物相の高い固有性は、琉球列島が大陸から分離してからの数百万年におよぶ長い地理的歴史が関連しています。しかし、陸上哺乳類であるアマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類が、いつどのように中琉球の島々に生息するようになったのか、各島の集団は互いにどのような遺伝的関係にあるのか、その詳細については不明な点が多く残されていました。そこで私たちは、奄美大島・徳之島・沖縄島(アマミノクロウサギを除く)に生息する集団間の関係性をゲノムワイドな遺伝解析手法を用いて調べました。

研究の内容・成果

アマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類について、MIG-seq法*5によるゲノムワイドな遺伝的多型と、ミトコンドリアDNAのチトクロームb遺伝子の配列を解析しました。その結果、どの種でも各島の集団はそれぞれ遺伝的に独立した系統であることが確認されました。しかし、各島の集団が分かれた順序やタイミングは、種によって異なっていることが明らかになりました。トゲネズミ類では、沖縄島の集団が遺伝的に最も離れており、他の2島の集団と分かれたのは約500万年以上前にさかのぼり、それから奄美大島と徳之島の集団も、少なくとも約100万年以上前には分かれたと推定されました。同様に中琉球に生息する両生類や爬虫類に関するいくつかの先行研究でも、数百万年前に島々の集団が分かれたことが報告されています。一方で、アマミノクロウサギ(奄美大島と徳之島)とケナガネズミ(奄美大島・徳之島・沖縄島)では、いずれも中期更新世(約12万—78万年前)になってから、各島の集団が分かれたと推定されました。トゲネズミ類に比べると最近ではありますが、この2種についても数十万年もの間、各島の集団は互いに隔てられたまま現在まで存続してきたことを意味しています。加えて、徳之島のケナガネズミは特徴的で、過去に奄美大島と沖縄島の系統の合流によって形成された集団であることも示されました。このケナガネズミのような3島集団の関係は、これまで他の中琉球の生物でも見つかっていない新しいパターンでした。また、アマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類のいずれでも、奄美大島の集団では他の島よりも遺伝的多様性が高く維持されていることも分かりました。これは奄美大島の生息域の広さを反映している一方で、徳之島や沖縄島での個体数の減少が影響している可能性もあり、さらに詳しい研究が求められます。

今後の展開

これまでトゲネズミ類では、島間で異なる核型や性決定機構が進化していることが判明しており、島ごとに別種に分類されています*4。一方のアマミノクロウサギとケナガネズミについても、数十万年という長い歴史の中で島集団ごとに独自の特徴が進化している可能性があり、今後さらに詳しいゲノム解析や生態学的研究を実施して明らかにしていく必要があります。島ごとに孤立した集団がどのような遺伝的関係にあるのかを知ることは、その生物の進化の歴史を解き明かすだけではなく、種としての包括的な遺伝的多様性を守るため、各島の集団をどのように保全していくべきかを検討する上で重要な情報となります。これらの種を含めた琉球列島の生物や、その他の地域の生物についても、個々の集団の歴史や遺伝的多様性を踏まえた保全対策が進められることが期待されます。

研究者のコメント

アマミノクロウサギ・ケナガネズミ・トゲネズミ類は数百万年にわたって共に中琉球で生き残ってきたと考えられます。本研究では、これらの種を同じ手法でまとめて遺伝解析することで、それぞれが歩んできた歴史の共通点や違いを比較できたことに大きな価値があると思います。人類が琉球列島や日本列島にたどり着いたのは数万年前のことであり、それに比べると、彼らの各島の集団それぞれが、非常に長い歴史を持っていることが窺えます。最近では、これらの種の生息地が世界自然遺産に登録され、また奄美大島では特定外来生物であるフィリマングースの根絶が達成されるなど、保全活動が進められています。今後、遺伝解析に基づく知見も、これらの種の保全に活かされていくことが期待されます。

用語解説

*1)中琉球:

奄美大島と徳之島を含む奄美群島と、沖縄島を含む沖縄諸島からなる琉球列島の中央部の地域。琉球列島の北部や南部には生息しない固有種や絶滅危惧種も多く生息している。(元に戻る)

*2)アマミノクロウサギ:

ウサギ科(Leporidae)のアマミノクロウサギ属に分類される唯一の種であり、北海道に生息するユキウサギ(Lepus timidus)や、本州・四国・九州に生息するニホンノウサギ(L. brachyurus)とは属が異なっている。現在は奄美大島と徳之島のみに生息するが、沖縄島の中期更新世の初頭と推定される地層からもアマミノクロウサギ属の化石が発見されている。(元に戻る)

*3)ケナガネズミ:

ネズミ科(Muridae)のケナガネズミ属に分類される唯一の種である。頭胴長が22—33cm、尾が24—37.2cmあり、日本に生息する最も大きいネズミである。体には2.9cmほどの短い毛に混じって5—6cmの長い毛が生えており、尾の先の半分ほどが白いという特徴を持つ。樹上をよく利用し、果実や昆虫などを食べる。(元に戻る)

*4)トゲネズミ類:

トゲネズミ属(Tokudaia)に含まれる種群を指す。奄美大島にはアマミトゲネズミ(T. osimensis)、徳之島にはトクノシマトゲネズミ(T. tokunoshimensis)、沖縄島にはオキナワトゲネズミ(T. muenninki)が生息している。トゲネズミ類では核型や性決定機構のユニークな進化が起きており、オキナワトゲネズミはY染色体を持つが、アマミトゲネズミとトクノシマトゲネズミでは元々のY染色体を失っている。また、アマミトゲネズミとトクノシマトゲネズミで、染色体数が異なることも知られている。(元に戻る)

*5)MIG-seq法:

次世代シーケンサーを用いて核ゲノム中に散在する一塩基多型を広く調べる手法の1つで、多数の個体を対象にして遺伝的な変異を調べるのに適している。(元に戻る)

論文詳細

論文名:Island population dynamics since the Late Miocene: Comparative phylogeography of mammalian species in three genera (Pentalagus, Diplothrix, and Tokudaia) endemic to the Central Ryukyu Islands

著者:Gohta Kinoshita1, Kyoko Suda2, Daisuke Aoki3, Naoki Ohnishi4, Takamichi Jogahara5, Jun J. Sato6, Fumio Yamada7, 8 and Hitoshi Suzuki9

所属:1) 富山大学・学術研究部理学系、2) 北海道大学・大学院環境科学院、3) 森林総合研究所・野生動物研究領域、4) 森林総合研究所・東北支所、5) 沖縄大学・法経学部、6) 福山大学・生命工学部、7) 沖縄大学、8) アマミノクロウサギミュージアムQuruGuru、9) 北海道大学・大学院地球環境科学研究院

掲載誌:Mammal Study

DOI:https://doi.org/10.3106/ms2024-0045

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.