研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > 現在の樹木が吸排出する放射性セシウム量を解明 —木材のセシウム濃度予測の高度化に向けた観測—

ここから本文です。

![]()

2025年5月26日

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

現在の樹木が吸排出する放射性セシウム量を解明

—木材のセシウム濃度予測の高度化に向けた観測—

ポイント

- 土壌から樹木に吸収される放射性セシウム量と落葉などで樹木から土壌へ排出される量の釣り合いを評価する手法を確立しました。

- 現在樹木と土壌の間では、原発事故で森林に降下した放射性セシウム量の0.4~0.5%が循環していることを明らかにしました。

- この成果により、収穫時に木材に含まれる放射性セシウム濃度の将来予測の精度向上が期待できます。

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の研究グループは、土壌から樹木に吸収される放射性セシウム(セシウム137)の量と、落葉などを通じて樹木から土壌へ排出されるセシウム137の量の釣り合いを評価する手法を確立し、現在のセシウム137の移動量を明らかにしました。

放射能汚染地域での林業再開には「収穫される木材にどの程度のセシウム137が含まれるか」という見通しが不可欠です。これまでもモデルによる予測が行われてきましたが、長期的な予測はいまだ困難な状況にあります。予測精度を向上させるには、樹木と土壌の間でどの程度の量のセシウム137が循環しているのかを把握する必要がありました。

そこで研究グループは、原発事故以前から自然界に存在する非放射性セシウム(セシウム133)とセシウム137の濃度比を、樹木内の各部位(葉・内樹皮・木材)で比較し、樹木と土壌間におけるセシウム137の吸収と排出の釣り合いを評価する手法を確立しました。さらに、落葉などによる樹木から土壌へのセシウム137の排出量を測定することで、現在、原発事故により森林に降下したセシウム137のうち、0.4~0.5%が樹木と土壌の間で循環していることを明らかにしました。

本研究成果は、2025年3月3日および3月8日にJournal of Environmental Radioactivity誌でオンライン公開されました。

背景

東京電力福島第一原子力発電所の事故によって放射能汚染を受けた地域の森林では、現在も樹木が土壌からセシウム137を吸収しています。一方で、落葉や落枝を通じて、樹木はセシウム137を再び土壌へと排出しています。さらに、枝葉に含まれるセシウム137の一部は雨水に溶け出すことで、林内雨(樹冠を通過した雨)や樹幹流(幹を伝って流れる雨水)を介して、樹木から土壌へと移動します。このように、樹木と土壌の間ではセシウム137が循環している状態にあると言えます。

放射能汚染地域における林業再開を見据える上で、「収穫される木材にどの程度のセシウム137が含まれるのか」をより正確に予測することは必要不可欠です。そのためには、樹木と土壌間でのセシウム137の移動量を把握することが重要です。しかし、樹木が土壌から吸収しているセシウム137の量は直接観測することが難しく、これまでにその定量的なデータはほとんど報告されていませんでした。

内容

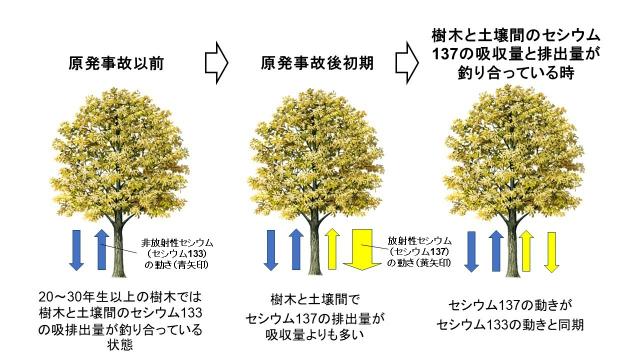

そこで研究グループは、「樹木と土壌の間でのセシウム137の移動量の釣り合いを把握できれば、樹木から土壌への排出量を測定することで、土壌から樹木への吸収量を間接的に推定できるのではないか」と考えました。そして、樹木と土壌間におけるセシウム137の吸収量と排出量の釣り合いを評価する手法として、非放射性のセシウム133に着目しました。セシウム133は、原発事故以前から自然界に存在していたものであり、事故直前に20~30年生以上の壮齢であった樹木では、樹木と土壌の間のセシウム133の吸収量と排出量がすでに釣り合う状態にあったと考えられます。一方、事故発生直後には、降下したセシウム137の影響により、樹木から土壌へのセシウム137の排出量の方が多く、排出量と吸収量の釣り合いが取れていませんでした。しかし、時間の経過とともに、降下してきたセシウム137によって直接汚染された葉が落葉するなどのプロセスを経て、樹木と土壌間のセシウム137の吸収量と排出量が次第に釣り合うようになります。これにより、事故以前から釣り合っていたセシウム133の動きとセシウム137の動きが徐々に同期し、樹木内の各部位(葉・内樹皮・木材)におけるセシウム137とセシウム133の濃度比の差が小さくなります。したがって、これらの部位間におけるセシウム137とセシウム133の濃度比の差の有無を調べることで、樹木と土壌間のセシウム137の移動の釣り合いを把握できると考えました(図1)。

図1 セシウム133を用いた樹木と土壌間のセシウム137の吸収量と排出量の釣り合いを評価する手法の概念図

上向き矢印が吸収量、下向き矢印が排出量を示し、青矢印がセシウム133、黄矢印がセシウム137の動きを示しています。

ここでは2022年(原発事故から11年経過)に、福島県内の落葉広葉樹10本について、葉・内樹皮・木材中のセシウム137およびセシウム133の濃度をそれぞれ測定し、部位間の濃度比を比較しました。その結果、葉・内樹皮・木材のいずれの部位においても、セシウム137とセシウム133の濃度比に統計的な差がないことが明らかになりました。これは、原発事故から11年が経過した森林において、樹木と土壌間のセシウム137の動きがセシウム133の動きと同期し、樹木と土壌間のセシウム137の吸収量と排出量が釣り合っていることを示しています。

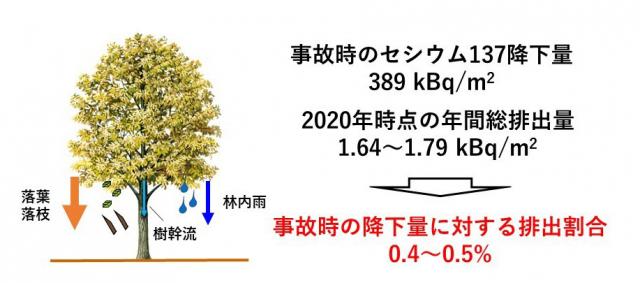

さらに、2021年から2023年にかけて、前述のようにセシウム137の動きが釣り合っていると確認された落葉広葉樹林において、落葉・落枝、林内雨、樹幹流を採取し、樹木から土壌へとセシウム137の年間排出量を調査しました。そして、これらの観測データに基づき、土壌から樹木へのセシウム137の吸収量を間接的に推定する試みを行いました。その結果、原発事故時に各調査地に降下したセシウム137量を基準とすると、毎年0.4~0.5%が樹木から排出されていることが明らかになりました(図2)。現在、樹木が土壌から吸収しているセシウム137の量は、この排出量と釣り合っていることから、根から吸収されるセシウム137の量も同程度であると考えられます。

これまで、樹木と土壌の間におけるセシウム137の吸収と排出の釣り合いを評価するには、原発事故直後から10年程度にわたる長期的な観測データが必要であり、そのような評価が可能な森林は限られていました。しかし、本研究で確立した評価手法により、事故直後からの長期観測が行われていない森林においても、樹木と土壌間のセシウム137の移動の釣り合いを把握することが可能となりました。さらに、この釣り合いが確認された森林では、樹木から土壌へのセシウム137の排出量を測定することで、これまで直接の観測が困難であった土壌から樹木への吸収量を、間接的に推定できるようになりました

図2 福島県内の落葉広葉樹林における樹木から土壌へのセシウム137の年間総排出量

排出量および降下量は、半減期に従っての放射壊変による観測期間中でのセシウム137の自然減少の影響を除くため、2020年9月1日時点での値に再計算したものを図で示しています。排出割合は、原発事故で各調査地に降下したセシウム137量を基準とした値です。

今後の展開

今回確立したセシウム133を用いた評価手法により、事故直後の観測が実施されていない帰還困難区域内の森林においても、樹木と土壌間のセシウム137の吸収量と排出量の釣り合いを判定することが可能になります。今後帰還困難区域においても、このセシウムの吸排出の釣り合いを確認できれば、現在、樹木による主なセシウム排出プロセスである落葉や落枝による移動量を調査することで、樹木の土壌からのセシウム137の吸収量を推定することができるようになります。これは、帰還困難区域内の樹木におけるセシウム137濃度の将来的な予測に必要な情報であり、原発事故以降、管理が及んでいなかった森林の整備や林業活動の再開に向けた計画策定にも活用されることが期待できます。

論文

論文名:Assessment of radiocesium cycle equilibrium in a deciduous broad-leaved forest using stable cesium: A pilot study after the Fukushima accident

著者名:Wataru Sakashita, Takuya Manaka, Ren Tsuneoka, Tadashi Sakata, Naohiro Imamura, Junko Nagakura, Yoshiki Shinomiya

掲載誌:Journal of Environmental Radioactivity

DOI:10.1016/j.jenvrad.2025.107653

研究費:文部科学省科学研究費補助金「JP22K14924」、林野庁受託事業「森林内における放射性物質実態把握調査事業」

論文名:Radiocesium dynamics from canopy to forest floor by main depositional processes in Fukushima forests at quasi-equilibrium state

著者名:Wataru Sakashita, Naohiro Imamura, Tamotsu Sato, Tsutomu Yagihashi, Ren Tsuneoka, Tadashi Sakata, Yoshimi Ohmae, Satoru Miura, Yoshiki Shinomiya

掲載誌:Journal of Environmental Radioactivity

DOI:10.1016/j.jenvrad.2025.107656

研究費:文部科学省科学研究費補助金「JP22K14924, JP20K15563」、林野庁受託事業「森林内における放射性物質実態把握調査事業」

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

関連資料

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.