研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > ネコが最低でも年間で3万5千羽のオオミズナギドリを捕食 —世界最大の集団繁殖地、御蔵島における野生化ネコによる大量捕食の実態が明らかに—

ここから本文です。

![]()

2025年7月8日

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

公益財団法⼈ 山階鳥類研究所

ネコが最低でも年間で3万5千羽のオオミズナギドリを捕食

—世界最大の集団繁殖地、御蔵島における野生化ネコによる大量捕食の実態が明らかに—

ポイント

- 御蔵島に野生化しているネコの冬季の食性を調べたところ、従来の調査によるオオミズナギドリの帰島記録より5週間早く、ネコがオオミズナギドリを捕食し始めていることが判明しました。

- この新知見に基づき、御蔵島でのネコ1頭あたりの年間オオミズナギドリ捕食数が330羽と推定されました。

- 現在実施中のネコの生息状況調査に基づき、御蔵島全域でのネコのオオミズナギドリ年間捕食数は最低でも34,980羽にのぼると算定されました。

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、東京大学、北海道大学、かながわ野生動物サポートネットワーク、山階鳥類研究所の研究グループは、海鳥オオミズナギドリの世界最大繁殖地の伊豆諸島御蔵島(東京都)において、島に野生化しているネコの冬季の食性を調べたところ、オオミズナギドリの繁殖のための帰島を人が感知するよりもずっと早いタイミングで、ネコがオオミズナギドリを捕食し始めていることを明らかにしました。この結果は想定外で、これまでの人の調査によるオオミズナギドリの最も早い帰島記録を、ネコが5週間更新するものでした。同時に、ネコがオオミズナギドリを探知し、捕食する能力がきわめて高いことを示唆しています。

この新たな知見に基づき、御蔵島におけるネコ1頭あたりの年間オオミズナギドリ捕食数はこれまでの研究チームの推定値である313羽から330羽に更新されました。さらに、本種がネコに捕食される総数は、年間で少なくとも34,980羽と推定されました。

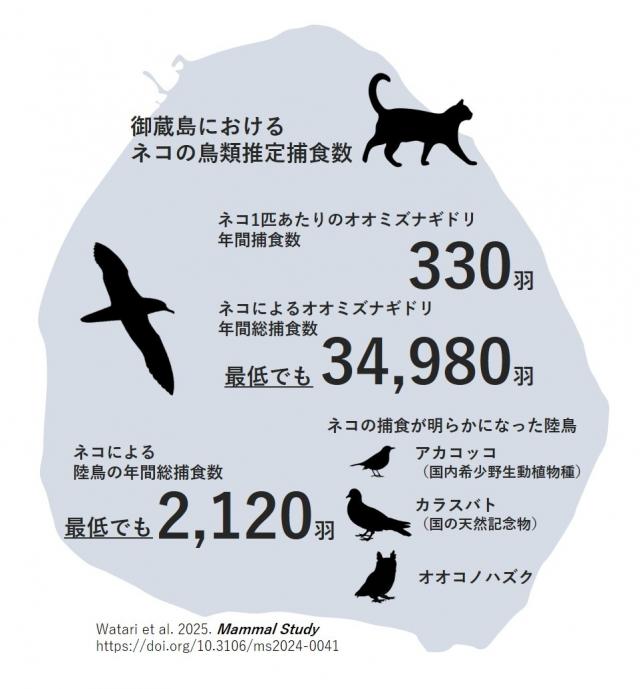

また、オオミズナギドリ以外にも、国内希少野生動植物種で国の天然記念物のアカコッコ、準絶滅危惧種で国の天然記念物のカラスバト、オオコノハズクの3種の陸鳥への捕食も確認され、陸鳥全体で最低でも年間2,120羽がネコに捕食されていると推定されました(図1)。

現在、御蔵島における野生化ネコ対策は、御蔵島村、および有志グループによる小規模な体制にとどまっています。一刻も早く国や都も含めた関係機関が一丸となって問題の終わりを見据えた対策を実施することが切に望まれます。

本研究成果は、2025年4月23日に、国際学術誌「Mammal Study」にオンライン掲載されました。

図1 本研究の主要結果の概要

背景

オオミズナギドリ(図2)は、東アジア地域の主に日本の島々で繁殖する海鳥で、IUCNのレッドリストでは準絶滅危惧種(NT)に指定されています。森林の地面に横穴を掘って集団繁殖するという特徴を持つ鳥で、かつては日本の多くの島で繁殖していましたが、警戒心がきわめて低く、イタチやネコなどの外来哺乳類がいる島を中心に、繁殖地が次々と消失してしまったと言われています。

本種の最大の繁殖地となっているのが、伊豆諸島の御蔵島(東京都)です。御蔵島は、三宅島と八丈島の間に位置する海洋島で、島を覆う照葉樹林にはスダジイの巨木が数多くみられ、島のほぼ全域が富士箱根伊豆国立公園に指定されています。オオミズナギドリは渡り鳥で、冬に熱帯海域上で越冬し、春から秋の約9か月間、繁殖のため島に滞在します。御蔵島のオオミズナギドリの繁殖個体数は、1970年代後半には本種全体の繁殖個体数の約7割から8割に相当する175万~350万羽と推定されていましたが、2016年には10万羽程度と推定されるなど急激に減少してしまいました。その最大の要因として考えられているのが、島の森林に野生化しているネコによる捕食です。

森林総合研究所や山階鳥類研究所などの研究グループでは、すでに同島に野生化しているネコの食性分析によって、ネコ1頭あたり年間313羽のオオミズナギドリを食べていることを明らかにし、ネコによる大きなインパクトが及んでいる可能性を発表しました(2020年12月8日付プレスリリース:Azumi et al. 2021)。しかしながら、この推定値は過小評価の可能性がありました。というのも、オオミズナギドリは森林の林床の巣穴で繁殖し、また、親鳥は日中海上で餌をとり夜間に森に戻るために、人目につきにくく、実際にいつオオミズナギドリが繁殖のために島に戻ってくるのか十分にわかっていなかったからです。公式には、ロガー調査によって明らかになった3月10日(Yamamoto et al. 2014)が最も早い御蔵島への本種の帰島記録とされてきました。一方、島民や調査員からの聞き取りを行うと、2月下旬には戻り始めているという情報もありました。これらの情報を考慮して、研究チームの過去の研究(Azumi et al. 2021)では、3月1日からネコがオオミズナギドリを捕食し始めるという仮定のもと捕食数の推定を行いました。しかし、限られた情報に基づいた仮定であったため、より早い時期からオオミズナギドリを捕食している可能性もありました。

内容

本研究では、より正確にネコがオオミズナギドリを捕食し始める時期を明らかにするために、オオミズナギドリの越冬期から繁殖期に移行する1月~3月初旬(2024年)に御蔵島の森林域で捕獲された野生化ネコが排出した糞の内容物を分析しました。

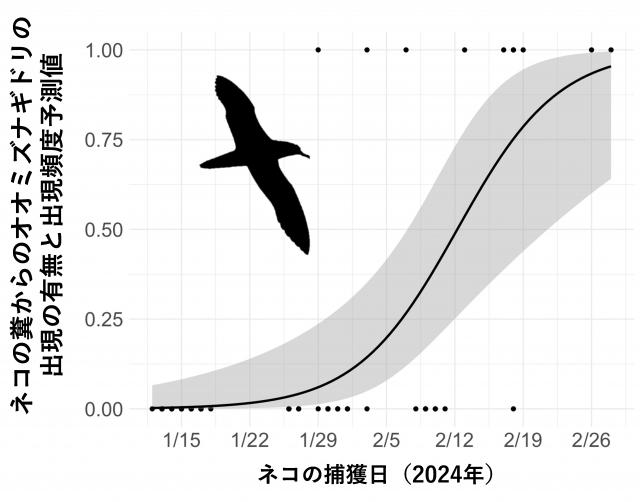

その結果、驚くべきことに早くも1月29日に捕獲されたネコの糞からオオミズナギドリが出現し、さらにその後、糞からの本種の出現頻度は急増し、2月13日には50 %を超え、2月19日には75%の糞から出現する計算になり、2月中旬にはすでに主食の水準に達していることが明らかになりました(図3、図4)。この結果は、これまでの人の調査によるオオミズナギドリの最も早い帰島記録を、ネコが5週間更新するものであることにくわえ、私たち人間が本種の帰島を感知する前にすでにネコは主食として本種を食べていることを示しています。オオミズナギドリが繁殖のために島にようやくたどり着いた途端にネコに捕食されているというこの事実は、ネコがオオミズナギドリを検知し捕食する能力がきわめて高いことを示唆しています。

この新たな知見に基づき、既存研究の哺乳類の必要カロリー量に基づいた手法*1を用いて推定したところ、ネコ1頭の年間オオミズナギドリ捕食数の推定値は、従来の313羽から330羽に更新されました。もし、御蔵島のネコの生息数がわかれば、この推定値と掛け合わせることで、捕食されるオオミズナギドリの総数がわかります。残念ながら御蔵島のネコの生息数は明らかになっていませんが、御蔵島で行われている最近のネコの捕獲数(106頭:2022年度)を最低限の個体数と仮定できるのでこの値を用いると、最低でも年間34,980羽(= 330羽×106頭)のオオミズナギドリがネコによって捕殺され続けていることになります(図1)。

また、本研究では、オオミズナギドリだけではなく、国内希少野生動植物種で国の天然記念物のアカコッコ、準絶滅危惧種で国の天然記念物のカラスバト、上位捕食者のオオコノハズクの3種の陸鳥への捕食も確認されました。そして前述と同様の捕食数推定手法を用いると、陸鳥全体で最低でも年間2,120羽がネコに捕食されていると推定されました(図1)。

図2 御蔵島のオオミズナギドリ

図3 捕獲された野生化ネコが排出した糞から検出された鳥類、a) オオミズナギドリ、b) アカコッコ、c) カラスバト、d) オオコノハズク。背景は1cm方眼。

図4 野生化ネコの捕獲日と捕獲されたネコの糞からのオオミズナギドリの出現の有無(有の場合は1.00にプロット、無の場合は0.00にプロット)の関係、およびロジスティック回帰による出現頻度の予測カーブ。1月29日に捕獲されたネコの糞から初めてオオミズナギドリが検出され、2月13日には、出現頻度予測値が50%を超え、2月19日には、75%に達し、短い期間で、ネコの食性がオオミズナギドリに急激にシフトすることが明らかになった。

今後の展開

御蔵島の野生化ネコが引き起こす問題については、2016年に日本鳥学会から、環境大臣、東京都知事、御蔵島村長宛てに、オオミズナギドリの集団繁殖地の保全のためのネコ対策の必要性を求める要望書*2が提出されました。また、2024年にも環境大臣、文化庁長官、海鳥の繁殖島嶼を有する都道府県知事宛てに、海鳥繁殖地における外来哺乳類の対策を求める要望書*3が提出されましたが、現在まで具体的な動きはありません。現在、御蔵島では、御蔵島村や私たち研究グループ、島民、有志グループによって、ネコの捕獲・島外搬出などの取り組みが実施されていますが、体制が小規模なことや、活動の継続性の担保がないことなどから、問題解決の見通しは立っていない状況にあります。

本成果から、ほぼ全域が国立公園に指定されている御蔵島において、野生化したネコによって年間数万羽という規模でオオミズナギドリが捕食され、また国内希少野生動植物種や国の天然記念物といった国内でも最高クラスの保全ステータスが置かれている種も捕食されていることがわかり、御蔵島におけるネコ対策の緊急性と必要性はきわめて高いことが示唆されました。一刻もはやく国や都も含め関係機関が一丸となって問題の終わりを見据えた対策を実施することが切に望まれます。

また、本研究のネコによるオオミズナギドリ年間捕食総数の推定値は、本来は野生化ネコの生息個体数を元に算出するべきところを、これまでの1シーズンのネコの捕獲数の実績を最低限の個体数として算出しているため、依然として過小評価であると言えます。本研究チームは、今後も引き続きネコの食性分析を進めるとともに、野生化ネコの個体数推定にも取り組み、オオミズナギドリが置かれている状況をより正確に評価し、オオミズナギドリの保全に資する研究成果を提示し続けていきたいと考えています。

論文

タイトル:Unexpectedly early and drastic dietary shift of feral cats to seabirds: evidence from fecal samples of cats captured during the transition to the breeding season of the streaked shearwater on Mikura-shima Island, Japan

想定外に早くかつ急激な野生化ネコの海鳥への食性シフト:御蔵島におけるオオミズナギドリの繁殖シーズン移行期に捕獲されたネコの糞分析からのエビデンス

著者:Yuya Watari, Yuki Matsuyama, Mikuni Tokuyoshi, Tsugumi Nose, Hayama Hisayo, Kazuto Kawakami, Nariko Oka

掲載誌:Mammal Study、2025年4月23日 オンライン公開

論文URL:https://doi.org/10.3106/ms2024-0041(外部サイトへリンク)【オープンアクセス、日本語要旨付き】

研究費:住友財団環境研究助成(2330163)、科研費(JP 24K03135)、(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20204006)、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム (JPMJSP2119)

共同研究機関

東京大学大学院農学生命科学研究科、北海道大学大学院文学院、かながわ野生動物サポートネットワーク、山階鳥類研究所

報道機関関係者の方々へのお願い

本研究に興味を持っていただきありがとうございます。本研究成果を取り上げる際には、読者や聞き手が研究の詳細を知り、結果の背景を正確に理解することのできるよう原典の論文を引用していただきますようお願いいたします。特にウェブサイト版での記事やSNS(X やFacebook、YouTube 等)等での情報発信の際には、上述の論文へのリンク( https://doi.org/ 10.3106/ms2024-0041 )を記載いただくことを検討いただければ幸いです。

脚注

*1 哺乳類の必要カロリー量に基づいた手法

哺乳類の1日に必要なカロリー量に基づき、捕食する餌の数を推定する手法。ネコの1日あたりに必要なカロリー量を満たすために必要な餌の重量を求め、糞の内容物分析で明らかになった餌動物の相対割合を当てはめることで、ネコが1日に捕食する各餌の重量の推定を行う。これらの値を餌動物の体重あるいは可食部重量で割ることで、1日あたりに捕食される餌動物の個体数を算出することができる。(元に戻る)

*2 日本鳥学会鳥類保護委員会「伊豆諸島御蔵島の世界最大のオオミズナギドリ集団繁殖地の保全を求める要望書」(2016年11月9日)

http://ornithology.jp/iinkai/hogo/MikuraYoubou20161109.pdf(外部サイトへリンク)(元に戻る)

*3 一般社団法人日本鳥学会鳥類保護委員会「海鳥の集団繁殖地における外来哺乳類対策を求める要望書」(2024年5月10日)

https://ornithology.jp/iinkai/hogo/UmidoriYobosho2024.pdf(外部サイトへリンク)(元に戻る)

引用文献

Azumi S, Watari Y, Oka N, Miyashita T (2021) Seasonal and spatial shifts in feral cat predation on native seabirds vs. non-native rats on Mikura Island, Japan. Mammal Research 66: 75-82. doi:10.1007/s13364-020-00544-5

Yamamoto T, Takahashi A, Sato K, Oka N, Yamamoto M, Trathen PN (2014) Individual consistency in migratory behaviour of a pelagic seabird. Behaviour 151: 683-701

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.