研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > オーストリアにおいて個人の森林所有者が活発に林業を行っている要因を明らかにした

ここから本文です。

![]()

2025年7月14日

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

オーストリアにおいて個人の森林所有者が活発に林業を行っている要因を明らかにした

ポイント

- オーストリアの林家の森林所有面積は日本よりも大きいことに加えて、分散している箇所数が半分以下なので、1カ所あたりの面積も顕著に大きかった。

- オーストリアでは、若い世代への所有権移転が進んでおり、森林所有者の平均年齢が低く、自伐する割合が高かった。

- 日本においても所有林の細分化を防ぐため、林業事業体へ経営管理権等を集約する現行の施策に加え、意欲と能力のある森林所有者への所有権の集約を促す制度が必要である。

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所は、日本と類似点の多いオーストリアの林家*1が活発に林業を行う要因について、熊本県阿蘇森林組合とシュタイヤーマルク州林業協同組合連合会(WV)の組合員を対象としたアンケート調査と現地調査から明らかにしました。組合員1人が所有する森林の一カ所あたりの面積及び合計面積について、WVでは阿蘇森林組合よりも大きく、そうした森林を自伐*2することによってまとまった林業収入を得ていました。この背景には、農林年金を受給するには農林地を移譲する必要があるため、若いうちに相続するという事情があります。また、所有林の合計面積や1カ所あたりの面積が大きく維持されているのは、一子相続の慣習と土地取引法や森林法などの法規制が影響していました。さらに、丸太流通コストが低いことも高い収益につながっていました。阿蘇森林組合では後継者が十分でなく、所有者が林業経営をやめる傾向が見られましたが、WVでは林業意欲の高さが森林購入による規模拡大につながっていました。これらは、今後の日本の政策を検討する上で大いに参考となる成果といえます。なお、本研究成果は、2024年8月28日にForests誌でオンライン公開されました。

背景

欧州では、日本と同様に森林の小規模分散所有が問題視されていますが、オーストリアの森林の平均所有面積は、日本の倍近くあり、日本ほど急峻な地形が多くはなく、林業には向いており、素材生産量が増加を続けるなど林業活動が活発です。事前調査の結果、林業経営に対する意欲に予想以上の大きな違いが見られました。そこで、経営意欲の違いをもたらす要因を明らかにするために、オーストリアと日本の林家を対象にアンケート調査や聞き取り調査を実施しました。

内容

林業が盛んで、地形の急峻さでも同程度である日本の熊本県阿蘇地域とオーストリアのシュタイヤーマルク州を調査対象地域に選定し、現地調査等に基づいて同じ質問項目のアンケート票を作成しました。そのアンケート票を、熊本県では阿蘇森林組合(以下、阿蘇)の組合員20%に郵送し、シュタイヤーマルク州では同州の林業協同組合連合会(以下、WV)の組合員を対象にWebアンケートへの回答を呼びかける形で調査を実施しました。阿蘇の回収率は29%、WVの回収率は17%でした(組合員所有林の平均面積はそれぞれ8.9ha、20.6ha)。

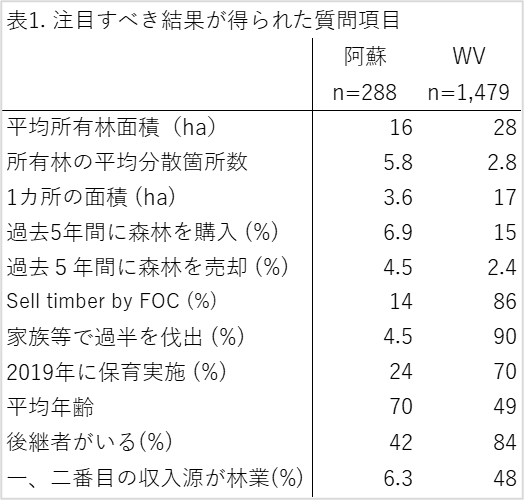

回答結果を分析すると、WVの1人あたりの森林所有面積は阿蘇の1.8倍でした。阿蘇でもWVでも1人の所有者の森林は複数の箇所に分散していましたが、その平均箇所数は阿蘇5.8カ所に対して、WV2.8カ所と少ないため、WVの1カ所あたりの面積は阿蘇の4.7倍にもなっており、WVのほうが小規模・分散化の度合いが少ないことがわかりました(表1)。この原因として、オーストリアの森林法が所有林の一定規模以下への分割を禁止していることや、土地取引法が親族や隣家以外との土地取引を規制していること、また、聞き取り調査から、一子相続の習慣が小規模・分散化を防いでいることが明らかとなりました。

次に顕著な違いが見られたのが、回答者の平均年齢です。阿蘇の70才に対してWVは49才と若くなっていました。これにはオーストリアの農林年金制度が強く影響しています。年金を受給するには、受給開始年齢(62才前後)までに農林地の所有権を移譲しておくことが条件であるため、WVでは若い所有者が多くなっていると考えられました。伐採・搬出作業等は高齢者には不向きであり、森林所有者が若いほど自伐している傾向はWVと阿蘇で共通していましたが、WVの自伐率(素材の半分以上を家族で生産している回答者の割合)が90%であったのに対して、阿蘇では5%以下でした。

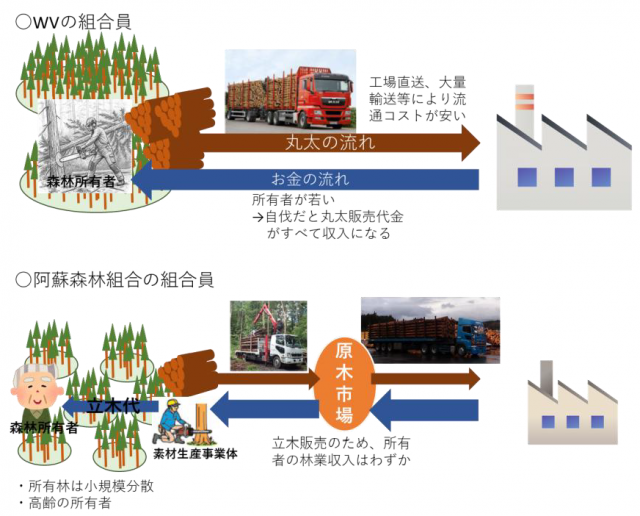

これらのことを背景として、林業が家計収入の第一あるいは第二の柱となっている割合は、阿蘇は6%に過ぎなかったのに対して、WVでは48%にのぼっていました。この違いは、所有規模による素材生産量の大小に加えて、立木販売*3が一般的な阿蘇では、丸太販売代金から伐出・流通コストを差し引いた立木代のみが収入になるのに対して、自伐が大部分のWVでは、丸太販売代金がそのまま収入になることが影響していると考えられました(図1)。WVでは、丸太を伐採地から工場に直送しているので、原木市場を経由した場合よりも流通コストが低いため、WVの組合員の毎年の林業収入は、阿蘇の4~6倍になると考えられます。

なお、森林の購入について、阿蘇では、規模の大きな林家が依頼に応じて消極的に森林を購入しているのに対して、WVでは、所有林の隣接森林を積極的に購入している実態が明らかになりました。一方、森林の売却については、WVでは少なかったのに対して、阿蘇では購入と同水準の割合となっていました。阿蘇では、林木の販売を行っている回答者ほど森林の売却を行う傾向があり、後継者も十分でないなど、林業生産の長期的な持続可能性が懸念される結果が示されました。

図1. 林業収入が2つの組合で異なる背景

今後の展開

農林水産省が令和3年2月に公表した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査結果」では、我が国の4割近くの林業者が経営規模を縮小したいと答えており、その所有等する森林の受け皿が必要です。対策としては、日本でもこれまで進められてきた森林経営計画・経営管理権集積計画の策定による集約化に加えて、森林の所有権を意欲と能力のある森林所有者へ移転することによって規模の拡大を進めることがあげられます。前述のとおりオーストリアでは、制度が所有森林の細分化や不在村地主化を防いできましたので、日本において類似の制度を創設することも有効であると考えられます。また、経営意欲を高めるには、十分な収益を得られる必要があり、それには所有規模拡大に加えてコストの低減が重要です。また、収入を高める観点からは自伐も効果的です。しかし、自伐によって収入を得ようとする日本の森林所有者は多くないので、林業経営を実行できる林業事業体が森林の集約化を進めていける仕組みの検討も求められます。

論文

論文名:Factors Affecting Activeness and Sustainability on Forestry in the Family Forests in Japan—From the Comparison between Aso in Japan and Styria in Austria

著者名:Hirofumi Kuboyama, Nobuyuki Tsuzuki and Seira Eda

掲載誌:Forests 2024, 15(9), 1509

研究費:文部科学省学術研究助成基金助成金(19KK0027)

用語解説

*1 林家

森林を所有する世帯の総称であり、企業等の法人は含まれない(元に戻る)

*2 自伐

森林所有者が、所有林の立木を業者に委託せずに、所有者自身や家族の自家労働によって伐採し、丸太に加工して販売すること(元に戻る)

*3 立木販売

森林所有者が、自伐や伐採委託によって立木を丸太に加工して販売するのではなく、立木のまま伐採業者等に販売すること(元に戻る)

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

関連資料

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.