研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > 東京23区の住民で過去1年間に森林を訪れたのは3人に1人 —森林空間利用を促すには何が必要なのか?—

ここから本文です。

![]()

2025年7月29日

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

東京23区の住民で過去1年間に森林を訪れたのは3人に1人

—森林空間利用を促すには何が必要なのか?—

ポイント

- 東京23区においてアンケート回答者の約半数が森林に関心を持っていましたが、過去1年間に森林を訪問した人は3人に1人だけでした

- 幼少期に自然に親しんでいた人、日常や旅先でいい景色に触れている人などは、森林への関心と訪問頻度が高いことがわかりました

- 車を持たない世帯、高齢者などは森林への訪問頻度が低いことがわかりました

- 大都市住民の森林への訪問を促すためには、アクセスの改善が非常に重要です

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の研究グループは、東京23区の住民5,000人を対象とした大規模調査を実施し、都市住民の森林への関心度合いと訪問頻度とその背景にある要因を明らかにしました。都市部に暮らす人々の多くが、森林に関心を持っていても、実際には訪れていません。そんな現状に対し、旅先で景色のいい場所を散歩するなど、自然を楽しむ経験が、森林への関心や訪問の促進に大きく寄与することが今回の成果によって判明しました。また、幼少期の自然体験や、近所をよく散歩する習慣があることもプラスの影響を与えていました。一方で、車を持たない世帯、高齢な人ほど森林への訪問が減る傾向が見られました。類似の調査では、高齢になるほど自然を訪問する傾向が見られますが、今回の東京23区での調査では逆の結果となりました。車を持たない人の多い大都市では、高齢者の森林へのアクセスが特に難しくなることが原因のひとつと考えられます。この研究成果は、都市住民による森林利用の推進においてアクセスが重要なカギを握っていることを示しています。本研究成果は、2024年4月23日にForests誌でオンライン公開されました。

背景

国土面積の約3分の2を占める森林は、災害防止や水源かん養などの多面的な機能を持っています。森林の適切な管理のためには、基盤となる山村地域の活性化と、国民の森林への関心を高めていくことが重要です。しかし、人口減少・少子高齢化に加え、人口の過半数が三大都市圏に居住する現代の日本では、多くの人で森林との接点が薄れつつあります。人口の多い大都市の住民に、森林に関心を持ってもらい、森林を訪問してもらうことは非常に重要な課題です。このため、大都市の住民がなぜ森林に行くのか、あるいはなぜ森林に行かないのか、それらはどのような要素が影響するのかについて、包括的な調査が求められていました。

内容

大都市住民の森林への関心と訪問頻度、さらにそれらに影響する要因を探るために、東京23区の20歳以上の住民5,000人を対象とした大規模なアンケート調査を実施しました。アンケートは、回答者数が居住区別、男女別、年齢階層別人口に比例するように行われており、回答者5,000人は東京23区の縮図になっています。アンケートには、回答者がどのような自然を森林だと認識しているかを確かめる質問も含まれており、例えば、新宿御苑や小石川植物園など街なかの広い公園・庭園を森林と判断する人は23.5%、高尾山や筑波山など登山道のある山を森林と判断する人は79.9%でした。したがって、この研究でいう森林への関心や訪問には、回答者によっては都内の大規模公園や植物園などへの関心、訪問も含まれています。

アンケートの結果、まず、森林に関心があると答えた人は半数以上(51.9%)でした。しかし、過去1年間に森林を訪問した人は、35.6%にとどまっていました。これは、全国を対象とした森林と生活に関する世論調査(令和5年10月)の結果(48.1%)と比べて低い値です。また、関心があっても訪問しなかった人は24.4%であり、東京23区では、森林に行きたい気持ちはあっても、実際には行かない、行けない人が多いという大きなギャップがありました。

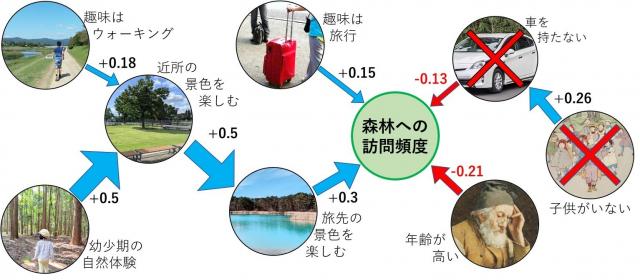

こうしたギャップの「なぜ?」を探るため、森林訪問に結びつく要因を分析しました(図1)。森林への訪問頻度に特に大きな影響を与えている要因は「旅先で景色の良いところを散策する頻度」でした。さらに、幼少期の自然体験の豊かさや、自宅近くで良い景色を見ながらの散歩の習慣が、非日常である旅先での行動に影響を与えていることが分かりました。過去の自然体験と現在の習慣、日常と非日常の行動が、森林への関心、訪問に繋がっていることが明らかになりました。

逆に森林への訪問を妨げる要因としては、自家用車がないことが挙げられました。東京23区は自家用車の保有率が全国的に見ても低い地域であり、大都市特有の大きな障壁になっていると言えます。また、類似の調査では年齢を重ねると自然への訪問頻度が増加する傾向がありましたが、東京23区の住民を対象にした今回の調査では、年齢を重ねることが訪問頻度にマイナスの影響を与えていました。これには東京23区住民の自家用車の所有率と、加齢による体力や身体機能の低下を考えると、公共交通機関による森林への移動負担が関係していると推定されます。こうしたことから、大都市住民の森林への訪問を促すためには、アクセスの改善が非常に重要であることがわかりました。

図1 森林への訪問に結びつく要因と、その因果関係

「森林への訪問頻度」に影響を与える要因と、それらの因果関係を図として整理しました。矢印の向きは「原因→結果」を示します。矢印の太さと数値は、影響の大きさを示しています。数値は、-1から+1の範囲で、0に近ければほとんど影響を与えず、1に近ければ強いプラスの影響を与え、-1に近ければ強いマイナスの影響を与えることを意味します。要因同士の組み合わせは無数にありますが、前後関係や、矢印の繋がりを入れ替えながら検討し、全体の当てはまりがよくなるモデルを選択しました。

今後の展開

適切な森林管理の基盤となる山村地域の活性化のためには、まず人々と森林との接点を増やすことが重要です。しかし、東京23区の住民の24.4%は、森林に関心があるものの訪問はしていませんでした。約1000万人の人口を誇る東京23区の住民の森林への関心を高め、訪問に繋げることができれば、山村地域と多様な形で関わる関係人口の拡大が期待できます。また、大都市住民にとっても、心身の健康維持やウェルビーイングの向上といったメリットが期待できます。この研究はまず大都市から調査を始めましたが、現在は地方都市のデータも取得して分析を進めています。都市ごとの特徴を比較してより詳細に要因を探り、幅広い範囲での森林行政に貢献できる成果に繋げたいと思っていますので、今後の成果にもご期待ください。

論文

論文名:Unveiling Key Factors Shaping Forest Interest and Visits: Toward Effective Strategies for Sustainable Forest Use

著者名:小田龍聖、八巻一成、宮本麻子、大塚啓太、神宮翔真、平野悠一郎、井上真理子、松浦俊也、齋藤和彦、高山範理

掲載誌:Forests

DOI:10. 3390/f16050714

研究費:本研究所の交付金プロジェクト1「無関心層を取り込んだ森林空間利用促進のためのアウトリーチ手法の提案」

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.