研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > 遠くの自然を守るには、近くの自然とのつながりが大切 —渡り鳥の越冬地における保全活動への 支払い意志額に影響するもの—

ここから本文です。

![]()

2025年8月4日

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所

北海道大学

北海道立総合研究機構

人間環境大学

遠くの自然を守るには、近くの自然とのつながりが大切

—渡り鳥の越冬地における保全活動への 支払い意志額に影響するもの—

ポイント

- 日本の代表的な小型の渡り鳥であるキビタキとノビタキについて、越冬地である東南アジアとの間の移動経路を明らかにした

- 越冬地である東南アジアでの渡り鳥保全活動に対する日本人の支払い意志額は、自然との心理的な「つながり」に大きく左右された

- 地理的に離れた場所での保全活動への社会的支持を高めるために、幼少期からの身近な自然体験など、自然とのつながりを高めることが重要と考えられる

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、北海道大学、オルデンブルク大学、北海道立総合研究機構林業試験場、ニュージーランド森林研究所、バードライフインターナショナル、国立環境研究所、人間環境大学、神戸大学、東京大学の研究グループは、日本の小型の渡り鳥(キビタキとノビタキ)の越冬地との移動経路について調査を行うとともに、越冬地での保全活動に対する支払い意志額についてのアンケート調査を実施しました。

本研究では、キビタキとノビタキの渡り経路について小型のロガー(ジオロケーター*1)を用いて追跡し、越冬地である東南アジアとの間でどのような地域を通って移動しているのかを具体的に明らかにし、これまでに確認されていなかった新たな経路の存在も判明しました。

また、越冬地である東南アジアでの鳥類保全活動(森林・湿地の保護や環境保全型農林業)に対する日本人の支払い意志額には何が影響しているのかを、オンラインアンケートによって調査しました。その結果、支払い意志額を最も大きく左右していたのは、回答者の自然との心理的つながり(人が自然との間に感じる一体感の強さ)でした。

地理的に離れた場所における保全活動への社会的支持を高めるためには、環境教育、宿泊型キャンプ、身近な自然体験などを通じて、特に幼少期から自然とのつながりを育むことが重要であると考えられます。

本研究成果は、2025年5月27日に『Journal of Ornithology』誌、4月4日に『Animal Conservation』誌でオンライン公開されました。

背景

国際貿易が生産と消費を地理的に引き離した結果、多くの環境問題が消費地から離れた国で生じています。地理的に離れた場所で生じる環境問題を解決するためには、政策決定者や貿易業者、消費者や生産者が連携して行動する必要があります。しかし、地理的に離れた国での環境問題は関心を集めにくく、社会的な支持を得るのは難しいのが実情です。この課題は、渡り鳥*2の保全において特に深刻です。日本で繁殖する鳥類種の約4割は東南アジアで主に越冬する夏鳥*3で、これらの保全には、日本だけでなく越冬地である東南アジアにおける保全活動も不可欠です。ところが、東アジア・オーストラリア・フライウェイ(世界の渡り鳥の約4割が生息)に位置する本地域では、渡り鳥の個体数の大半を占める小鳥類の渡り経路が未だに明らかになっていません。さらに、東南アジアでは農業の集約化、森林伐採、森林や湿地の他の土地利用への転換が進行し、越冬地の生息環境が劣化しています。

内容

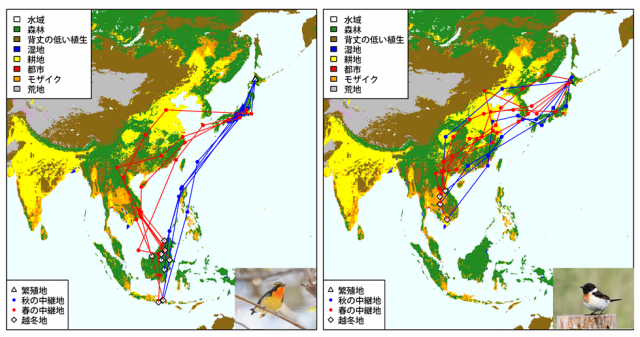

そこで本研究では、日本の代表的な小鳥2種(森林性のキビタキと開放地性のノビタキ)の渡り経路を小型の照度計(ジオロケーター)を用いて明らかにしました。具体的には、北海道中部でキビタキとノビタキのそれぞれ51個体にジオロケーターを装着し、翌年帰還したキビタキ18個体とノビタキ13個体を再捕獲し、ジオロケーターに保存されたデータを回収しました。照度データの解析の結果、キビタキは南西諸島とフィリピンを経由して南下し、主にボルネオで越冬していました(図1左)。春はインドシナ半島と中国を経由して日本へ北上し、季節によって渡り経路が異なる「時計回りの環状経路」を示しました。一方でノビタキは越冬地であるインドシナ半島と日本の間を中国経由で両季節とも移動していました(図1右)。私たちの以前の研究*4では、ノビタキはロシア東部を経由して南下していることが示されていましたが、今回の研究から、本州経由の新たな南下経路(図1右の青線)が存在することも明らかになりました。

図1 キビタキ(左)とノビタキ(右)の渡り経路の推定結果

ノイズの大きなデータは図化には用いなかったため、キビタキの秋季は4個体、春季は7個体、ノビタキの秋季は4個体、春季は5個体のみのデータを図化しました。キビタキの春季の渡りはジオロケーターの電池切れのため、途中までしか追えませんでした。キビタキは越冬地や渡り中継地に森林地帯を、ノビタキは開放的な地域を主に利用していました。

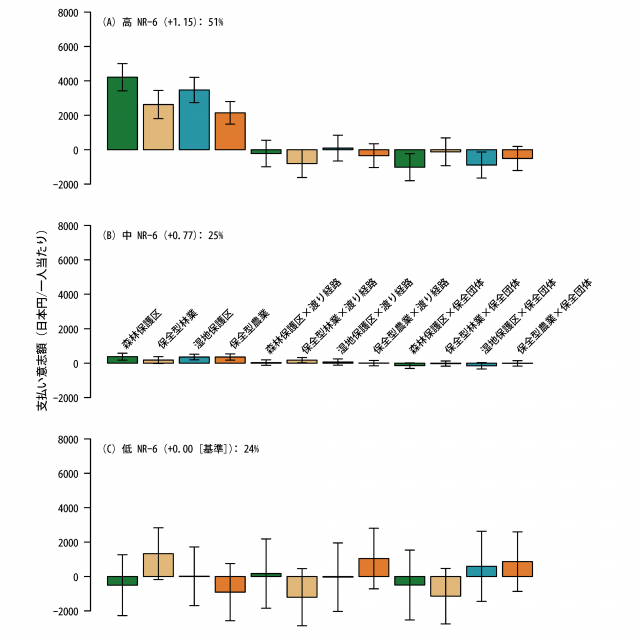

次に、キビタキとノビタキの越冬地と判明した東南アジアでの鳥類保全活動(森林・湿地の保護区の設立と環境保全型農林業の実施)に対する、日本人の支払い意志額をオンラインアンケートで調査しました。アンケートでは、キビタキ・ノビタキ両種の渡り経路を示した図と、東南アジアの保全団体の活動を示した写真を回答者にランダムに提示し、渡り経路や保全団体の写真の提示が支払い意志額に及ぼす効果を検証しました。また、回答者と自然との心理的なつながり(以降、自然とのつながり)を評価するために、自然との一体感の強さに関する6個の質問(「NR-6」と呼ばれる心理学的指標)も尋ねました。その結果、渡り経路の提示は支払い意志額にほとんど影響がなく、保全団体の写真の提示は支払い意志額をわずかに低下させました(図2:図の読み方は脚注を参照)。支払い意志額を最も左右していたのは回答者の自然とのつながりで、自然とのつながりで、自然とのつながりが高い人ほど支払い意志額が高い傾向にありました。また、回答者は環境保全型農林業よりも保護区に対し高い支払い意思額を示しました。

図2 支払い意志額の解析結果

アンケート回答者を、自然とのつながりの強さに応じて3グループに区分しました(グループごとに、グループCに対するNR-6の値と全回答者に占める割合を示しています)。自然とのつながりが一番高いグループAが支払い意志額は最も高く、グループBとCは小さな値を示しました(棒グラフは支払い意志額の推定値*5、エラーバーは95%信頼区間を示します)。左の4個のバーは各保全活動を個別に実施した場合の支払い意志額、右の8個のバーは、保全活動ごとに、渡り経路図や保全団体の写真を提示した場合の支払い意志額の変化を示します。例えばグループAの場合、森林や湿地の保護区への支払い意志額はそれぞれ3~4千円程度ありますが、保全団体の写真が提示されると支払い意志額が千円程度下がることが分かりました。

今後の展開

今回、キビタキとノビタキという日本を代表する小鳥の渡り経路を明らかにすることができました。種間で越冬地や渡り経路は異なりましたが、いずれの種も中国沿岸部を利用しており、東アジアの渡り鳥を保全するに当たって重要な渡り中継地点であると考えられました。また、支払い意志額のアンケート調査では渡り経路や保全団体の写真の提示には顕著な効果が見られませんでした。このため、保全対象となる生物や保全活動に関する視覚情報の提示だけでは、地理的に離れた国における生物多様性保全活動への社会的な支持を促進するには不十分な可能性があります。保護区の設立の方が環境保全型農林業の実施よりも支払い意志額が高い傾向を示しましたが、東南アジアでは生物多様性保全上注目される地域に多くの人々が居住しているので、人間活動を排除するような厳格な保護区を設立することは困難なことが多いと想定されます。このため、人間活動と保全の両立を図る環境保全型農林業の役割の社会的な認知度を向上させていく必要があります。今後は、環境教育や宿泊型のキャンプ、身近な自然体験などを通じて、個人と自然とのつながりを高め、将来世代や地理的に離れた場所で生じる環境問題にも、社会の関心や支援が向けられるような仕組みづくりが求められます。

論文

論文名:Loop vs. same route migrations of two songbird species between Japan and Southeast Asia(日本と東南アジアを結ぶ二種の鳴鳥の環状・同一の渡り経路)

著者名:山浦悠一1、Heiko Schmaljohann2、雲野明3、河村和洋1、北沢宗大4、佐藤重穂1、青木大輔1、岡久雄二5、先崎理之6

1森林総合研究所、2 オルデンブルク大学、3北海道立総合研究機構林業試験場、4 国立 環境研究所、5 人間環境大学、6北海道大学

掲載誌:Journal of Ornithology

DOI:10.1007/s10336-025-02297-x

論文名:Drivers of willingness to pay for conservation in Southeast Asia: nature relatedness over visual cues among Japanese people(東南アジアの保全に対する支払い意志額を 左右する要因:日本人にとっては視覚情報よりも自然との心理的つながりが重要)

著者名:山浦悠一 1、庄子康 2、Heiko Schmaljohann3、雲野明 4、Richard T. Yao5、Ding Li Yong6、 河村和洋 1、北沢宗大 7、佐藤重穂 1、青木大輔 1、岡久雄二 8、高橋正義 1、藤間剛 1、 佐藤真行 9、先崎理之 2、曽我昌史 10

1森林総合研究所、2 北海道大学、3オルデンブルク大学、4北海道立総合研究機構林業 試験場、5 ニュージーランド森林研究所、6 バードライフインターナショナル、7 国立 環境研究所、8 人間環境大学、9神戸大学、10 東京大学

掲載誌:Animal Conservation

DOI:10.1111/acv.70013

研究費:文部科学省科学研究費補助金「JP17H03836」

共同研究機関

北海道大学、オルデンブルク大学、北海道立総合研究機構林業試験場、ニュージーランド森林研究所、バードライフインターナショナル、国立環境研究所、人間環境大学、神戸大学、東京大学

用語解説

*1 ジオロケーター

定期的に照度を計測する小型・軽量の機器で、小鳥の渡り経路を解明するために使用されています。照度の変化から日の出と日の入り時刻を特定することができます。日の出と日の入り時刻は地球上の位置(緯度と経度)によって異なるため、両者の時刻から小鳥の位置を推定することができます。(元に戻る)

*2 渡り鳥

夏と冬とで地理的に離れた地域を行き来する鳥類のこと(元に戻る)

*3 夏鳥

繁殖のために春から夏にかけて日本を訪れ、冬は日本より南の地域に渡る鳥類のこと(元に戻る)

*4 「北海道の草地性鳥類(ノビタキ)は大陸経由で南下してインドシナ半島で越冬する―小鳥の新たな渡り経路を発見―」2016年8月22日プレスリリース:

https://www.ffpri.go.jp/press/2016/20160822-01/index.html (元に戻る)

*5 回答者は10年間の保全事業に対して募金を一回することとし、保全活動と募金額の組み合わせが異なる複数の選択肢の中から単一の選択肢を選択してもらいました(選択型実験と呼ばれます)。この結果を統計的に解析することにより、各保全活動や情報提供が支払い意志額に及ぼす効果を推定します。

(参考:「森林が有する生物多様性の保全機能を経済評価—針葉樹人工林に広葉樹を混交させることの社会的価値を解明—」2016年6月22日プレスリリース:

https://www.ffpri.go.jp/press/2016/20160622/index.html) (元に戻る)

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.