研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > 温暖化による春の早まりは高山帯の紅葉の色づきを弱くする —定点カメラ画像データに基づく将来予測—

ここから本文です。

![]()

2025年9月8日

国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所

国立大学法人信州大学

温暖化による春の早まりは高山帯の紅葉の色づきを弱くする

—定点カメラ画像データに基づく将来予測—

概要

国立環境研究所、森林総合研究所、信州大学らの研究チームは、国内3ヶ所における高山帯の定点カメラ画像データと気象観測データを用いて、年による紅葉の色づきの強さの違いとその要因との関係を解析しました。その結果、雪解けが遅く春に葉が開く日(展葉日)が遅い年ほど紅葉の色づきが強く、鮮やかな紅葉になることが分かりました。さらに、全球気候モデルをもとに将来予測を行うと、温暖化に伴う融雪の早まりが展葉日の早まりを引き起こし、強い温暖化シナリオだと紅葉の赤みを示す指標値が15%程度減少することが予測されました。

この結果により、重要な観光資源となっている高山帯の紅葉景観という文化的な生態系サービスが、気候変動により色づきが悪くなり、劣化する可能性が世界で初めて示唆されました。

本研究の成果は、2025年8月8日付でシュプリンガー・ネイチャー社から刊行される総合学術誌『Scientific Reports』に掲載されました。

研究の背景と目的

日本を含む北半球の温帯〜亜寒帯域では、秋に草木の葉が赤や橙、黄色に色づく紅葉景観が広がり、生態系の文化的サービス注釈1として、また、重要な観光資源として人々に楽しまれています。紅葉に関する研究ではこれまで、主にどの時期に紅葉が起きるのかを対象として、気温や日射量などの環境条件との関連が解析されてきました。しかし、既存の紅葉研究には次の3つの課題がありました。1つ目は、時期の解析が殆どで、色づきの強さという観点からの研究が非常に少ないことです。2つ目は、色づきに関する研究においても、実験系や特定の地点での観測がほとんどで、広域を対象に解析したものがあまりありませんでした。3つ目は、紅葉研究としては人々が多く暮らす温帯におけるものが多く、より標高の高い高山帯での紅葉研究が少ないことです。近年、日本の高山帯では紅葉が見られない年も出現するなどしており、色づきの強さに関する解析とその気候変動との関係解析がまさに必要とされています。そこで国立環境研究所気候変動適応センターの小出大らの研究チーム(以下「当研究チーム」という)は、日本の高山帯を対象にして、秋の紅葉の色づきの強さのパターンとメカニズムの理解を目的として、色づきの強さと環境要因との関係を解析し、得られた統計的なモデルを使って将来的な気候変動に伴う色づきの変化を予測しました。

研究手法

国内の高山帯3ヶ所(大雪山旭岳、北アルプス室堂、中央アルプス極楽平)における1時間間隔で撮影された定点カメラ画像データを使って、調査地ごとに10ヶ所の解析範囲(樹冠のまとまり)を設けて紅葉の色づきの強さ(VARI値注釈2を使用)を計測し、各年における最大のVARI値を解析しました。解析範囲は紅葉を示すウラジロナナカマドや、黄葉を示すダケカンバ、ミネカエデなどの種を含んでいます。年による色づきの強さを説明する変数として、現地の気象観測データや気象庁によるAMeDASデータ、農業・食品産業技術総合研究機構によるメッシュ農業気象データを用いて、平均気温、最高気温、最低気温、降水量、日照時間、全天日射量の月別値と、最深積雪深、さらに春の定点カメラ画像データから葉が開いた展葉日も加えて整備しました。そして「線形混合モデル」という統計的なモデルを全ての説明変数の組合せで構築して、その中でも説明力の高い良いモデルを探索しました。

モデル比較の結果、展葉日が紅葉の色づきの強さに大きく影響していることが分かりました。そこでこのモデルを使って、紅葉の色づきの強さの広域将来予測を行いました。その際、説明変数である展葉日の将来予測をする必要があります。そこで展葉日と春に雪が溶けた日(融雪日)との強い相関関係に着目して、まず融雪日の予測モデルを構築して広域予測を行いました。日別の気温と降水量から積雪量を予測する積雪予測モデルを構築して、メッシュ農業気象データをもとに現在の広域融雪日予測を、また2つの全球気候モデル(MIROC5、MRI-CGCM3)、2つの温暖化シナリオ(RCP 2.6、8.5)、2つの時期(2031-2050, 2081-2100)における将来気候予測シナリオをもとに、広域における融雪日の将来予測を行いました。その後、定点カメラ画像データから得られた融雪日と展葉日の関係式を用いて、融雪日から展葉日を予測しました。その上で、選択された線形混合モデルを用いて展葉日から紅葉の色づきの強さを全国の高山帯植生を含む1km2グリッドごとに予測しました。

研究結果と考察

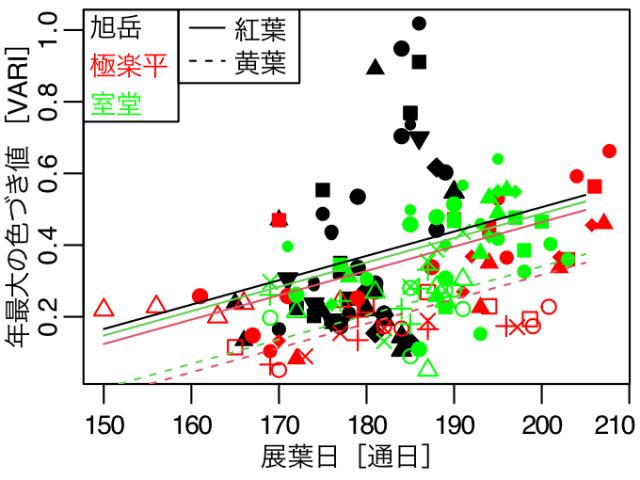

モデル比較の結果、得られた展葉日と紅葉の色づきの強さとの関係は、雪解けが遅く展葉日が遅い年ほど、色づきが強くなるというものでした(図1)。展葉日はこれまで秋の落葉日と関係していることは報告されていましたが、紅葉の色づきの強さとの関係は報告事例が見当たりません。両者の関係のメカニズムは今後より詳細に解析する必要がありますが、当研究チームは葉寿命による影響を考察しています。紅葉は春に緑色・黄色の色素が合成されたのち、秋に緑色の色素の分解と赤色の色素の合成によって葉の色が現れます。しかし、冬が暖かくて雪解けが早く、展葉日が早い年では、秋に紅葉する時期には冬の寒い年よりも古くなった葉で紅葉する必要があり、年老いた葉っぱでは色素の合成や分解がスムーズに進まずに色づきが悪くなる可能性が考えられます。

図1 紅葉・黄葉の色づきの強さと展葉日との関係

シンボルの違いは異なる解析範囲を示している。旭岳サイトは黄葉の解析範囲は含まれていない。回帰線は将来予測に用いた線形混合モデル(年最大VARIを展葉日、紅葉or黄葉の説明変数で予測。ランダム切片は解析範囲)による予測結果を描画している。VARI値は大きいほど赤色が強いことを示す。

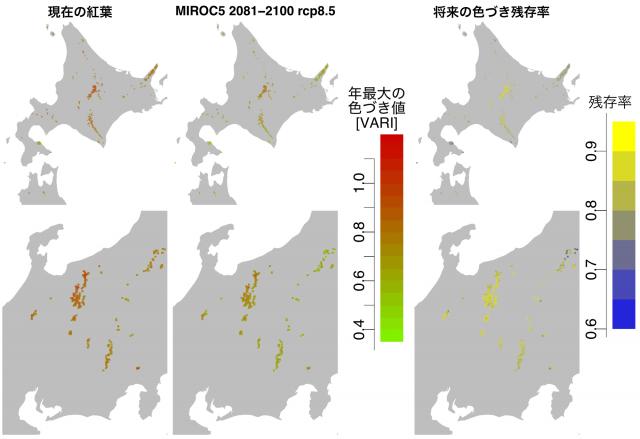

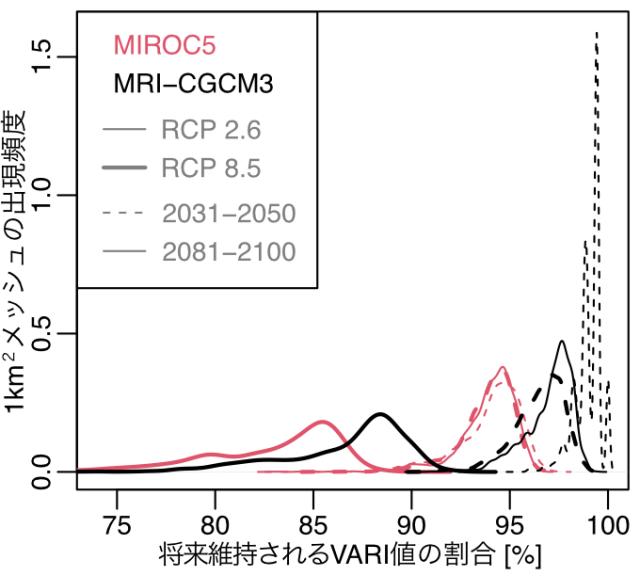

高山帯の植生を含む1km2グリッドを対象に現在と将来における紅葉の色づきの強さを予測したところ、将来的な温暖化に伴う展葉日の早まりによって、全体に色づきが弱くなっていく傾向が明らかになりました(図2)。こうした色づきの減少は、温暖な低標高域のグリッドで特に顕著でした。しかし、こうした低標高の高山植生は、火山や多雪など特殊な要因で形成されており、高山帯の気温域を超えて温かい場所でもあるため、解析対象とした種が実際に生育しているか否かは注意する必要があります。また、色づきの減少程度は気候シナリオや時期によって大きく異なりましたが、温暖化が強く進んだシナリオほど色づきの減少も大きい傾向で、減少する方向性はいずれの場合でも一致していました(図3)。今回解析した中で最も温暖化が顕著なMIROC5 RCP8.5 2081-2100のシナリオでは、全体に15%程度の色づきの減少が多くのグリッドで予測されました。

図2 紅葉の色づきの強さの現在(1981-2000)・将来(2081-2100)予測図と将来における色づきの残存率

図3 全球気候モデル・温暖化シナリオ・将来予測時期による現状と比べて維持される紅葉の色づきの強さ(VARI値)の割合の頻度分布

全国の高山帯植生を含む1km2メッシュ予測結果を集計して描画している。ちなみに85%維持される場所は、色づきの減少率15%として文中で表現している。

温暖化が顕著な気候シナリオにおける色づきの減少は15%程度でしたが、どの程度の色の違いになるのか、極楽平における景観写真を用いて合成してみました(図4)。その結果、紅葉のコントラストが抑えられ、景観の見栄えや鮮やかさが低下してしまう事が示唆されました。しかし、一方で、長期的な気候変動による変化よりも、現状の年々変動による色づきの変化の幅が大きく、色づきの悪い年では紅葉景観の見栄えは既に大きく低下しています。今回のモデルでは説明しきれていない部分も多いため、色素の合成に関わる生理的なパラメータの観測などにより、こうした年々変動の詳細なメカニズムを今後さらに解明していく必要があります。

図4 中央アルプス極楽平における色づきの良い年と悪い年における実際の景観とその将来変化予測(VARI:15%減少)に基づく合成画像

VARI値の15%減少はMIROC5 RCP8.5 2081-2100年のシナリオに基づく全国の高山帯植生における予測結果(図3)に基づいている。合成の際はVARI値が0.2を超える画素のみを紅葉箇所の対象にして、対象画素の平均VARI値が15%減になるまで赤色値を減少させて描画している。写真は気候変動影響モニタリング(高山帯)のサイト(https://db.cger.nies.go.jp/gem/ja/mountain/)からダウンロードした。写真中の白四角は登山者をマスクしている。なお、2016年はこの時期天気が悪かったため、明度の低い画像となっている。

今後の展望

これまで気候変動に伴う観光資源としての紅葉の価値の変化はその時期をベースに議論されてきましたが、本研究の結果は紅葉の色づきの低下という新たな視点の重要性を示すものです。こうした色づきの変化と、土壌分解系や生態系の生産性等との関連も興味深いものです。生理的なメカニズムの理解を今後さらに深める必要がありますが、こうした色づきの理解を促進させることで、シーズン前の紅葉の色づき予測や、ベストな紅葉スポットの探索をする際に有用と考えられます。より標高の低い温帯の紅葉・黄葉とも比較しながら、包括的な紅葉メカニズムの解明を今後さらに進めていこうと考えています。

注釈

注釈1)文化的サービス

生態系が人類にもたらす恩恵とされる生態系サービスの中の1領域で、レクリエーションや観光の機会、芸術文化へのインスピレーション、精神的な癒しなどをもたらす生態系の恩恵を示す。(元に戻る)

注釈2)VARI値

Visible Atmospherically Resistant Index値((赤―緑)/(赤+緑―青))。色指標値の1つで、紅葉の色づきの強さを比較的安定的に評価できる指標である。デジタル写真では赤(R)緑(G)青(B)の三原色の強さを各画素で記録しており、この画素値から算出する。なお元々は分子が(緑―赤)で算出される指数だが、本研究では赤色に着目するため、(赤―緑)で算出した。(元に戻る)

研究助成

本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業(20K12268)の助成を受けて実施されました。

発表論文

タイトル:Autumn leaf color brightness of Japanese alpine vegetation is projected to decrease under future climate change

著者:Dai KOIDE, Reiko IDE, Hiroyuki OGUMA, Keisuke SUZUKI, Haruka OHASHI, Yuji KOMINAMI

掲載誌:Scientific Reports

URL:https://www.nature.com/articles/s41598-025-14547-2

DOI:10.1038/s41598-025-14547-2

発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

気候変動適応センター気候変動影響観測研究室 主任研究員 小出 大

生物多様性領域生物多様性保全計画研究室 室長 小熊 宏之

地球システム領域陸域モニタリング推進室 高度技能専門員 井手 玲子

森林総合研究所

森林防災研究領域気象研究室 主任研究員 小南 裕志

野生動物研究領域鳥獣生態研究室 主任研究員 大橋 春香

信州大学理学部

名誉教授・特任教授 鈴木 啓助

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.