研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成13年度 研究成果選集 2001 > レーザー光を用いて空から森林の構造をとらえる

更新日:2012年7月18日

ここから本文です。

レーザー光を用いて空から森林の構造をとらえる

| 四国支所 | 流域森林保全研究グループ | 平田 泰雅 |

| 森林管理研究領域 | 環境計画研究室 | 宮本 麻子 |

| 資源解析研究室 | 福田 未来、西園 朋広(現:東北支所) |

背景と目的

空中からのレーザー光による森林計測は、航空機やヘリコプター等から照射されたレーザー光が地表に近づくにつれて広がり、光の一部が林冠表面を構成する葉群に当たって反射し、その残りが、林冠内の葉群や幹枝に当たり、最後は地面に当たって反射するという特性を利用した計測である。レーザー光が照射されてから返ってくるまでの時間を測ることにより、林冠と地面の高さを面的な広がりをもって計測することが可能となる。このため、森林がもつ構造や機能を、広域にとらえるのに有効な手段として期待が高まっている。そこで本研究では、低速飛行により精細な計測が可能なヘリコプターからのレーザー計測により、スギ人工林における立木本数及び各立木の樹高と、広葉樹林における林冠の階層構造を把握する手法の開発を行った。

成果

ヘリコプターからのレーザー光を用いた地表の3次元計測では、ヘリコプターの位置と高さ、姿勢、レーザー光の照射方向、レーザー光が林冠および地面に当たって返ってくるまでの時間を精度よく計測することにより、1回の計測で、地形とその上に生育する森林の構造をとらえることが可能である。

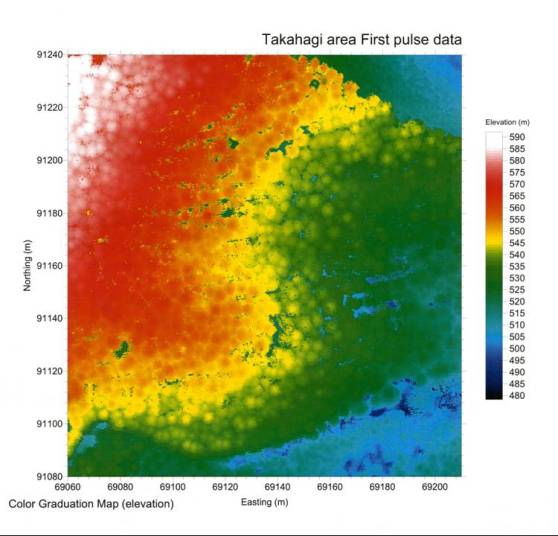

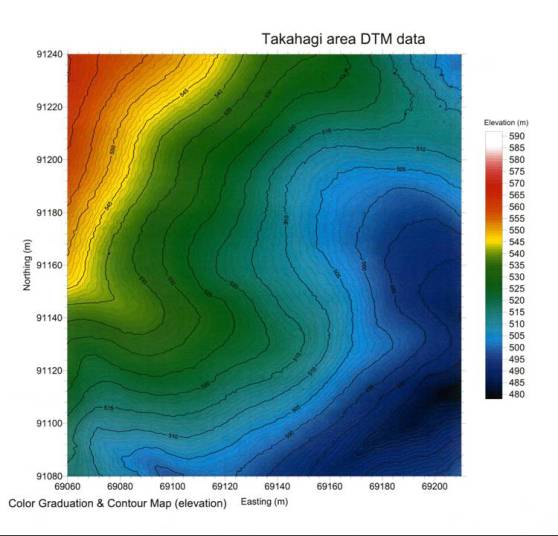

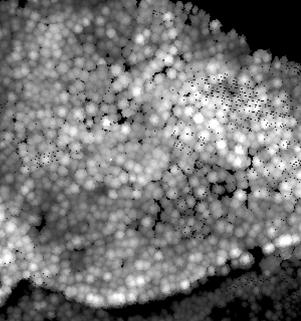

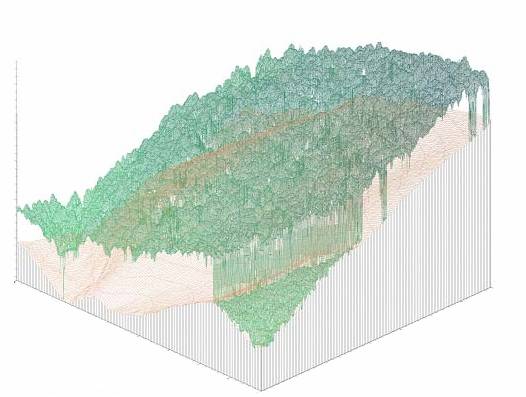

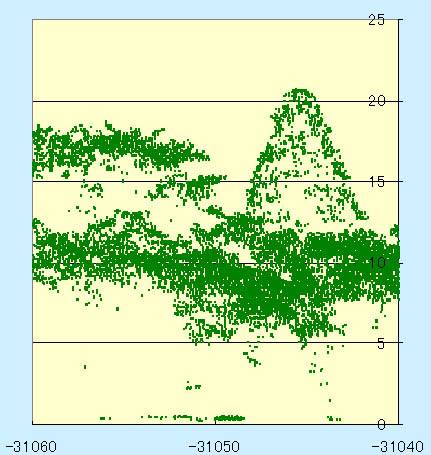

そこで、スギ人工林において、立木本数および各立木の樹高を把握するために、各立木の梢端部、すなわち周囲よりも高い点の位置を抽出することを試みた。レーザー計測によって得られるデータは、林冠表面で反射してきたレーザー光により算出される林冠の標高データと、地面から反射してきたレーザー光により算出される地面の標高のデータである。ただし、これらのデータには、林冠表面だけではなく、葉群あるいはギャップに入り込んで反射してきたものや、地表近くで下層植生や幹の根元に近い部分に当たって返ってきたものが含まれる。そこでこれらのノイズとなるデータを取り除くアルゴリズムを開発し、林冠の表面から返ってきたデータのみから林冠の標高(図1)を、また、地面から返ってきたデータのみから地面の標高(図2)を算出した。これらの標高の差分から林冠高の算出を行った(図3)。こうして算出された林冠高のデータのうち、周囲の値より大きい値を取る点が、各立木の梢端部の位置を示す点である。したがって、この点数をカウントすることにより立木本数が、また、梢端部の林冠高の値が各立木の樹高を表すことになる。図4は林冠と地形を同時に表現したものである。

スギのような針葉樹林とちがって広葉樹林は、通常、各立木の樹冠が階層構造を形成している。そのため林冠表面だけを抽出したのでは、この階層構造を表現することができず、広葉樹林の構造や機能をとらえることができない。そこで、森林を垂直に薄く切った直方体を想定し(図5)、この直方体に含まれる全ての計測点を垂直面に投影する(図6)。この場合、最上層を形成する樹木の葉群あるいは枝や幹の間をすり抜けて、その下層の樹冠で反射した計測点が除去されないため、下層の樹冠も表現することが可能である。この方法により、林冠の階層構造やギャップ構造をとらえることが可能になった。上層の葉群が高密度のためレーザー光が下層まで達しないような場合には、当然のことながら下層植生の存在自体が少なく、そのような場合にもこの方法は有効であると考えられる。

本研究により、立木本数や樹高、林冠の階層構造といった森林のパラメータを抽出するための手法が開発された。これにより炭素の固定機能を推定するための林分のパラメータを広域で取得することが可能となった。

なお、本研究は文部科学省海洋開発及地球科学技術調査研究促進費「LIDARリモートセンシングによる森林機能パラメータ計測手法に関する研究」による。

図1 レーザー計測による林冠の標高

図2 レーザー計測による地面の標高

図3 スギ人工林における林冠高の算出

図4 スギ人工林の林冠および地形の3次元表示

図5 林冠の階層構造をとらえるための模式図

図6 広葉樹林における林冠の階層構造

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.