研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成13年度 研究成果選集 2001 > 森の落ち葉はどのくらい炭素を貯めているか?

更新日:2012年7月18日

ここから本文です。

森の落ち葉はどのくらい炭素を貯めているか?

| 立地環境研究領域 | 土壌資源評価研究室 | 小野 賢二、今矢 明宏(現:九州支所) |

| 林業経営・政策研究領域 | 林業システム研究室 | 鹿又 秀聡 |

| 立地環境研究領域 | 温暖化物質チーム長 | 森貞 和仁 |

背景と目的

地球温暖化に対して二酸化炭素吸収源としての森林の役割が注目され、森林による二酸化炭素吸収機能を正確に把握することが求められている。森林は大気中の二酸化炭素を吸収し樹体を形成するが、葉や枝など枯死した樹体の一部は地表に堆積して順次分解されて土壌に蓄積されていく。森林を支えている土壌や地表を覆っている落葉などの堆積有機物は多量の炭素を含んでおり、堆積有機物も樹木や土壌とともに炭素貯蔵庫として大気中の二酸化炭素固定に重要な役割を果たしている。しかしながら、これまでわが国の森林全体における堆積有機物による炭素蓄積量の推定はなされていない。そのため、本研究では既往の調査結果から堆積有機物に関するデータを収集、整理し、それに基づいてわが国の森林全体における堆積有機物による炭素蓄積量を推定するとともにその分布図を作成した。

成果

文献から収集した全国279カ所における堆積有機物量の測定データと1990年林業センサスを利用してわが国の森林における堆積有機物による炭素蓄積量を推定した。その結果と国土数値情報の3次メッシュを利用して堆積有機物による炭素蓄積分布図を作成した。

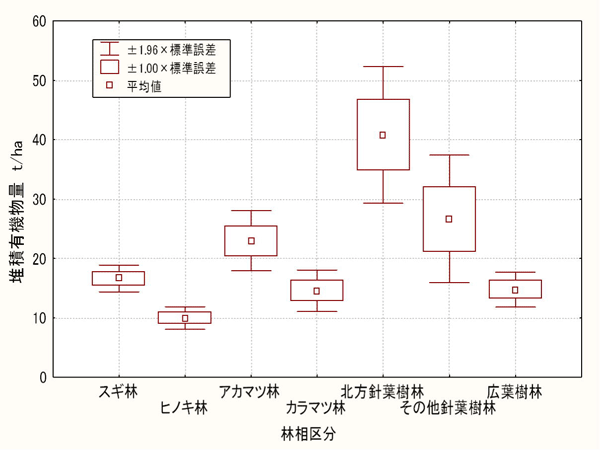

279カ所の樹種、立地条件は様々であったが、堆積有機物量は樹種によって大別されたので、林業センサスの林相区分に準じてスギ林、ヒノキ林、アカマツ林、カラマツ林、エゾマツ等北方針葉樹林、その他針葉樹林、広葉樹林の7つに区分し、それぞれの測定データの平均を各林相の堆積有機物量の代表値とした。林相ごとのhaあたり堆積有機物量はスギ林で約17トン、ヒノキ林で10トンに対して、エゾマツ等北方針葉樹林では40トン以上に達した(図1)。堆積有機物の炭素含量は収集した文献に記載されている数値の平均をとって43%とした。

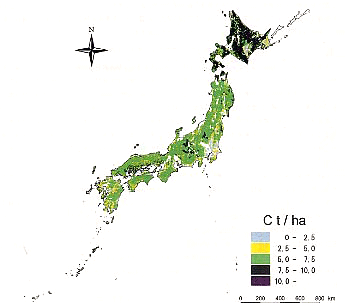

林相区分ごとのhaあたり堆積有機物量に、林業センサスの市町村別、林相別森林面積を乗じて堆積有機物量を集計し、炭素換算して堆積有機物による炭素蓄積量とした。さらに市町村ごとの森林面積1haあたり堆積有機物量(炭素換算)を国土数値情報の3次メッシュと組み合わせて堆積有機物による炭素蓄積分布図を作成した(図2)。

集計の結果、1990年時点のわが国の森林における堆積有機物量は4.1億トン、その炭素蓄積量は1.7億トンと推定された。分布図からは北方針葉樹林やアカマツ林など堆積有機物量が多い森林の面積割合が高い地域において炭素蓄積量が高いことがわかる。1.7億トンという数値は1990年時点におけるわが国森林の樹木による炭素蓄積量(9.8億トン)の約1/5にあたり、1990年にわが国で排出された二酸化炭素(炭素換算で3.1億トン)の半年分強に相当する。堆積有機物は森林の伐採、集材作業など土地利用変化に伴い大きく変動する可能性があり、二酸化炭素固定源としての森林の機能発揮には堆積有機物の維持・保全に配慮した森林の取り扱いが重要である。

本研究で作成した分布図は標準的な国土数値情報の3次メッシュを基礎としており、全国規模の分布傾向を理解するのに適している。しかし、その精度は集計に用いたデータや林業センサスに依存している。林相ごとの堆積有機物量の集計に用いたデータは様々な立地条件を含んでおり、今後立地条件を加味して精度の向上を図ることで地域別の詳細な分布や、森林管理のための図を提供できる。

なお、本研究は交付金プロジェクト「森林、海洋等におけるCO2収支の評価の高度化」による。

図1 林相別堆積有機物量

図2 堆積有機物による炭素蓄積分布図

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.