研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成13年度 研究成果選集 2001 > 変わりつつある素材生産業

更新日:2012年7月18日

ここから本文です。

変わりつつある素材生産業

| 林業経営・政策研究領域 | 林業動向解析研究室 | 山田 茂樹 |

背景と目的

素材生産事業体には小規模なものが多く、高能率な大型機械をもつ事業体は一部に限られるなど、低コストで競争力のある生産を安定して行うためには多くの課題があった。90年代は林家の生産活動の停滞、不在村化などが進む一方で、高能率で足腰の強い事業体の育成を目標に、高性能林業機械化や林業労働力の確保などを目的とした事業体強化策が講じられてきた時期でもある。本研究では、これら状況の変化や諸施策が素材生産事業体に与えた影響を明らかにするために、2000年世界農林業センサス及び既存統計を用い、全国的な動向を分析した。

成果

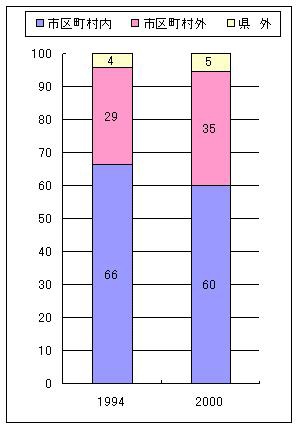

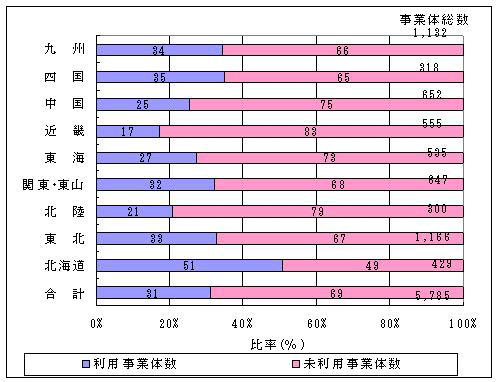

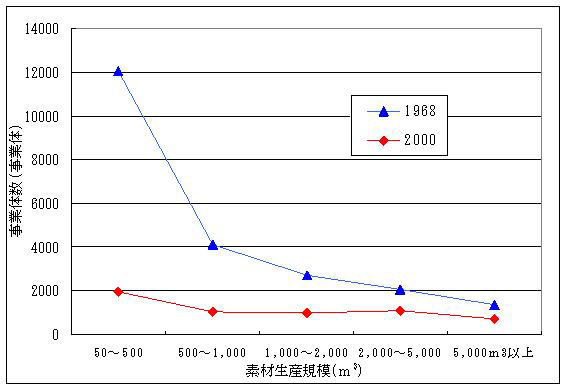

1事業体当たり平均年間素材生産量は94年の1,998m3から2000年の2,339m3へと増加し、素材生産事業体は大規模化しており、図1に示すように主な活動範囲も広域化している。高性能林業機械は全体で3割強の事業体が利用しており、94年の10%台前半に比較してかなり普及が進んいる(図2)。さらに、1事業体当たり従業員数をみても94年の7.4人から2000年には9.9人へ増加し、林業労働力の確保や高性能林業機械を活用した大規模事業体の育成を目指した事業体育成策は一定の成果を挙げていると考えられる。また、図3のように零細規模層に偏った事業体数分布も解消されつつあり、年間素材生産量5,000m3以上の事業体で約6割の素材生産シェアを占めるに至っている。

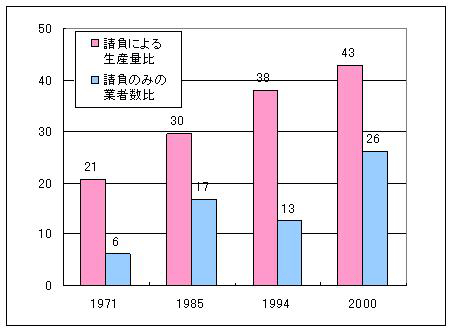

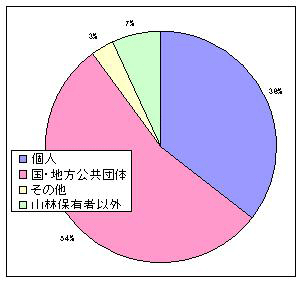

しかし、生産性の伸びをみると94年;3.22m3/人・日、2000年;3.23m3/人・日と高性能林業機械の普及にもかかわらず停滞している。また、請負のみしか行わなかった事業体数比率、及び請負生産による生産量比率(材積比)は共に上昇し請負化が進行していると考えられるが、事業請負先をみると、現在でも国や地方公共団体への依存度が高い(図4及び5)。

今後は、生産性の向上を図り民有林事業を拡大していくことがまず課題となるが、そのためには、高性能林業機械を体系的に導入し、より効率的かつシステマティックに運用できる態勢を整えること、零細な林地を集団化し面積を大きくして施業を行うことなどが重要である。また、このような集団化による林地の大面積化が難しく、高性能林業機械による高能率生産に適さない林地の施業・管理や、広葉樹との混交林や複層林化など多様化しつつある森林の整備・管理などを行う事業体を育成し、国民の森林・林業に対する要請に応えていくことも重要である。適切な施業や管理の行われていない不在村所有者の山林や放棄林地の経営・管理を、地域の中核的な森林所有者ばかりではなく、新しく林業に参入したり山村に定住しようという意欲のあるものに委託するなど、あらたな担い手の創出方策を検討すべき段階にあるともいえるであろう。

図1 主な活動範囲別素材生産事業体数比率

図2 地域別,高性能林業機械を利用した事業体数及び比率

図3 素材生産規模別事業体数分布の推移

注)1978年は25,000m3以上の業者を一括して計上している。

図4 請負による素材生産量比率と請負のみの事業体数比率の推移

図5 請負作業の依頼主別面積比率

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.