研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成13年度 研究成果選集 2001 > 落葉亜高木種アオダモの雄株と両性株の割合は交配様式で決まるのか

更新日:2012年7月18日

ここから本文です。

落葉亜高木種アオダモの雄株と両性株の割合は交配様式で決まるのか

| 関西支所 | 森林生態研究グループ | 石田 清 |

| 北海道大学 | 北方生物圏フィールド科学センター | 日浦 勉 |

背景と目的

一般的な植物の性表現には、雌しべと雄しべを両方つける両性花だけが見られる雌雄両全性や、1つの集団内に雌個体(雌花のみをつける個体)と雄個体(雄花のみをつける個体)の両方が見られる雌雄異株などがある。一部の植物はより複雑な性表現を持つが、そのなかでも特に稀なのは、1つの集団内に雄個体と両性個体(両性花のみをつける個体)の両方が見られる雄性両全性異株である。この性表現は世界的にみても草本と樹木合わせて8種しか確認されていない。雄個体と両性個体が1つの集団内で共存できる条件とその割合は理論的に検討されており、この性表現がなぜ稀なのかが説明されている。Lloyd(1975)の理論によると、雄個体は子孫を残すうえで両性個体よりも不利であるが、他殖率(両性個体が他家花粉で作る種子の割合)が高くなると、次世代に伝わる雄個体の遺伝子が増えるために雄比(雄個体の割合)も増加すると予想されている。しかしながら、他殖率と雄比の関係を検証した雄性両全性異株植物は草本1種のみであり、この理論は十分に検証されていない。そこで、現実の雄性両全性異株植物においてどのような条件のもとで雄個体と両性個体が共存できるのかを明らかにするための研究の一環として、雄性両全性異株である落葉亜高木種アオダモ(写真1)を用いて交配様式と雄比の関係を調べた。

成果

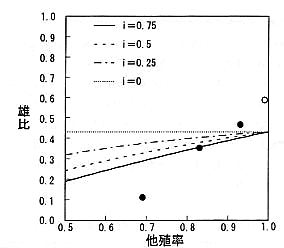

北海道中部のアオダモは幅広い雄比の集団間変異を示す。この地域(札幌市、江別市、苫小牧市)のアオダモ集団で種子と冬芽のアロザイム(遺伝的多型を示す酵素)による遺伝分析を行い、4集団で他殖率を推定するとともに、5集団で成木の近交係数(近親交配の程度を示す指数)を求めた。その結果、アロザイム3遺伝子座の分析で推定した他殖率は0.69〜0.99となり、雄比が高い集団ほど高い他殖率を示す傾向が認められた(図1)。一方、5遺伝子座の分析で求めた成木集団の近交係数はいずれの集団も0と有意に異ならず、近交係数と雄比の相関も認められなかった(表1)。これらの結果から、アオダモの両性個体は他家花粉と自家花粉の両方で種子を作るが、自殖(自家受粉)由来の種子が成木に成長するまでに死亡する割合は他殖(他家受粉)由来の種子のそれよりも高いと考えられた。すなわち、部分的に自殖を行う集団でも、発芽以降、成木までに近交弱勢のために間引きがおこり、結果として外交配集団となっていることを示した。これらの結果と花粉生産量および生存率の相対値(両性個体/雄個体)の既存データを用いてLloydの理論のもとで期待される雄比を計算したところ、他殖率の高い集団ではこの期待値が実際に観察された雄比よりも有意に低かった(図1)。このことは、アオダモ集団のなかには従来の理論では説明できない高い雄比を持つものがあることを示している。

写真1 アオダモの花.

雄花(左)は2個の雄しべを持ち、両性花(右)は2個の雄しべと1個の雌しべを持つ。

| 集団番号 | 雄比 | ヘテロ接合度 | 近交係数 | |

|---|---|---|---|---|

| 観察値 | 期待値 | |||

| 1 | 0.59 | 0.243 (0.067) | 0.238 (0.071) | -0.047 |

| 2 | 0.61 | 0.280 (0.054) | 0.310 (0.058) | 0.101 |

| 3 | 0.47 | 0.327 (0.040) | 0.350 (0.051) | 0.030 |

| 4 | 0.25 | 0.221 (0.079) | 0.210 (0.078) | -0.056 |

| 5 | 0.11 | 0.341 (0.062) | 0.325 (0.058) | -0.050 |

期待値は、ハーディーワインベルク平衡のもとで期待される値を示す。

括弧内の数字はヘテロ接合度の標準誤差を示す。

図1 北海道中部のアオダモ集団における他殖率と雄比との関係

図中の線はLloyd(1975)の理論で期待される雄比を示す。

iは自殖子孫の相対適応度(自殖子孫/他殖子孫)を表す。

●:雄比の期待値と有意に異ならないことを示す。

○:期待値と有意に異なる(p<0.05)。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.