今月の自然探訪 > 過去の自然探訪 掲載一覧 > 自然探訪2017年2月 森林限界に生きるカラマツ

更新日:2017年2月1日

ここから本文です。

自然探訪2017年2月 森林限界に生きるカラマツ

森林限界に生きるカラマツ

カラマツ(Larix kaempferi)は、本州の中部地方から東北地方南部の亜高山帯に分布する落葉性の針葉樹で、用材目的のために長野県や東北・北海道地方に広く植林されています(写真1)。以前は材に狂いが生じやすいなどの理由であまり利用されていませんでしたが、成長の早さ、乾燥のしやすさや合板・集成材としての利用の増加により、近年では需用の高まりをみせています。

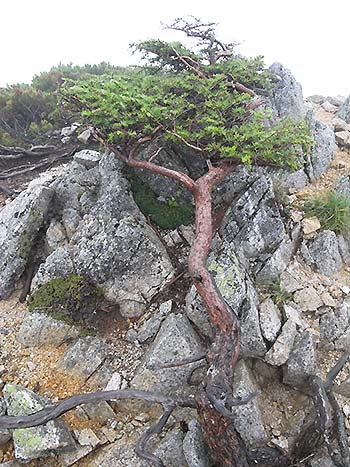

カラマツは、普通は樹高が25~30mほどになる高木です。ところが北アルプスの稜線に自生していたカラマツ(写真2、3)は、普段目にするものと様子が異なります。たとえば写真2のカラマツは、盆栽のように樹形はねじれ樹高も1mほどしかありません。さらに写真3になると、直立した主幹が失われ、

標高や緯度の上昇に伴う樹木の樹高低下は普遍的にみられる現象で、標高・緯度の上昇に伴う温度低下のために生じる利用可能な資源量の減少や生育可能期間の短縮、あるいは低温に伴う成長活性の低下など、その要因はいくつか考えられています。とりわけ高山の稜線のような環境では、冬期の強烈な風雪によりある程度以上の高さになると枝葉が損傷を受けるため、それ以上の高さには成長できなくなります。さらに風上側の枝は枯れてしまうのに対して風下側の枝は生き残り、樹冠の偏った樹形になります。このような樹形を

(植物生態研究領域 壁谷 大介)

写真1:冬場のカラマツ人工林(八ヶ岳山麓)

写真2:

写真3:主幹を失い

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.