今月の自然探訪 > 過去の自然探訪 掲載一覧 > 自然探訪2018年9月 アキグミ

更新日:2018年9月3日

ここから本文です。

自然探訪2018年9月 アキグミ

アキグミ

アキグミは、グミ属の落葉性小高木です。秋になると、直径5ミリ程度の実をつけます。日本海側の、新潟県、富山県および石川県の河原または砂浜には、これらアキグミが自生しており、秋になると、木にいっぱいの実をつけます(写真1)。

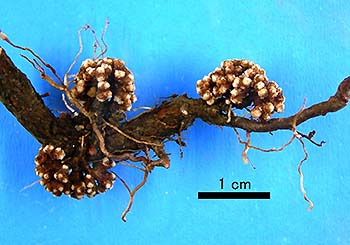

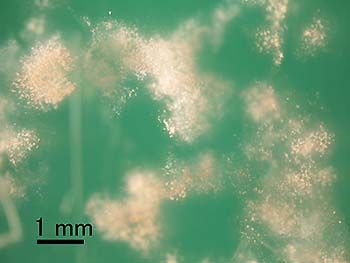

アキグミなど、グミ属の樹木の根を掘り取って見ると、根には瘤(こぶ)のようなものがついています(写真2)。これは、根粒(根瘤)というものです。根粒は、窒素固定菌である放線菌フランキア(写真3)が感染して作られます。ネムノキやハギなどのマメ科の樹木の根にも根粒は作られますが、根粒を形成する微生物の種類が異なります。

グミの根粒の内部で、大気中の窒素はフランキア菌によってアンモニアに変換されて、グミの栄養分となって利用されます。空気の成分の約8割は窒素です。窒素はアミノ酸やタンパク質として生物の生育に不可欠な元素ですが、空気中の窒素ガスを生物が利用可能なアンモニアに変換する(窒素を固定する)ことができるのは、このフランキア菌など窒素固定菌と呼ばれる一部の微生物のみです。このフランキア菌の働きによって、アキグミは、河川敷や砂浜など栄養分の少ない環境においても、良好に生育することができます。

フランキア菌によって根粒を形成する樹木としては、グミの他には、ハンノキ、モクマオウ、ヤマモモなどが我が国において知られています。これらはいずれも、砂防林、防風林、街路樹などに使われています。そのような環境でもこれらの樹木が生育できるのは、それらの樹木の根に根粒を形成する微生物の働きがあってこそなのでしょう。

(研究ディレクター(生物機能研究担当) 山中 高史)

写真1:赤い実を一面につけたアキグミ

写真2:アキグミの根に形成された根粒

写真3:フランキア菌菌糸

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.