今月の自然探訪 > 過去の自然探訪 掲載一覧 > 自然探訪2025年2月 山奥の降水量観測 ~人海戦術だったころ~

更新日:2025年7月16日

ここから本文です。

自然探訪2025年2月 山奥の降水量観測 ~人海戦術だったころ~

山地の降水量は標高や複雑な地形によって変化するため、広範囲に正確に把握することがとても難しいです。今では降水量を測定していない場所でも、雨雲の動きやこれから降る雨の強さを数時間先まで予測することまでできます。しかし、このような技術が無かった頃はどのように降水量を把握していたのでしょうか?今回は、山奥の降水量が未知だった今から90年ほど前に、森林総合研究所の宝川森林理水試験地にて行われていた降水量観測についてご紹介いたします。

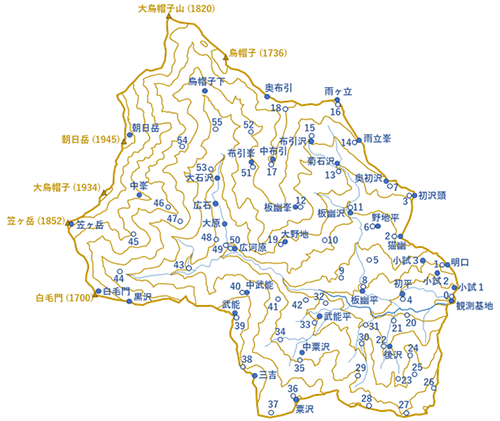

宝川森林理水試験地は群馬県みなかみ町にあり、本川の宝川は首都圏の水瓶といわれる奥利根にあるダム群の一つである藤原ダムのダム湖に流入しています。試験地は谷川連峰の東側に位置し、分水嶺には大烏帽子(1,820m)、朝日岳(1,945m)、笠ヶ岳(1,852m)、白毛門(1,720m)といった峻峰が連なります(図1、写真1)。宝川温泉の先にある試験地のゲートは朝日岳への登山口の一つとして山愛好家に知られているようです。筆者もかなり前に一度だけ朝日岳まで登ったことがありますが、とても苦しく周囲の景色(写真2)を楽しむ余裕はありませんでした。

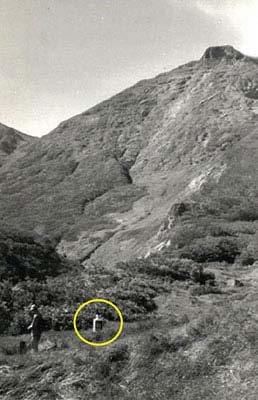

当初この試験地では、標高805-1,945m、面積19km2の試験地内に雨量計を最大40ヶ所、積雪深計を55ヶ所に設置し、降水量の分布を調べていました(図1、写真3、4)。降水量が最も精力的に測定されたのは1938-1958年の21年間です。雨量は積雪のない7-10月に月1回以上の頻度で貯留型の雨量計に貯まった水量が測定されました。積雪深は木に取り付けた標尺を積雪期に数回読むことによって測定されました。雨量計よりも積雪深計が沢山置かれているのは、夏季は谷を渡る時に一度下ってまた登らないとなりませんが、冬季は谷が雪で埋まるため、夏季よりも歩きやすいからだそうです。

この調査により、雨量と積雪深はともに標高が高くなると増加しますが、積雪深の増加率の方が大きいこと、積雪深は谷で多いなど雨量よりも地形の影響を受けやすいことが明らかになりました。また、観測基地(標高805m)で測定した降水量を4-10月は約1.3倍、11-3月は約2.1倍すると試験地全体の降水量になることが明らかになりました。そして、降水量分布がおおよそ4つに区分されることが分かったため、1962年以降は観測基地、野地平(標高1,165m)、広河原(標高1,250m)、大石沢(標高1,325m)の4地点で観測が行われました。1987年以降は観測基地、野地平、広河原の3地点、2000年以降は観測基地の1地点と縮小されました。観測基地での観測は現在も継続していますが、積雪期は観測基地に到達するだけでもなかなか大変で(参照:自然探訪2019年5月 宝川森林理水試験地、雪溶けの季節、https://www.ffpri.affrc.go.jp/snap/2019/5-takaragawa.html)、20年以上の長期に渡り、雨量や積雪深を測定しながら登山を続けた先人達の偉大さを痛感します。

(森林防災研究領域 久保田 多余子)

図1:宝川試験地内の雨量計と積雪深計の位置。

黒丸(地点名付き)が雨量計、白丸(番号付き)が積雪深計の設置個所を示す。

写真1:朝日岳山頂近くの道標(2001年10月撮影)

写真2:広河原から大石沢へ向かう途中で見た滝(2001年10月撮影)

写真3:烏帽子下の雨量計(円内:森林総合研究所所蔵、1965年頃撮影)

写真4:積雪調査へ出発(森林総合研究所所蔵、1954年撮影)

過去の自然探訪掲載一覧はこちら

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.