ここから本文です。

令和3年度森林総合研究所

九州地域公開講演会「沖縄の森の生物多様性保全と人の暮らし」

令和3年度の公開講演会は、今年7月に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」地域が日本で5番目のユネスコ世界自然遺産に登録されたことを記念し、この地域のうち特に沖縄で行われてきた研究成果に焦点を絞って、森林総合研究所九州支所と森林総合研究所林木育種センターとが合同で開催いたします。

今年も昨年と同様、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止のためYouTube(森林総研チャンネル)を利用した講演動画の配信を12月1日から行いますので、是非ご視聴ください。

開催概要

|

九州支所では、熊本を拠点に九州沖縄地域の森林の持続的活用と生物多様性保全に関する研究を、また林木育種センター西表熱帯林育種技術園では、熱帯地域の林木育種技術に関する研究を長年続けています。これらの研究成果を通じて、今回の遺産登録に微力ながら貢献できたことを光栄に存じております。

配信開始:令和3(2021)年12月1日(水曜日)~ 配信終了:令和4(2022)年11月30日(水曜日) 配信場所:YouTube(森林総研チャンネル)※外部サイトに接続 |

関連サイト

森林総合研究所ホームページ

令和3年夏「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産登録記念、特設サイト

刊行物(発行日:2022年4月21日)

第5期中長期計画成果14(森林環境-5)

どんぐりを調べてみよう! ―中琉球(なかりゅうきゅう)におけるドングリ豊凶モニタリング調査―

関西支所令和3年度公開講演会より抜粋(YouTube)

世界自然遺産「沖縄やんばる」の森の今昔(関西支所森林資源管理研究グループ長・齋藤 和彦)(外部サイトへリンク)

開催報告

講演内容

挨拶:(九州支所長・塔村真一郎)

講演1:回復し始めた沖縄島北部やんばるの森の固有鳥類(九州支所森林動物研究グループ・小高信彦)

|

島で独自の進化を遂げた固有種は、人為的な環境改変や外来種の侵入によって簡単に絶滅してしまうことが知られています。世界自然遺産に登録された沖縄島北部やんばるの森では、日本で唯一の飛べない鳥ヤンバルクイナだけでなく、ノグチゲラやホントウアカヒゲも地上生活に適応して暮らしています。沖縄島には従来、肉食哺乳類が生息しなかったため、これらの鳥類は地上生活に適応したと考えられます。1910年、猛毒を持つハブ咬傷に苦しむ沖縄の人たちを助けようと、天敵としてマングースが導入されましたが、これは大きな間違いでした。1990年代に入ると、マングースはやんばるの森の固有鳥類にとって大きな脅威となっていることが明らかとなりました。しかし、環境省や沖縄県によるマングース防除事業が大きな成果を挙げ、2007年ころから、やんばるの森のマングースは減少傾向となり、最近になって固有鳥類3種はすべて、分布を回復し始めたことが確認されました。 |

捕食実験のために林床に設置したウズラ卵を食べる 侵略的外来種フイリマングース |

講演2:やんばるの古い森は若い森と何が違うのか?(九州支所森林生態系研究グループ・安部哲人)

|

世界各地で森林生態系が衰退しつつある中で、やんばるの森は生物多様性の高さが評価され世界自然遺産に登録されました。しかし、ほとんどのやんばるの森には伐採歴があり、様々な林齢の森が混在しています。これら古い森と若い森の違いを明らかにするため、植物種ごとの植被率と林齢や種数との関連を調べました。その結果、複数の種で植被率が増えると林齢や種数も増加することがわかりました。中でもイスノキは林齢や種数の全てと有意な正の相関があり、他の優占樹種より強く関連していました。また、樹種特性と林齢・種数との関係の解析から、萌芽力が低く、材密度が高い樹種は林齢が高く、種数が多い森で多い傾向が示唆されました。やんばるの古い森には絶滅危惧種などの保全対象が多く生息していますが、イスノキのように成長が遅く材密度の高い樹種の増加に伴い、着生植物や樹洞を利用する動物の生息地を供給する等の生態系機能を持つと考えられました。 |

伐採後の若い森(中央)とスダジイの森(奥) |

講演3:やんばるの遺産地域をとりまく緩衝地帯の森の役割(琉球大学農学部・高嶋敦史)

|

やんばるの森の世界自然遺産地域の周囲には、遺産地域を適切に保全するための緩衝地帯が設定されています。そこには、第二次大戦後に伐採されたのち再生した二次林や、木材生産を目指して造林された人工林などが広がっています。やんばるの森には大径木を利用する固有種が多いことが知られていますが、これまでの研究から、60年生に達した二次林でも大径木の密度は非皆伐林と比べて大幅に少ないことが明らかになっています。また人工林も、植栽された目的樹種が良好に生育しているとは言えない状況です。今後は、このような緩衝地帯の森を遺産地域の保全のためにどのように役立てていくか、適切な計画を立てることが求められます。具体的には、二次林を大径木の森へと誘導する取り組みや、生物多様性や生態系機能を損なわない木材生産、森林ツーリズムなどでの利用のあり方が議論されていく必要があるでしょう。 |

大径木が少ない緩衝地帯の二次林の調査区 |

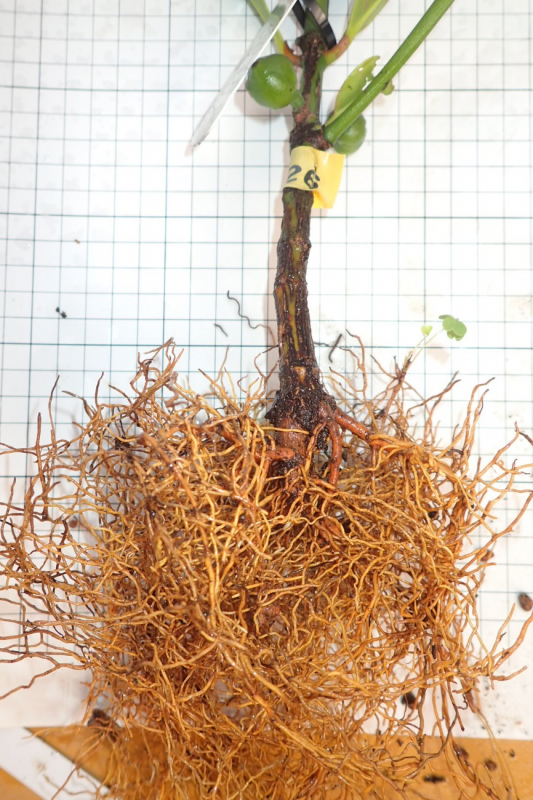

講演4:フクギを利用しやすくするための挿し木技術(林木育種センター西表熱帯林育種技術園・千吉良治)

|

フクギは、スリランカから日本の石垣島と西表島にかけて野生の状態で分布するとされ、奄美と沖縄では防風・防潮林等として植栽されてきました。有用な樹種である一方、落下した果実の強い臭いが利用上の課題になっています。フクギの植栽促進に貢献するため、果実を付けない雄株を挿し木で増殖する技術の向上に取り組みました。 |

フクギの挿し木苗の発根状態 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.