ここから本文です。

令和2年度森林総合研究所 九州・四国地域公開講演会「植えた樹を鹿から守る」

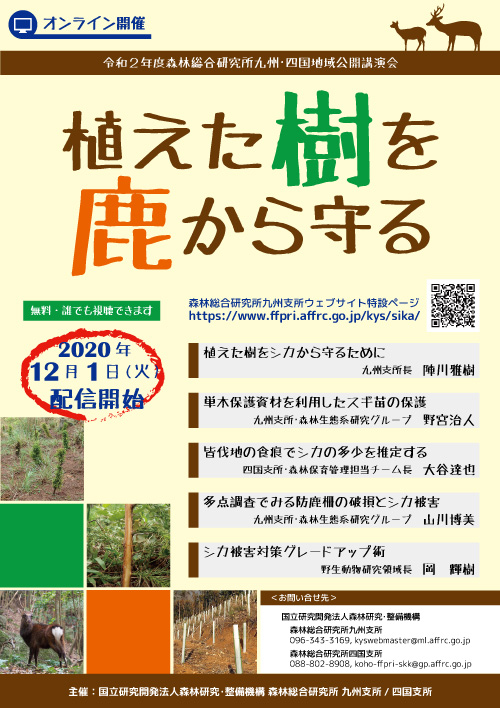

今年度の公開講演会は、森林総合研究所交付金プロジェクト「九州・四国地域の若齢造林地におけるシカ被害対策の高度化(交プロ1・若齢林シカ)」の研究成果報告会を兼ねて、九州支所と四国支所とが合同で講演会を開催することといたしました。

しかし、本年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、会場での開催は中止としました。代わりに、12月1日(火曜日)から、YouTube(森林総研チャンネル)を利用した講演動画の配信を行いますので、是非ご視聴ください。

開催概要

(PDF:434KB) |

我が国の森林・人工林は主伐期を迎え、皆伐と再造林が進められる一方で、再造林地におけるシカによる食害等も年々増加しており、効果的なシカ被害対策が林業における喫緊の課題となっています。森林総合研究所では、せっかく植えた苗木をシカの被害から守るため、様々な研究開発に取り組んできました。今回は、その研究成果の一部を紹介するため、5題の発表を行います。

配信終了:令和3(2021)年11月30日(火曜日) 配信場所:YouTube(森林総研チャンネル)※外部サイトに接続します。 質問受付:令和2(2020)年12月1日(火曜日)~8日(火曜日)→終了 |

開催報告

令和3(2021)年11月30日を持ちまして、動画配信は終了いたしました。

多くの方にご視聴いただき、ありがとうございました。

研究成果集

研究成果を取り纏めました。

- 第4期 中長期計画成果40(持続的林業-7)

- 発行日:2021年3月

- ISBN:978-4-909941-21-3

講演内容

講演1:植えた樹をシカから守るために(九州支所長 陣川雅樹)

|

我が国の森林・人工林の多くは主伐期を迎えており、森林を積極的に伐採・利用するとともに、森林の若返りを図るため再造林が進められています。その一方で、再造林地におけるシカによる食害等も年々増加しており、効果的なシカ被害対策が林業における喫緊の課題となっています。森林総合研究所では、せっかく植えた苗木をシカの被害から守るため、様々な研究開発に取り組んできました。 |

スギ苗を植栽した再造林地 |

講演2:単木保護資材を利用したスギ苗の保護(九州支所・森林生態系研究グループ 野宮治人)

|

シカ被害対策には防鹿柵が広く使われていますが、最近、筒状の単木保護資材(写真参照)を利用した施工地を見ることがあります。スギ苗1本1本を守っているので、防鹿柵が壊れた時に比べて全滅になるようなシカ被害は発生しないだろうと期待されています。 |

単⽊保護資材を施⼯した造林地 |

講演3:皆伐地の食痕でシカの多少を推定する(四国支所・森林保育管理担当チーム長 大谷達也)

|

シカ生息地において皆伐後の再造林を成功させるには、あらかじめシカの多少を判定して有効な対策を講じる必要があります。そのために、特別な機械や技術を使わなくても、簡単な調査によってその皆伐地にどの程度シカがいるのか推定する方法を検討しました。皆伐地の外周部においてシカに食べられた植物の痕跡(食痕)を見つけて点数をつけることによって、その皆伐地にどれほどのシカが出入りしているかおおよそ推定できることがわかりました。 |

ヤマアジサイの食痕 (赤丸は食べられた部位を示す) |

講演4:多点調査でみる防鹿柵の破損とシカ被害(九州支所・森林生態系研究グループ 山川博美)

|

シカの生息地域の拡大や生息密度の増加に伴い、シカによる森林被害が増加し、林業的にも重大な問題となっています。造林地でのシカ被害対策として、防鹿柵を設置することが一般的ですが、シカ被害を完全に防ぐことは難しいのが現状です。 |

シカの採食によって盆栽状になったスギ植栽木 |

講演5:シカ被害対策グレードアップ術(野生動物研究領域長 岡 輝樹)

|

防鹿柵はシカによる林業被害を防除する資材として一般的ですが、どんなに仕様やマニュアルに忠実に設置したとしても、あとは樹の成長を待てばいいというほどの優れものではありません。柵としての機能を阻害する主たる要因は、そこに生息している動物による干渉であり、特にイノシシやアナグマによるネット下部の潜り込みの跡は、早急なメンテナンスなしではシカの侵入を許すことになります。 |

ネット下部から防鹿柵を通り抜けるオスジカ |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.