ギャップの作り方で、広葉樹の侵入と定着を制御できる?

目的

人工林を広葉樹に誘導するために解決しなければならない問題の一つは、人工林の中に広葉樹稚樹があまりに不足していることです。自然力を使って、広葉樹を導入する手段として人間にできることは、人工林の上木(植栽されて大きくなった樹木)を伐採して、林に孔(ギャップ)をあけることくらいしかありません。しかし、ギャップをあけても広葉樹が侵入できなければ意味がありませんし、侵入できても陽性の低木やツル類に覆われて、競争に負けてしまっては何もなりません。そこで、私たちは、次の二つの立場から、ギャップの侵入・定着に及ぼす効果を考えてみました。

A: 広葉樹の種子を散布する鳥類の行動や種子の散布場所がギャップの作り方によってどのように変化するのか? --鳥の排泄行動や貯食行動は種子散布を決める重要な要素です。とくに照葉樹林帯の主な構成高木種であるブナ科やクスノキ科の散布は鳥に依存するところが大きいです。鳥にしっかり働いてもらえるような森の構造を探そうとしています。

B: 目標とする広葉樹の成長を促進し、競合する陽性低木の成長を抑制するような上手な方法はないか?--常緑広葉樹の生理生態的特性や被陰応答性に基づく落葉広葉樹に適した光環境の検討などで明らかにされつつある広葉樹の生理特性とギャップの中の微気象の変化をリンクして成長を予測するシミュレーションモデルを作成しています。

今までに分かったこと

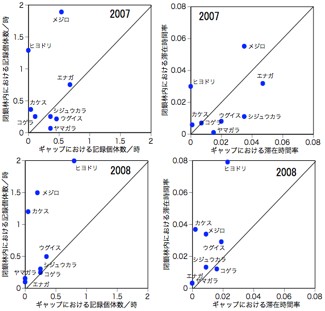

A: 新しいギャップには鳥を誘因する効果はなく、閉鎖林冠下の方が鳥の個体数、滞在時間ともにギャップより大きいです(図1)。しかし、ギャップに低木などの植生が発達するに伴い、鳥が訪れるような、誘因効果の高まりの兆候もあるようです。

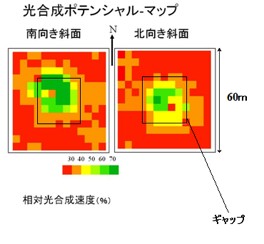

B: 上木の配置状態から微気象を予測し、光合成を予測しマップ化することができました(図2)。伐採率を25%として、ギャップの幅を5mにした場合、ほとんどの場所でアカメガシワやヤブムラサキの光合成を20%以下に抑制でき、一方広葉樹林高木種として期待できるアカガシの光合成は30%を維持できると予想できました。

図-1 ギャップ内と閉鎖林冠内の鳥類観察回数及び滞在時間

図-2 30 mギャップを持つヒノキ人工林のアカガシの光合成予測マップ

四角は5 m四方の区画

|