研究紹介 > トピックス > プレスリリース > プレスリリース 2025年 > 森林と大気のガス交換を「渦」で捉える —半世紀前に考案された理論を実用化—

ここから本文です。

![]()

2025年8月26日

国立研究開発法人国立環境研究所

国立大学法人京都大学

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所

森林と大気のガス交換を「渦」で捉える

—半世紀前に考案された理論を実用化—

概要

国立環境研究所、京都大学、森林総合研究所の研究チーム(以下「本研究チーム」という。)は、半世紀前に考案されながら、これまで実用化が困難だったガス交換*1の測定理論「真の渦集積法*2」を、森林で利用可能な装置として世界で初めて実現しました。この手法は、ガス交換を担う乱流の「渦」を、鉛直風速の向きと大きさに応じて分けて集めることで、従来法では難しかった多様なガスの交換量を正確に測定できます。本研究は、気候変動に対し森林がどのような役割を果たしているのか、その全体像の解明に貢献するものです。

本研究の成果は、2025年7月31日付で米国地球物理学連合の学術誌『Journal of Geophysical Research-Atmospheres』に掲載されました。

研究の背景

森林は、光合成による二酸化炭素(CO₂)の吸収をはじめ、大気との間で様々なガスをやり取り(ガス交換)しています。このガス交換量を正確に把握することは、気候変動に対する森林の機能を理解するうえで不可欠です。

現在、こうした測定には「渦相関法(EC法: Eddy Covariance法)」が世界中で広く使われています。しかし、この方法では、1秒間に10回程度の高速応答が可能な分析装置が必要なため、測定できるガスの種類が限られるという課題がありました。一方で、より汎用的な分析装置を利用でき、多様なガスに応用できる可能性を持つ測定理論である「真の渦集積法(TEA法: True Eddy Accumulation法)」が約50年前に考案されていましたが、複雑な構造を持つ森林では実用化には至っていませんでした。

研究内容

本研究チームは、「真の渦集積法(TEA法)」を実装した新しい装置を開発しました。TEA法の原理は、森林の上空で発生する大小さまざまな空気の渦(Eddy)に応じて、気流を上昇流(上向きの乱れ成分)と下降流(下向きの乱れ成分)に分離し、それぞれの平均ガス濃度を分析することで森林生態系スケールのガス交換量を算出するというものです。

この手法の鍵であり、実用化を阻んできた技術的な壁は、空気の3次元の動きをセンサーで捉え、上昇流と下降流を別々の流路へと瞬時に振り分けつつ、さらに、目まぐるしく変わるそれぞれの気流の速さ(鉛直風速)と厳密に比例させて採取する空気の量を制御する点にありました。

本研究チームは、0.1秒の高速応答性を持つ流量コントローラーと、高度なリアルタイム制御システムを組み合わせることでこの課題を克服しました。開発した装置を滋賀県南部のヒノキ林に設置し(図1)、すでに確立されている渦相関法の装置と並行してCO₂交換量を測定しました。その結果、両者の測定値はよく一致し、新しく開発したTEA装置が現場で十分に通用する高い精度を持つことが世界で初めて示されました(図2)。

図1 滋賀県南部の森林観測タワー(高さ29m、桐生水文試験地)に設置された真の渦集積法(TEA法)に基づく大気サンプリングシステム。超音波風速計が捉える空気の上下の動き(鉛直風速)に応じて、上昇流と下降流を分離・採取する。

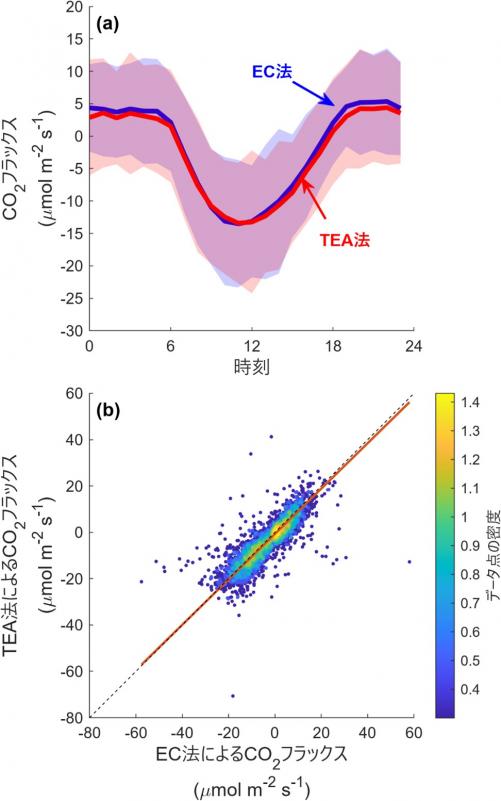

図2 真の渦集積法(TEA法)と渦相関法(EC法)で測定された大気–森林間のCO₂交換量(フラックス)。

a) 平均的な日変化(シェードは誤差範囲を示す)、b) 2つの手法で測定されたCO₂フラックスの相関。データ点に対する回帰直線(赤線)が、1:1の基準線(点線)とよく一致していることから、両手法の結果に高い整合性があることが示されている。

本研究の意義と今後の展望

本研究の意義は、乱流輸送の理論に基づいた測定を、さまざまなガスに応用できる点にあります。これは、TEA法とは端的には空気の採取法であり、集めたサンプルは後でゆっくり分析できるため、応答性に縛られずさまざまな分析計が使えるからです。

例えば、森林からは「森の香り」として知られるさまざまな揮発性有機化合物(VOC: Volatile Organic Compounds)が放出され、雲の形成などを介して気候に影響を与えています。多種多様なVOCを高速で分離・検出することは困難ですが、TEA法では時間をかけて分析できるため、成分ごとの放出量を正確に把握できます。また、CO₂のような微量ガスの同位体比*3を測定できれば、森林―大気間での炭素の循環プロセスを詳細に追跡することも可能になります。

このように、本手法はこれまで捉えきれなかった物質の輸送過程を明らかにするものです。今後、この新しいツールを国内外のさまざまな生態系に展開することで、森林と気候の相互作用について、より包括的な理解が進むと期待されます。

注釈

注釈1

ガス交換量(フラックス):単位時間あたり、単位面積あたりの物質の移動量。本研究では、森林が大気から吸収したり、放出したりするガスの正味の輸送量を指します。(元に戻る)

注釈2

真の渦集積法:大気中で物質の輸送を担う乱流の「渦」を、鉛直風速の向き(上昇、下降)と大きさに応じて分けて集め、上昇流と下降流に含まれる物質の濃度差に基づいてガス交換量を測定する方法。この方法は、瞬時の分析が必要な渦相関法と異なり、一度集めた空気を後から分析できるため、様々なガス成分に応用できるという特徴があります。(元に戻る)

注釈3

同位体比:同じ元素で質量がわずかに異なる原子(同位体)の存在比率。物質の起源やプロセスを追跡するさいの指標として利用されます。(元に戻る)

研究助成

本研究は、JSPS科研費(19K22914, 22H03738, 25K03256)および学術変革領域(23H04969)の支援を受けて実施しました。

発表論文

タイトル:A True Eddy Accumulation System for Measuring Trace Gas Flux: Practical Implementation and Evaluation Above a Forest

著者:Takuya Saito, Ayaka Sakabe, Satoru Takanashi, Yoshiko Kosugi

掲載誌:Journal of Geophysical Research: Atmospheres

URL:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JD044412

DOI:10.1029/2025JD044412

発表者

国立環境研究所 地球システム領域 上級主幹研究員 斉藤拓也

京都大学大学院農学研究科 助教 坂部綾香

森林総合研究所関西支所 主任研究員 高梨聡

京都大学大学院農学研究科 教授 小杉緑子

| お問い合わせ先 |

|

研究担当者: 広報担当者: |

関連資料

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.